Le statut sémiotique de l’image. Rapport d’expérience sur l’intersémiotique dans le discours scientifique

Présentation

Autant que le lecteur en soit prévenu d’emblée : l’article qu’il s’apprête à lire est exceptionnellement long. C’est qu’en réalité il s’agit de deux études imbriquées l’une dans l’autre, portant sur des objets distincts. Le premier de ces objets est propre à la sémiotique : il se rapporte au statut de l’image en tant que langage ; le second intéresse la philosophie des sciences et concerne le rapport du texte et de l’image dans le discours scientifique. Le second objet, initialement visé, a commandé qu’on se penche aussi sur le premier. De fait, nous nous sommes rendu compte, au cours de notre travail, qu’il ne saurait y avoir de fondation sémiotique du langage visuel sans explicitation du rapport nécessaire qu’entretient celui-ci avec le langage verbal ; et que, en retour, c’est bien la théorisation du rapport entre le texte et l’image qui permet de conduire une analyse des images dans le discours scientifique. De tels réquisits sont restés durablement inaperçus en sémiotique. Il nous semble qu’une contextualisation historique de cette double problématique introduira au mieux aux enjeux de la présente étude.

Tableau historico-critique de la sémiotique visuelle

- Note de bas de page 1 :

-

Ce sont là les traits définitoires de tout langage : la co-présence d’un plan d’expression et d’un plan de contenu et la possibilité d’une double analyse des manifestations sur chacun des plans : analyse paradigmatique en « catégories » et « unités » et analyse syntagmatique en « règles de combinaison » des unités et des catégories. Une définition moins restrictive ne saurait assurer la spécificité de l’approche sémiotique.

- Note de bas de page 2 :

-

Sur le concept d’interdiscipline, on peut se reporter à Badir 2007.

Le postulat inaugural de la sémiotique consiste en la possibilité d’exporter la méthode d’analyse mise au point en linguistique structurale vers d’autres types d’objets que les langues verbales. Très tôt dans l’histoire de la sémiotique, ce postulat a été testé vers des images de toutes sortes — images publicitaires (R. Barthes, U. Eco), tableaux (L. Marin), films (Chr. Metz, Th. Kuntzel), bandes dessinées (M. Covin) images diagrammatiques (J. Bertin), etc. L’hypothèse, corrélative à ce postulat, d’un « langage visuel » a été au centre de toutes les attentions, tant dans le domaine du cinéma que dans celui de la peinture ou de l’architecture, avec pour conséquence que la co-existence de plusieurs langages visuels — un langage cinématographique, un langage pictural, un langage architectural, etc. — a bientôt remplacé l’hypothèse première. Pourtant l’hypothèse généraliste est celle qui a finalement résisté le mieux aux obstacles, tant épistémologiques que méthodologiques. À la suite de diverses tentatives, parmi lesquelles on peut citer les travaux d’Umberto Eco (1970), de René Lindekens (1976) ou de Fernande Saint-Martin (1987), le Groupe µ (1992) est parvenu à proposer un modèle général du langage visuel — un modèle où sont établis en réalité deux langages, un langage plastique et un langage iconique, chacun disposant d’un plan d’expression et d’un plan du contenu propres, sur lesquels peuvent être conduites tant une analyse paradigmatique qu’une analyse syntagmatique1. Cette hypothèse demeure une hypothèse forte. Son développement est en cours, rassemblant un nombre suffisant de sémioticiens pour circonscrire un champ spécifique d’application et une sous-discipline afférente à ce champ. Aussi la sémiotique visuelle, puisque telle elle se nomme, a-t-elle pu progressivement se démarquer de la méthode de linguistique structurale qui est à la base de l’analyse sémiotique des textes. C’est du reste sous la pression des visualistes que la configuration épistémologique de la sémiotique se développe aujourd’hui en une théorie générale à laquelle est rattachée une série de domaines particuliers — moins comme une théorie fédératrice de sous-disciplines que sous forme d’interdiscipline, dont les domaines sont interconnectés mais non soumis à une autorité théorique surplombante2.

- Note de bas de page 3 :

-

En langage greimassien, l’image relève au moins d’un système « semi-symbolique ». Mais s’arrêter là, c’est signifier l’inutilité de l’analyse sémiotique.

Il faut observer toutefois que la version faible de cette hypothèse, selon laquelle l’image partagerait avec le langage verbal certaines similitudes formelles mais non suffisantes pour définir un langage visuel (ou plusieurs langages visuels) à proprement parler, cette hypothèse « faible » tombe quant à elle sous le sens. L’image est « codée » dans la mesure où elle est un artefact, le produit d’une activité humaine consciente. Sa production repose donc, au moins en partie, sur des sélections et des combinaisons, des tris et des mélanges — bref du paradigmatique et du syntagmatique3. La part de code dans l’image fait d’elle un moyen d’expression et un instrument de connaissance. Les savants de toutes les époques, et parmi eux les scientifiques de notre modernité, n’ont évidemment pas manqué d’utiliser la codification de l’image pour en faire un instrument de connaissance, et ont du reste explicité pour une large part les codes qui conduisent à leur production. Les artistes de toutes les cultures ont appris à mélanger les couleurs, les formes et les textures — les trois composantes générales du langage plastique — pour composer des œuvres, à la manière dont les écrivains se sont servis de la langue sans qu’ils aient eu pour cela à attendre le travail des grammairiens.

L’hypothèse forte relative à l’existence d’un langage visuel équivalant au langage verbal reste donc au cœur du programme d’une sémiotique visuelle. Elle est liée à sa condition même d’existence dans le champ des savoirs : si le langage visuel ne pouvait, finalement, être établi à un titre comparable à celui que la langue a reçu en linguistique structurale, et selon les critères même de validité de cette linguistique, alors il y a peu de chance que la sémiotique visuelle puisse faire valoir ses prétentions à étudier les images d’une façon spécifique face à des disciplines de tradition plus ancienne, que ces disciplines aient fait de l’étude des images un terrain de spécialités, comme c’est le cas de l’histoire de l’art, ou qu’elles aient intégré une telle étude à une pratique plus large, comme c’est le cas de la plupart des sciences formelles et expérimentales. Cette condition d’existence de la sémiotique visuelle intéresse le projet de la sémiotique dans son ensemble, car c’est en établissant les généralités spécifiques propres à chaque langage que la sémiotique générale peut faire valoir un champ théorique réellement plus large que celui de la linguistique générale.

- Note de bas de page 4 :

-

L’empirisme du langage est plus problématique. On sait, par exemple, que l’anglais ne connaît pas la distinction entre langue et langage.

Ce point est bien connu mais capital ; nous voudrions en retracer brièvement l’argument, en nous excusant auprès des avertis de ce que ce rappel pourra contenir de trivial. Par « généralités spécifiques », le sémioticien, suivant en cela le linguiste structuraliste, entend un niveau d’analyse qui permette de faire abstraction des particularismes matériels et individuels dans lesquels tout discours, qu’il soit scientifique ou qu’il appartienne à un autre type de pratique, est nécessairement immergé ; et l’abstraction des particularismes permet précisément de rendre compte de l’objet d’une pratique considérée dans sa dimension sociale et cognitive. Qu’on se rappelle ainsi que la linguistique structurale doit son principal succès au fait qu’elle ait cherché à rendre compte d’un objet empirique — une langue — en faisant abstraction des modalités matérielles de sa manifestation (oralité ou écriture). La langue française, par exemple, correspond bien à une réalité sociale, à ce niveau d’appréhension qui est à la fois général (par rapport aux particularismes matériels et individuels) et spécifique (par rapport à d’autres pratiques et, pour commencer, par rapport à d’autres langues). À un niveau de généralité plus grande encore, la linguistique structurale a cherché à rendre compte de la généralité spécifique de « la langue », en général, telle qu’elle se manifeste de façon constante dans telle ou telle langue particulière. On a l’habitude de qualifier de formel ce niveau de généralité. Or c’est bien à la construction d’un niveau formel que la linguistique doit sa prétention à détenir un objet empirique propre — la langue en général étant un objet empirique ne fût-ce que par l’usage du mot qui le désigne dans le discours non savant4 — et à exister en tant que discipline dans le champ des savoirs. Toutefois, le caractère empirique d’un objet général n’est jamais définitivement acquis. D’un côté, il est des programmes réductionnistes — hier logiciste, aujourd’hui cognitiviste — pour dénier à la langue toute spécificité. D’un autre côté, le déni structuraliste du matériel dans la langue a marqué, et marque encore, le projet de bien des tendances de la linguistique — linguistique de la parole, linguistique de l’énonciation, pragmatique, analyse du discours, etc. À ce titre, le projet de la sémiotique paraît bien plus risqué que celui de la linguistique structurale, car son niveau formel ne peut être atteint qu’à un degré de généralité plus grande encore. Le risque est double : en Charybde, espace des pratiques empiriques, il consiste à élever l’analyse des images à un niveau de généralisation tel que le langage visuel soit établi à l’instar de la langue ; en Scylla, espace de l’abstraction, il importe de maintenir une spécificité au langage visuel capable de permettre sa distinction vis-à-vis d’autres types de langage, en particulier vis-à-vis de la langue, sans quoi on retombe sur la version faible de l’hypothèse formelle — » l’image est codée » — qui ne saurait assurer à la sémiotique de garanties suffisantes pour son autonomie.

Dans ce cadre théorique, la détermination des rapports entre langue (ou langage verbal) et langage visuel prend tout son sens. Seule cette détermination permettra d’écarter définitivement le risque d’une indistinction ; seule donc elle assurera à la sémiotique — et, insistons là-dessus, pas seulement à la sémiotique visuelle — la pertinence du niveau formel qui lui est assigné.

- Note de bas de page 5 :

-

Cf. Hjelmslev 1975, pp. 15.

- Note de bas de page 6 :

-

Cf. Hjemslev 1971, pp. 144-157.

On pourrait supposer, vu l’importance des enjeux épistémologiques qui y sont impliqués, que l’analyse formelle des rapports entre langages ait été convenablement développée par la théorie sémiotique. En fait bien des carences subsistent à ce sujet. Hjelmslev, certes, avait montré la voie et signalé l’enjeu. Dans le Résumé of a Theory of Language5, les relations formelles entre deux langages sont de trois types : (i) un langage A peut être dépendant d’un langage B à travers son plan de l’expression ; (ii) un langage A peut être dépendant d’un langage B à travers son plan du contenu ; (iii) un langage A et un langage B peuvent être interdépendants. Les deux premiers types sont plus longuement décrits par Hjelmslev dans les Prolégomènes à une théorie du langage6 : selon le premier type, le langage A est connotatif ; c’est, typiquement, le cas du langage littéraire, dont le plan d’expression est dépendant du plan d’expression de la langue. Lorsqu’il correspond au second type, le langage A est métalinguistique ; c’est le cas de la logique, dont le langage ne peut être que descriptif vis-à-vis d’un autre langage (sa « sémantique » vient de ce langage décrit).

Le troisième type est resté moins bien défini ; sans doute est-ce celui qui présente le plus de subtilités théoriques. Quand un des plans du langage A est interchangeable, quoique non intégralement, avec le plan correspondant du langage B, il s’établit ou bien une intersémiotique (si le plan interchangeable est leur plan d’expression) ou bien une polysémiotique (si cela concerne leur plan de contenu). Par exemple, le récit est un contenu en fonction duquel le cinéma, la littérature, la bande dessinée sont des langages dont les plans d’expression sont interchangeables, bien qu’ils diffèrent par leurs moyens narratifs et dans leurs significations particulières ; le langage narratif constitue par conséquent une intersémiotique. Par ailleurs, un énoncé peut manifester des éléments d’expression appartenant à des langages ordinairement distincts, tels le langage verbal et le langage iconique, et être doté cependant d’une unité matérielle qui lui assure des significations spécifiques ; on peut alors légitimement considérer, comme c’est le cas pour la bande dessinée, que cette spécificité de contenu est le propre d’un langage polysémiotique. Remarquons du reste que la polysémiotique et l’intersémiotique sont des points de vue solidaires. L’interdépendance d’un langage A et d’un langage B ne produit qu’un seul type de relation formelle. Par exemple, si un récit n’emprunte son expression qu’à une langue, son statut intersémiotique est corrélatif de la possibilité de l’illustrer par des images dessinées ; et, à l’inverse, si une bande dessinée est perçue comme une manifestation polysémiotique, c’est que l’on considère qu’un récit court sur les plans de contenu des langages dont elle agence les éléments d’expression.

- Note de bas de page 7 :

-

In Bundgaard & Stjernfelt (eds) 2008.

A priori, on pourrait supposer que l’étude des polysémiotiques et des intersémiotiques devrait céder le pas sur l’étude des langages et des sémiotiques simples. Dans l’histoire de la sémiotique, cependant, il n’en a pas été ainsi. C’est à partir de l’étude du récit que les hypothèses concernant l’existence d’autres langages que le langage verbal ont été mises au jour. De fait, il est apparu que la dimension narrative d’énoncés « sans paroles » était indéniable et que, par conséquent, on ne pouvait laisser supposer, comme cela était le cas chez Propp, que le récit devait nécessairement reposer sur un langage verbal premier. Aussi est-ce par l’entremise du récit que les sémioticiens se sont penchés sur des énoncés non verbaux, ou non exclusivement verbaux. Par exemple, lorsque Christian Metz a cherché à mettre en place une réflexion de type sémiotique sur les films, il est parti d’une hypothèse concernant la dimension narrative (c’est ce qu’il a appelé la « grande syntagmatique » du film narratif — cf. Metz 1966). Et sans doute n’était-ce pas là un point de départ aisé. L’établissement d’un « langage cinématographique », en tout cas, n’a jamais pu être atteint de façon concluante. Dans une interview récente, le Groupe µ a jugé que le discours cinématographique est trop complexe pour pouvoir être abordé, dans l’état de l’art, par une analyse sémiotique, et qu’il est nécessaire de s’attacher d’abord aux langages simples qui le compose7. Ici donc l’histoire de la sémiotique serait allée à l’encontre de la démarche scientifique qui commande d’aller des choses simples aux choses complexes.

- Note de bas de page 8 :

-

La simplicité est en fait, en sémiotique comme dans la plupart des sciences, un réquisit extrêmement problématique. Saussure l’avait bien vu, quand il dit par exemple qu’il n’y a pas de problème plus difficile et plus délicat pour un linguiste que le problème des unités (cf. Saussure 2002, pp. 26).

- Note de bas de page 9 :

-

Le terme d’« invariant » risque d’ailleurs déjà de faire verser l’analyse linguistique dans un formalisme de type logiciste. Fr. Rastier lui préfère l’expression de « valeurs établies par défaut ». À notre sens, cette expression est, dans l’état de l’art, la plus adéquate. Elle permet en tout cas de désengluer l’analyse linguistique d’une supposée dépendance au sociologique (ce que ne permet pas des notions telles que doxa, sens commun, sens partagé, etc.). De fait, cette relation de dépendance s’établirait plus profitablement dans l’autre sens, comme le soutient d’ailleurs J-M. Berthelot (1996) dans son épistémologie des sciences sociales.

- Note de bas de page 10 :

-

Ici intervient la question des textures. Le postulat que ces textures s’organisent en un système, ainsi que le propose le Groupe µ, demeure très audacieux. En linguistique, on a rarement supposé quelque chose de comparable.

Toutefois, partir de l’analyse des langages simples n’a pas que des avantages8. Ainsi qu’on l’a déjà observé, dans le domaine visuel, ce langage simple est aussi un langage plus général, partant plus abstrait. Le sentiment linguistique d’un locuteur natif peut appuyer le chercheur qui parie sur l’existence d’un invariant entre les productions écrites et les productions orales d’une langue donnée9. En est-il de même dans le domaine des images ? Il est permis d’en douter. Même la notion d’image apparaît ouverte à la variété des interprétations, les unes restrictives (un film est-il bien composé d’images ?), les autres au contraire très accueillantes (les images débordant du domaine visuel, vers le sonore ou le conceptuel). En tout cas, il faut bien constater que, contrairement aux langues, les images ne connaissent pas de substance de référence. Dessin, peinture, photographie, film (projection de film), format numérique : autant de supports matériels qui ouvrent, de manière à chaque fois spécifique, le champ des possibles pour les usages sémiotiques des images10.

Aspects intersémiotiques et polysémiotiques du discours scientifique

Nous nous proposons ici d’interroger le rapport entre textes et images dans une pratique qui ne semble pas faire fond sur le récit. Le discours scientifique s’offre en effet de prime abord comme un discours polysémiotique non narratif. Il importe toutefois de vérifier ce statut, et la manière de conduire cette vérification consiste à déterminer le statut sémiotique des éléments — textes et images, notamment — dont il est fait usage dans ce discours. S’il s’avère au cours de l’analyse que ces éléments ressortissent bien de langages distincts, la question se posera également de l’unité intersémiotique de ce discours.

- Note de bas de page 11 :

-

À noter qu’entre le discours scientifique, objet de la sémiotique, et la science, objet d’une épistémologie essentialiste, il y aurait à mentionner au moins un terme intermédiaire, objet de la sociologie : la pratique scientifique.

Ce faisant, on rejoindra une réflexion traditionnelle en épistémologie des sciences concernant les conditions du discours scientifique et, par delà ce discours, les conditions formelles de « la science » elle-même, si tant est qu’on tienne ainsi à la désincarner11. Est-ce la « rationalité », ou « l’argumentation rationnelle », qui tient lieu de fond intersémiotique aux divers éléments participant aux discours de la science ? Nous aurons quelque chose à dire à ce sujet au terme de notre analyse.

- Note de bas de page 12 :

-

Repris dans Latour 1993, pp. 171-225.

- Note de bas de page 13 :

-

Cette épistémologie est principalement le fait, pour ce qui concerne la littérature primaire, de Louis Hjelmslev. Voir notamment Hjelmslev 1971.

Notons d’ores et déjà qu’en voulant tirer des conclusions d’ordre épistémologique sur le discours scientifique à partir des résultats d’une analyse sémiotique nous mettons la présente étude dans le sillage des recherches entreprises par Bruno Latour et Françoise Bastide. Nous voudrions mentionner en particulier un article de Latour, intitulé « Le “pédofil” de Boa Vista – montage photo-philosophique »12, où celui-ci conclut, à partir d’observations relatives à une pratique de terrain effectuée par une équipe de géologues, à l’établissement d’un objet de la science (l’objet dont parle le discours scientifique, et qui tient lieu de référent pour ce discours) par le seul enchaînement, en « immanence », des différents énoncés qui ont jalonné cette pratique (étiquettes, tables quadrillées, schémas, d’abord griffonnés sur le terrain puis repris et remaniés, équations, cartes, textes enfin). Sans doute est-ce parce que cette conclusion est jugée encore originale, et peut-être choquante au regard de l’épistémologie classique, que Latour lui conserve un tour hypothétique : « Il semble que la référence ne soit pas ce que l’on désigne du doigt ou ce qui, de l’extérieur, garantirait la vérité d’un énoncé, mais plutôt ce qui demeure constant à travers une série de transformations » (Latour 1993 : 204). Cette conclusion est en tout cas en concordance avec l’épistémologie issue de la linguistique structurale13. Mais nous aurons à lui adjoindre une clause restrictive, la rendant peut-être moins compromettante aux yeux d’un épistémologue réaliste (pour lequel il y a bien un extérieur devant garantir la vérité d’un énoncé).

Le présent paragraphe annonce la teneur de cette restriction. Il y a dans la majorité des études qui portent sur les pratiques discursives un problème réfractaire et résistant, c’est celui du métalangage. Réfractaire, car la présence du métalangage est si massive, tellement incontournable, que l’analyste semble presque toujours vouloir l’ignorer. Résistant, car même lorsque l’analyste cherche à lui ménager une place dans son analyse il éprouvera les plus grandes difficultés à établir les distinctions nécessaires. S’il est vrai, d’un certain point de vue, qu’on ne saurait sortir de la langue, il n’est pas moins vrai que l’analyste, ou le savant, ne peut sortir du métalangage. Dans toute analyse des images, le langage verbal est en relation métasémiotique avec le langage visuel. Pour autant, cela n’entraîne nullement que la qualité sémiotique du langage visuel soit validée (sinon, n’importe quoi nommé par la langue pourrait revendiquer le statut sémiotique) ; et même faut-il reconnaître que l’usage inévitable d’un métalangage constitue une entrave à la vérification des propriétés du langage visuel. Dans la plupart des cas, en effet, savoir si l’on ne projette pas sur le langage visuel, ou supposé tel, les propriétés du langage verbal qui sert de métalangage durant l’analyse demeurera indécidable. Après tout, si tant d’artistes plasticiens se montrent rétifs face aux commentaires de leurs œuvres, c’est que ceux-ci semblent soumettre le langage visuel au langage verbal en épuisant le contenu visuel par une expression verbale ; alors que le sentiment des plasticiens est, précisément, que ce qu’ils expriment par la peinture (ou par tout autre art visuel) ne peut être épuisé dans les mots.

Aussi l’analyste qui entend débusquer les qualités sémiotiques spécifiques à son objet doit-il manipuler avec soin son métalangage. Ce que le sémioticien a de mieux à faire, en effet, est de mettre en évidence, au cours de l’analyse, la présence de contenus spécifiquement visuels à travers les trous, manques, réductions que cette présence impose si elle devait être « traduite » en mots. Cette approche apporte sans doute moins qu’une preuve ou qu’une démonstration ; elle a au moins le mérite d’être empirique et falsifiable.

L’étude que nous nous proposons de réaliser aura ainsi un double objectif, par une nécessité dont ce préambule a cherché à rendre compte. D’une part, il s’agira de déterminer la relation du texte et de l’image, en général, afin de vérifier, non moins généralement, le statut sémiotique accordé à l’image. D’autre part, comme cette généralité a été atteinte, dans l’histoire de la sémiotique, à partir du récit et des discours qui le manifeste, nous prendrons pour objet d’étude un discours polysémiotique et intersémiotique a priori différent de ceux étudiés jusqu’ici en sémiotique (les travaux de Bastide et de Latour ayant opéré un premier défrichage), à savoir le discours scientifique. Qu’on ne s’attende pas, dans aucun de ces deux objectifs, à ce que notre analyse aboutisse à des résultats fracassants. En fin de compte, notre étude confirme le statut sémiotique du langage visuel ainsi que la dimension intersémiotique du discours scientifique. Nous ne revendiquons que le soin d’apporter ces résultats par une expérience dont les paramètres analytiques sont plus maîtrisés qu’à l’ordinaire.

Protocole d’expérience

Puisque le métalangage est à la fois le principal obstacle et la clef pour la première question posée (la relation du texte et de l’image), l’expérience mise en place a consisté à provoquer une activité métalinguistique face à l’image. L’expérience doit être en mesure de permettre le contrôle des paramètres de cette activité métalinguistique : d’abord, en la tenant à distance de notre propre activité analytique ; ensuite, en offrant, par la répétition expérimentale, l’occasion d’observer les régularités de cette activité métalinguistique ; enfin, à travers le choix d’une image particulière, en donnant à voir clairement la relation métalinguistique qui y opère. En l’occurrence, l’expérience a été réalisée en milieu scolaire au moyen d’un questionnaire écrit où figurait un schéma issu d’un texte de vulgarisation scientifique. Le questionnaire et les réponses obtenues seront donnés dans la prochaine section.

Auparavant, tâchons d’abstraire le protocole de l’expérience qui a été mise en place et de déterminer les résultats théoriques possibles face à la question posée. Soit une image I dans un questionnaire d’expérience reproduit n fois, donnant lieu à n réponses verbales, ou textes, en rapport censément interprétatif vis-à-vis de ladite image. Ces textes constituent un corpus de textes T = {t1, t2, …, tn}. Leur analyse sémantique peut être conduite en toute indépendance au regard de l’image I ; elle révèlera des similitudes et des dissemblances, tant sur le plan de leur expression que sur celui du contenu. Ce contenu, une fois reposé face à l’image, quel rapport peut-il révéler ? Un rapport métalinguistique, étant donné que c’est celui qui a été posé de manière a priori par le questionnaire. Le test consiste à déterminer si ce rapport métalinguistique est également un rapport polysémiotique et un rapport intersémiotique.

Du rapport métalinguistique établi a priori, il faut noter une particularité qui découle du caractère expérimental des réponses produites. D’ordinaire, le rapport entre un langage A et un métalangage B s’établit en mobilisant une seule forme métalinguistique capable de décrire un grand nombre de formes du langage A ; par exemple, la seule forme métalinguistique verbe permet de décrire, du point de vue de leur contenu, un grand nombre de formes linguistiques, telles que parler, marcher, partir, etc. ; autrement dit, verbe permet de désigner, par la généralisation opérée dans l’activité métalinguistique, une régularité inhérente aux contenus des verbes particuliers. Dans l’expérience exposée, au contraire, il n’y a qu’un énoncé du langage A, à savoir l’image I, qui soit produit, tandis que les énoncés métalinguistiques constituent le corpus T. La question qui se pose alors est de savoir si les régularités perçues par l’analyse sémantique — laquelle ressortit également à une activité métalinguistique — dans le corpus T peuvent être rapportées, et de quelle façon, à des formes de contenu du supposé langage de I.

Trois cas théoriques sont à envisager, découlant des résultats de l’analyse et du rapport métalinguistique posé entre T et I.

- Note de bas de page 14 :

-

Ou semi-symbolique ; cela ne fait aucune différence de notre point de vue.

-

Aucune similitude significative n’est enregistrée entre aucun des contenus des n textes du corpus T. Dans ce cas de figure, la visée métalinguistique de T vis-à-vis de I s’avérerait défaillante, puisque aucune régularité ne pourrait être reportée sur I. L’image, dans ce cas, serait totalement opaque à l’activité métalinguistique opérée à travers le langage verbal, dont l’interprétation demeurerait extrinsèque. Aucun rapport polysémiotique ou intersémiotique ne saurait être interrogé à partir d’un tel résultat, ni confirmé le statut sémiotique de l’image. L’effectivité d’un tel résultat reste plausible avec des images dites « abstraites », à condition toutefois de rejeter hors du contenu de l’image ses formes, ses couleurs et ses textures mêmes. C’est le résultat recherché avec les images du test de Rorschach.

-

Les similitudes entre les contenus des n textes du corpus T sont suffisantes pour rendre possible la construction d’un texte-type unique T°. Chaque texte t peut varier de T° par des variations, dues au choix de telle ou telle expression particulière, mais est réductible au texte-type selon les critères standard de l’analyse sémantique. La visée métalinguistique de T vis-à-vis de I serait dans ce cas parfaitement accomplie, les régularités sémantiques pouvant être clairement attribuées aux formes de contenu de l’image. Toutefois, l’interchangeabilité des éléments formels de I avec les éléments formels de T°, tant sur le plan de l’expression que sur le plan de contenu, pourrait être jugée complète et ne saurait alors correspondre, en dépit des apparences, à une situation polysémiotique et intersémiotique (dans lesquelles les régularités enregistrées par l’analyse d’un énoncé appartenant à un langage donné — ici, T — ne peuvent épuiser la description d’un énoncé appartenant à un autre langage — I). L’image, toute à la transparence métalinguistique qu’elle susciterait, serait réduite à un système symbolique14, où plan d’expression et plan de contenu ne sont distingués que par convention. Un tel résultat est souvent attendu pour les diagrammes et autres schémas à visée scientifique. Une légende effectue d’ailleurs souvent l’étiquetage métalinguistique des éléments graphiques qui dès lors ne sont censés valoir qu’en tant que représentation d’un contenu élaboré en dehors d’eux.

- Note de bas de page 15 :

-

Beaucoup de théories de l’image actuelles insistent sur l’aspect non sémiotique de l’image. Tel est le cas de J-Cl. Passeron (1991) et, à sa suite, de B. Péquignot (2008) qui établissent un départ radical entre l’image-icône et le texte-signe. L’image, selon eux, n’a en aucune manière à être lue.

Dans ces deux cas extrêmes, opacité pure et transparence pure, l’image reste muette. Le langage verbal permet de la faire parler ainsi qu’on anime une marionnette15.

-

Reste un troisième cas théorique, situé à mi-chemin des précédents. Où il s’agit de reconnaître l’existence d’un certain nombre de similarités entre les contenus des n textes du corpus T sans que ces similarités ne permettent la construction d’un texte-type unique T°. L’analyse sémantique a alors à établir un certain nombre de différences formelles dans le plan de contenu de T. À quoi attribuer ces similarités et ces différences ? À quelque chose à interpréter de manière intrinsèque, mettant un certain nombre de contraintes à l’interprétation mais permettant aussi un certain nombre de choix par rapport à ces contraintes. Rapportant ce choix contraint au rapport des textes de T à l’image I, il faudrait reconnaître à celle-ci un plan d’expression, puisque de la similitude est enregistrée dans la description métalinguistique de T ; mais, d’autre part, cette similitude, parce qu’elle fait place aussi, dans T, à de la différence, ne saurait en elle-même épuiser le contenu de l’image. Qu’en est-il alors du contenu de I ? Dans la situation authentiquement polysémiotique mise en place entre T et I, l’interdépendance du texte et de l’image peut être vue comme un double rapport métalinguistique. C’est la mise en scène expérimentale qui autorise un tel point de vue : I est la source du questionnaire et de l’activité métalinguistique que ce questionnaire enclenche ; mais elle demeure la cible pour l’analyse sémantique des réponses verbales ainsi obtenues. Même en l’impossibilité de construction d’un T°, I, en tant qu’elle constitue une image unitaire, doit être identifiée aux régularités analytiques du corpus de textes T. Dans ce rapport métalinguistique inversé où c’est l’image, et seulement elle, qui est capable de fournir le moyen de décrire l’unité formelle des régularités de T, le statut sémiotique de l’image se voit confirmé : car c’est bien son contenu spécifique qu’indique l’impossibilité de reconstruire T° par le moyen d’une analyse autonome du plan de contenu de T.

Nous allons à présent montrer que dans l’expérience qui a été construite, l’analyse des résultats conduit bien à ce cas théorique où le statut sémiotique de l’image peut être confirmé. On pourra alors se demander si le rapport doublement métalinguistique qui a été mis en place de façon expérimentale entre le texte et l’image peut connaître une certaine généralité. La question sera abordée dans nos conclusions.

Expérience

- Note de bas de page 16 :

-

Je remercie Rossano Rosi de m’avoir donné l’opportunité de réaliser ce test auprès de ses élèves à l’école Saint-Dominique à Schaarbeek (Belgique).

L’expérience a été réalisée auprès de deux classes d’élèves des deux sexes, âgés de 16 à 17 ans et suivant un enseignement général, toutes options confondues (latin/grec, sciences, sciences économiques, maths)16. Elle a été menée au moyen d’un questionnaire écrit, libellé sur une feuille de format A5 de la manière suivante :

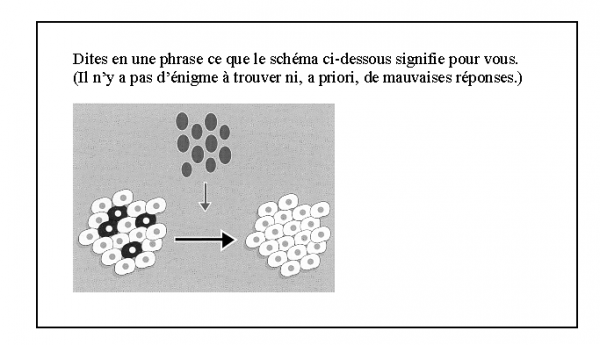

Fig. 1 : Questionnaire d’expérience

- Note de bas de page 17 :

-

La Lettre du F.N.R.S., 55 [décembre 2003], pp. 7. Ce magazine est édité par le Fonds National belge de la Recherche Scientifique qui l’adresse à l’ensemble du personnel de cet institut ainsi qu’à un certain nombre de mécènes et autres institutions. Les articles sont rédigés par un journaliste attaché au magazine (H. Klinkenberg), sur la base de documents fournis par les scientifiques dont l’article fait état des travaux.

- Note de bas de page 18 :

-

Que voici — mais nous n’en discuterons le contenu qu’au terme de notre analyse : « La moelle du patient contient des cellules normales (en blanc) et des cellules leucémiques (en rouge [ici en noir]). / Les lymphocytes du greffon (en vert [ici en gris]) vont tuer les cellules leucémiques persistantes après la greffe. / Il ne restera que des cellules normales ».

Le schéma choisi est extrait d’une revue de vulgarisation scientifique, La Lettre du F.N.R.S.17 Toutefois le soin a été pris de le présenter dans le questionnaire entièrement décontextualisé, privé de sa légende18 et abstrait de son usage, en ce compris sa référence éditoriale. C’est donc un test « en laboratoire » que sert cette image ; on a cherché à la déprendre de tout indice susceptible de donner des informations sur la manière dont il faudrait la « décoder ». L’image a même été appauvrie du point de vue de son expression puisque les couleurs figurant dans le schéma original n’ont pas été reproduites, la trame présentant une gamme de gris.

Cette décontextualisation a pour but de minimiser l’infléchissement des résultats au regard du critère permettant la distinction des trois cas théoriques évoqués dans la section précédente. Ainsi que nous l’avons signalé, ce ne sont pas en effet des mêmes images, ni des mêmes pratiques d’images, que l’on peut attendre avec le plus de probabilité les deux cas extrêmes, la pure opacité et la pure transparence. Dans la nécessité d’avoir à faire porter l’expérience sur une image particulière, nous en avons choisi une qui pouvait a priori servir les deux cas extrêmes : par son aspect schématique, elle possède certaines des propriétés du discours scientifique qui est à l’origine de sa production ; mais sa décontextualisation et l’appauvrissement visuel effectués pour sa présentation dans le questionnaire la ramènent vers l’abstraction, d’autant qu’aucun élément figuratif n’y est trop aisément reconnaissable (ainsi qu’en témoignent d’ailleurs les réponses obtenues).

La phrase entre parenthèses a également pour but de donner à entendre que les réponses sont a priori libres d’attente (si cela se pouvait) de notre part. Son ajout dans le questionnaire nous a été dicté par une particularité de la situation scolaire dans laquelle s’est déroulée l’expérience, à savoir qu’il y est rare que l’élève ne reçoive pas un retour direct sur ses interventions.

Les élèves ont eu un quart d’heure pour fournir une réponse, qu’ils ont inscrite sur la feuille même du questionnaire (rien à propos de ces modalités spatiales et temporelles ne leur ayant été préalablement précisé). 51 réponses ont été ainsi collectées et retranscrites dans une liste reproduite ci-dessous. En dehors de la correction de l’orthographe lexicale, rien n’a été modifié dans les réponses ; les annotations parfois portées sur le schéma ont également été signalées. L’ordre des réponses ne transparaît que celui de leur collecte.

-

C’est un organisme se baladant avec un virus (à gauche l’organisme est composé de 4 cellules porteuses du virus = les points noirs). Le médicament agit sur l’organisme et élimine le virus (donc les points noirs). A droite les points noirs ont disparu grâce au médicament. L’organisme est en bonne santé (il est composé juste de points blancs).

-

L’assainissement de cellules par injection d’antidote (formé à base du poison présent au départ dans les cellules).

-

Pour moi, le schéma signifie des cellules « en formation ». Les cellules ① pour se créer reçoivent des éléments nécessaires ③. Les cellules ③ sont les cellules formées. [numéros ajoutés sur le schéma ; 3 à droite]

-

Ce schéma me fait penser à une « analyse » de cellules… Enfin, le fait de démarrer avec un certain type de cellule et d’aboutir à un type autre.

-

Un groupe d’organismes vivants (à gauche), mélangé avec un groupe gris. Les gris s’annulent et il ne reste que des blancs (à droite) !

-

Cela me fait penser à des cellules. Certaines sont saines, d’autres sont malades (les noires). Elles sont éliminées par les ovales noirs ( ?) et l’ensemble de cellules est alors à nouveau sain.

-

Les points noirs qui viennent d’en haut provoque un changement de la boule de gauche qui se transforme en la boule de droite.

-

On dirait un dessin scientifique, voire même biologique, en des espèces de molécules. Ça me rappelle mes cours de sciences de secondaires, et plus précisément aux schémas de la méiose ou de la mitose auxquels je n’ai jamais rien compris.

-

Les groupes 1 et 2 sont en opposition, le groupe 1 décide d’abattre le groupe 2. Certains membres du groupe 3 décide de rejoindre le groupe 1 par lâcheté, le reste du groupe 3 tente d’arrêter le conflit sans prendre parti. [numéros ajoutés sur le schéma ; 3 en haut]

-

L’association du groupement ⊙

avec le groupement

avec le groupement  forme un groupement parfaitement homologue de ⊙.⇒ Fait référence à des cellules, à un traitement pour elles.

forme un groupement parfaitement homologue de ⊙.⇒ Fait référence à des cellules, à un traitement pour elles. -

Le premier groupe comportant des éléments blancs et noirs, lorsqu’il réagit avec un groupe ne comportant que des éléments noirs exempts de noyaux donne un groupe d’éléments uniquement blancs et ayant des noyaux.

-

Ce sont des œufs qui vont s’écraser pour faire une omelette, qui sera elle-même rejointe par une omelette déjà faite (les œufs noirs seront cachés par le trop plein d’œufs blancs).

-

Cela me fait penser à des cailloux sales subissant un lavage afin qu’ils soient tous propres.

-

Ça me fait penser à une contamination de molécules saines par une molécule infectée. Ces bactéries s’ajoutent durant le transfert !

-

On ajoute un produit (médicament) à un groupement de cellules et ça les purifie ou les soigne.

-

On dirait des œufs de grenouilles, pondus et ensuite fécondés.

-

Pour moi, ce schéma représente l’intervention de cellules extérieures sur un corps (malade probablement puisque certaines cellules sont noires) → Le résultat aboutit à une guérison.

-

A devient B avec un apport de C. [lettres ajoutées aux bords du schéma ; C en haut]

-

C’est un schéma représentant quelque chose en génétique. Les « boules » blanches représentant des cellules et qui grâce aux « boules » noires redeviennent saines, homogènes.

-

1°/ amas de cellules, dont certaines cancéreuses

2°/ ajout d’une substance

3°/ suppression des cellules cancéreuses. -

Il y a un virus dans des globules, certaines cellules sont touchées. On introduit un remède. Les globules / cellules sont « guéries », neuves.

-

La purification de cellules par les antigènes (les cellules chargées de nettoyer l’organisme de ses bactéries, virus…)

-

L’addition des cellules noires au groupe hétéroclite donne un groupe homogène de cellules blanches.

-

Neutralisation des bactéries dans le processus d’épuration de l’eau.

-

Des bactéries qui tombent sur un corps, et le corps assimile les bactéries et les supprime.

-

Pour moi, cela signifie une réaction chimique :

(2)

(1) → (3) [numéros ajoutés sur le schéma] -

Ce sont des cellules grises qui ont fusionné avec un groupe de cellules blanches à noyau pour donner un groupe de cellules blanches à noyau avec des cellules grises à noyau blanc pour donner un ensemble de cellules blanches à noyau gris dans un vide gris clair.

-

Quand il y a des noirs et des blancs dans un groupe où les noirs sont minoritaires, les noirs sont exclus ou pris par un autre groupe de noirs, de conclusion : séparation noir / blanc.

-

L’action de substances (médicaments) sur des cellules « malades » (à gauche) pour les soigner et on retrouve des cellules saines (à droite).

-

Un ensemble d’atomes différents auxquels on ajoute un élément donne un ensemble d’atomes identiques.

-

Les mailles d’un vêtement ayant une tache. Sous l’action du savon, la tache a disparu. [savon ajouté sur le schéma, en haut]

-

Cela signifie, selon moi, un métissage.

-

Des cellules organiques affectées qui deviennent saines.

-

Ça me fait penser à des œufs de poissons.

-

– Fécondation d’œufs de grenouilles ou de poissons.

noirs = non fécondés

blancs = fécondés

1. ovules

2. fécondations

3. fécondations + « enlevage » des mauvais ovules. -

Cela montre la fécondation des ouistitis.

-

⌈ poissons,

Cela signifie pour moi la fécondation des œufs de { têtards

⌊ … -

À gauche une cellule « malade », on injecte des cellules et paf ça fait des chocapic la cellule est guérie.

-

Ce schéma évoque pour moi une sorte de formule où en combinant deux de ces trois symboles, on obtient le dernier.

-

C’est bizarre. D’abord les molécules sont différentes et c’est pas trop beau. Après les noirs viennent, les molécules sont changées et maintenant elles sont [de] la même couleur.

-

L’introduction d’un élément tiers dans une réaction provoque la purification de cellules corrompues.

-

Lorsqu’on rajoute un élément à une réaction, celle-ci change et se transforme (ici il me semble que ce sont des cellules).

-

Des cellules infectées, contaminées, peuvent être guéries par la même substance qui les a contaminées.

-

Un schéma scientifique de cellules montrant que si au groupe 1, on ajoute le groupe 2, on obtient le groupe 3. [chiffres ajoutés dans l’image ; 3 à droite]

-

Des « globules » (boules) gris foncé mélangés avec des blancs donnent des « globules » blancs (mélange hétérogène qui devient homogène).

-

Ce sont 10 boules grises rencontrant un ensemble de 19 boules composées d’un noyau dont 4 d’entre elles sont grises. Une sorte de réaction permet de déboucher sur 19 boules blanches à noyau.

-

Selon moi, ce schéma représente un ensemble de cellules (de deux sortes différentes) auquel un élément est ajouté afin de rendre les cellules de nature identique entre elles.

-

Associations de cellules qui par ajout d’autres cellules deviennent toutes identiques.

-

Dans un contexte scientifique je vois des cellules qui rencontrent des autres cellules et puis il n’y a plus des cellules noires comme les unes qu’il a rencontrées. [sic]

-

Au départ il y a des œufs auxquelles sont rajoutées un composé qui, ensemble, en forment un nouveau.

-

Des œufs de grenouille qui se sont formées suite à une fusion. Ils ont été mélangés à des crasses, puis nettoyés.

Il apparaît d’emblée que dans leur grande majorité les élèves ont identifié le discours scientifique sous-jacent au schéma qui leur a été présenté. Un bon nombre d’entre eux sont même parvenus à formuler, avec plus ou moins de précision, la thématique originelle (la biochimie médicale). Quelques élèves ont en revanche produit des énoncés manifestement non conformes, telle la réponse n° 38 :

38. À gauche une cellule « malade », on injecte des cellules et paf ça fait des chocapic la cellule est guérie.

- Note de bas de page 19 :

-

Sa délétion est d’autant facile à justifier qu’il s’agit d’un syntagme figé (un slogan dans un spot publicitaire pour une marque commerciale de produits alimentaires dont les 6-18 ans sont la cible privilégiée).

Mais, tant parce que la thématique originelle est retrouvée que parce que l’action décrite est conforme à l’action rapportée dans la légende du schéma original, le syntagme et paf ça fait des chocapic ne gène nullement une interprétation intrinsèque apparentée à celles que l’on trouve dans les réponses les plus conformistes19. En quelque sorte, une rhétorique si ostensible ne fait que rendre plus évidente la présence de l’énoncé conforme qui lui est sous-jacent.

- Note de bas de page 20 :

-

Précisons que, pour aussi surprenantes qu’elles paraissent de prime abord, ces réponses demeurent interprétables (elles l’étaient pour ceux qui nous les ont fournies, sans volonté de provocation).

- Note de bas de page 21 :

-

Détail propice à renforcer ce contraste : lors du pré-test, la phrase mise entre parenthèses dans le questionnaire était absente. Aucune invitation, par conséquent, à divaguer.

Un pré-test, réalisé dans notre entourage avait pourtant recueilli des réponses beaucoup moins conformes à la légende originale que celles obtenues lors de l’expérience. Par exemple : « Je t’aime » ou « La pluie fait perdre à l’arbre en fleurs ses fleurs »20. Un contraste aussi remarquable entre les deux corpus de réponses confirme, au besoin, la libre disposition interprétative de l’image choisie face aux cas théoriques que l’expérience cherche à éprouver21. Il indique toutefois également l’importance du contexte dans l’analyse globale qui va être dégagée du corpus scolaire. Dans un contexte d’apprentissage tel que la classe de cours, l’identification d’un énoncé en tant qu’énoncé épistémique se fait comme par défaut et l’activité métalinguistique est courante, sinon ordinaire. Nous aurons à tenir compte de cette importante observation dans les conclusions.

Analyse

Notre analyse sémantique des textes se base sur la méthode amorcée par Greimas (1966) puis mise au point par Fr. Rastier (1987, 1989, 1994), développée à présent par une équipe internationale de recherches (cf. notamment Malrieu & Rastier 2001, Hébert 2001 & 2007, Duteil-Mougel 2004, Missire 2006 & 2008, Canon-Roger & Chollier 2008). La méthode divise l’analyse en quatre composantes dont l’articulation peut être raisonnée au moyen de catégories universelles issues de la théorie du langage :

|

Syntagmatique |

Paradigmatique |

|

|

Intensif |

Dialogique |

Thématique |

|

Extensif |

Dialectique |

Tactique |

Tab. 1 : Composantes d’analyse textuelle sur le plan de contenu

- Note de bas de page 22 :

-

Suivant en cela une suggestion de Fr. Rastier (2001, pp. 249) mais en arrangeant différemment les composantes.

Elle peut en outre être complétée par une méthode d’analyse pour le plan d’expression des textes. Cette analyse de l’expression est argumentable selon les mêmes catégories qui ont servi à structurer l’analyse sémantique22.

|

Syntagmatique |

Paradigmatique |

|

|

Intensif |

Médiatique |

Morphologique |

|

Extensif |

Distributionnelle |

Rythmique |

Tab. 2 : Composantes d’analyse textuelle sur le plan de l’expression

Deux composantes, la thématique et la dialectique, seront exploitées de façon approfondie dans le cadre de la présente analyse. Les autres composantes, qu’elles appartiennent à l’analyse du plan du contenu ou à l’analyse du plan de l’expression, seront évoquées à titre d’appui. Notons cependant que la rythmique est au principe même de l’analyse, puisque c’est à partir de cette composante analytique de l’expression que le corpus T est décomposé en 51 textes comparables.

Composante thématique

- Note de bas de page 23 :

-

Les sèmes macrogénériques définissent des dimensions, classes sémantiques très générales organisées en petites catégories fermées, telles que /animé/ vs/inanimé/ ou /singulier/ vs /pluriel/. Les sèmes micro-génériques définissent des taxèmes, classes minimales de sémèmes, tandis que les sèmes spécifiques spécifient les sémèmes au sein des taxèmes ; exemple : taxème des /couverts/, comprenant trois sémèmes, distincts par les sèmes spécifiques /pour couper/ (« couteau »), /pour saisir du liquide/ (« cuiller »), et /pour saisir du solide/ (« fourchette »). Les sèmes sont signalés entre barres obliques, les sémèmes entre guillemets.

La composante thématique consiste à dégager des régularités sémiques dans un texte donné. Dans le cas présent, elle consiste surtout à observer les régularités sémiques entre les 51 textes du corpus T. Ces régularités sont principalement de deux ordres : les régularités de sèmes mésogénériques, permettant de créer des impressions référentielles (c’est-à-dire de dire de quoi parlent les textes) ; les régularités de sèmes macrogénériques, microgénériques et spécifiques23 qui assemblent des molécules sémiques ; c’est en appariant celles-ci à des rôles dialectiques que l’on peut établir les « acteurs » du texte (c’est-à-dire les objets et sujets du discours).

On remarquera que ces deux types de régularités ne sont pas nécessairement corrélées. Par exemple, le sémème « cailloux » (texte n° 13) n’induit pas la même impression référentielle que le sémème « cellules » ; il a néanmoins en commun avec celui-ci le sème macrogénérique /pluralité/ et les sèmes microgénériques /rotondité/ et /petitesse/, de sorte qu’il peut participer, fût-ce à un degré moindre, à la constitution d’une molécule sémique actualisée par l’ensemble des sèmes de « cellules ».

On commencera par les résultats de l’analyse mésogénérique, ce qui règlera la question de l’impression référentielle dont nous avons déjà touché un mot dans la section précédente. Sur les 51 textes, 39 renvoient aux discours des sciences du vivant, soit une proportion de près de 80 % du corpus. Plus particulièrement, 27 font référence au discours de la biologie et de la chimie, quelquefois de façon particularisée (n° 19 : domaine génétique ; n° 24 : domaine de l’épuration de l’eau), le plus souvent de façon générale ; 6 font référence à la biologie animale et 6 autres font référence à la recherche médicale. Deux autres textes renvoient à d’autres domaines scientifiques (n° 32 : anthropologie [ ?] ; n° 39 : logique). Six ne produisent aucune impression référentielle déterminable, ce qui laisse seulement trois textes renvoyant à des domaines non scientifiques (n° 1 : alimentaire ; n° 9 : situation de conflit ; n° 31 : vie domestique). Ainsi, sur 51 réponses, seulement 3 d’entre eux s’avèrent non conformes à l’identification de l’image comme image d’un discours scientifique.

- Note de bas de page 24 :

-

Des études complémentaires sur d’autres types de corpus permettraient de savoir si la fréquence de l’explicitation métalinguistique est déterminée par le caractère polysémiotique du questionnaire. Si la question avait porté sur un texte, aurait-on eu avec la même fréquence des syntagmes introductifs du type « Ce texte me fait penser à », ainsi qu’on en trouve dans le corpus analysé (n° 4 : « Ce schéma me fait penser à… » ; n° 16 : « On dirait… ») ? L’explicitation métalinguistique est-elle même plus fréquemment sollicitée face à un schéma que face à un tableau ou à un film ? D’autres éléments d’analyse vont nous le donner à penser.

Parmi les six textes qui n’ont pas de domaine référentiel déterminable (n° 7, 11, 13, 18, 28, 46), 4 ont néanmoins un sème mésogénérique isotopant, à savoir le sème /langage graphique/. Dans ces textes, l’expression même du langage graphique, en l’absence de toute détermination contextuelle, est tenue pour un domaine sémantique. Ce qui revient à dire que ces textes sont explicitement métalinguistiques : ils ont pour contenu un langage, à tout le moins un système d’expression24. L’activité métalinguistique ne porte pas toutefois sur n’importe quels éléments du schéma : elle désigne les points, boules, groupes d’éléments blancs et noirs, boules blanches à noyau, etc. ; en revanche les flèches ne sont jamais désignées en tant que telles (c’est-à-dire par le mot flèche). Exemple :

7.Les points noirs qui viennent d’en haut provoque un changement de la boule de gauche qui se transforme en la boule de droite.

- Note de bas de page 25 :

-

Parmi les cas douteux, on trouve les désignations de couleur, par exemple « des cellules grises qui ont fusionné avec un groupe de cellules blanches » (n° 27). Est-il possible d’indexer avec vraisemblance de telles couleurs sur le domaine biochimique ou doit-on les assigner exclusivement aux éléments graphiques ? Le caractère explicite de l’activité métalinguistique n’y est en tout cas pas avéré.

- Note de bas de page 26 :

-

Lorsqu’elle n’est pas explicitement établie, la connexion métalinguistique peut être embrayée par des déictiques linguistiques tels que ici (n° 42) ou cela (n° 6), ou par des coordonnées spatiales (n° 29, entre parenthèses : à gauche).

- Note de bas de page 27 :

-

Pour le détail de cette répartition analytique, voir infra Tab. 5.

- Note de bas de page 28 :

-

Cette connexion métalinguistique, non prévue par la théorie de la sémantique interprétative, demande à être adjointe aux deux connexions déjà établies (la symbolique et la métaphorique).

Une telle activité de désignation métalinguistique se déploie en fait sur un bon nombre de textes (24, soit 47 % d’entre eux, en dehors de 5 cas douteux25 et de 8 cas implicites26 dont la prise en compte fait monter leur proportion à 73 %), 20 d’entre eux produisant en outre une impression référentielle non métalinguistique27. Entre le domaine métalinguistique et le domaine référentiel, des connecteurs établissent parfois clairement une connexion métalinguistique28. Tel est le cas du texte n° 1, où le connecteur employé est un symbole algébrique :

52.4 cellules porteuses du virus = les points noirs

ou du texte n° 45 où la connexion métalinguistique s’opère par l’usage de guillemets et de parenthèses :

45. Des « globules » (boules) gris foncé

- Note de bas de page 29 :

-

Toute connexion indique la dissimilation d’au moins deux mondes, ici un monde de référence et un monde sémiotique.

- Note de bas de page 30 :

-

Notamment l’ordre des syntagmes concernés par la connexion métalinguistique.

- Note de bas de page 31 :

-

Par le type de signes utilisés, notamment des signes non linguistiques — chiffres (1, 2, 3, ①, ②, ③), lettres isolées (A, B, C), symboles (=, ⇒, →, /), icônes (⊙

,

,  , ⊙) — et des signes d’écriture —parenthèses et guillemets.

, ⊙) — et des signes d’écriture —parenthèses et guillemets. - Note de bas de page 32 :

-

Par l’inscription sur le dessin de chiffres (n° 3, 9, 26, 44), de lettres (n° 18) ou de mots (n° 31) qui sont autant de signes indexicaux assurant l’embrayage métalinguistique ; par la reprise dans la réponse d’éléments graphiques (n° 10 : ⊙

,

,  , ⊙ ; n° 26 : →) ; dans une moindre mesure, par l’emplacement de la réponse au lieu attendu pour une légende, au-dessous ou à droite du schéma pour 30 d’entre eux, soit près de 60% du corpus ; les autres réponses étant inscrites au verso.

, ⊙ ; n° 26 : →) ; dans une moindre mesure, par l’emplacement de la réponse au lieu attendu pour une légende, au-dessous ou à droite du schéma pour 30 d’entre eux, soit près de 60% du corpus ; les autres réponses étant inscrites au verso.

De telles formulations, dont l’analyse dépasse la seule composante thématique (la dialogique29, la distributionnelle30, la morphologique31 et la médiatique32 y sont également convoquées), correspondent aux règles d’un genre textuel, celui de la légende. À prendre au pied de la lettre la demande énoncée dans le questionnaire, qui portait sur la signification du schéma, elles semblent se donner chacune comme la légende qui manque à celui-ci pour être complet. De ce fait, elles sont également les plus à même de donner corps à l’hypothèse d’une transparence pure de l’image, pour laquelle la légende supplée à une signification que l’image n’est pas capable, en elle-même, de produire. Lui donnant corps, elles ne vont pas jusqu’à permettre de la vérifier, car il faudrait encore pour cela qu’elles concordent sur la signification à attribuer à l’image, ce qui n’est pas le cas, comme nous allons le voir. Mais elles donnent de l’image une représentation, c’est-à-dire une interprétation, telle qu’elle émanerait d’un pur système d’expression, confortant ainsi l’identification de cette image-là, en ses caractéristiques schématiques, comme image issue du discours scientifique, où un tel traitement interprétatif est ordinairement attendu. Et, en retour, il se confirme aussi que les textes à contenu strictement métalinguistique sont relativement conformes au discours scientifique, dont l’impression référentielle est alors assignée par catalyse, via la caractéristique générique.

Ces premiers résultats d’analyse permettent d’écarter définitivement le cas théorique d’une pure opacité de l’image. La présence d’une activité métalinguistique explicite implique au contraire la présence d’un système d’expression inhérent à l’image. La codification de ce système visuel d’expression apparaît nettement à travers la discrétisation lexicale de ses unités dans les textes à connexion métalinguistique. Qui plus est, l’analyse de certains textes laisse transparaître une discrétisation des catégories de ces unités visuelles d’expression (cf. la différence observée entre la lexicalisation explicitement métalinguistique des éléments ovoïdes et la lexicalisation non explicitement métalinguistique des flèches). Ceci laisse présager l’existence d’un système de contenu proprement visuel car on ne voit pas de quelles manières la différenciation de ces catégories d’unités visuelles d’expression puisse recouper parfaitement la catégorisation d’unités appartenant au plan de contenu du langage verbal.

Passons à présent à l’analyse des sémès macro-, microgénériques et spécifiques. En fait, lorsque cette analyse est effectuée sans le moindre égard pour le schéma, elle ne donne guère de résultat. Tout au plus permet-elle d’isoler la molécule sémique qui nous a déjà servi d’exemple : les sèmes /petitesse/ et /de forme ronde/ se retrouvent, ensemble ou séparément, dans seize sémèmes dont l’actualisation dans le corpus est massive (elle concerne 43 textes, soit 84 % du corpus) ; ces sémèmes sont les suivants : « cellule », « molécule », « atome », « globule », « ovule », « antigène », « bactérie », « virus », « œuf », « ouistiti », « caillou », « maille », « tache », « points », « boules », « ovales ». On note observe également dans un nombre élevé de textes l’actualisation de sèmes spécifiques permettant d’opposer bon nombre de sémèmes par paires : /blanc/ vs /noir/, /malade/ vs /sain/, /sale/ vs /propre/, /en formation/ vs /formé/, /homogène/ vs /hétéroclite/, etc. La présence de ces paires de sèmes opposés montre que le corpus actualise plus d’une molécule sémique, mais il paraît impossible de réduire les molécules sémiques à un nombre significativement inférieur au nombre des sèmes spécifiques ainsi trouvés, ce qui rend déjà improbable une interprétation homogène de T ; en outre, ces sèmes spécifiques ne permettent pas de rendre compte de tous les sémèmes répertoriés ; la visée interprétative en est contrariée d’autant.

Pour ne pas rendre les armes aussitôt, on pourrait tenter d’appuyer l’analyse thématique sur l’analyse distributionnelle. En comptant le nombre des syntagmes nominaux contenu en chacun des 51 textes du corpus, on formule l’hypothèse selon laquelle le nombre de molécules sémiques utiles à l’interprétation serait égal au nombre moyen de ces syntagmes nominaux. Nous avons calculé que ce nombre moyen se situe entre 3 et 4 (la moyenne arithmétique est de 3,31). À partir de cette hypothèse, certains sèmes spécifiques récurrents peuvent être pris en compte afin de former d’autres molécules sémiques, dont l’actualisation reste toutefois minoritaire au sein des 51 textes du corpus.

On dégagera ainsi une molécule sémique « X », définie par deux sèmes spécifiques, /agent transformateur/ et /non défini/ (ce sème permettant de justifier le choix de sa désignation métalinguistique par la lettre désignant d’ordinaire une inconnue dans le système algébrique). Cette molécule ne concerne que 13 des 51 textes du corpus, soit 25 % (voir tableau page suivante).

La molécule sémique est très peu stable, puisque seuls deux sémèmes actualisent les deux sèmes spécifiques, dont l’un par afférence. Quant au sème mésogénérique /biologie/, il n’est indiqué que pour témoigner de l’échec de son assignation : aucun domaine ne peut être dégagé concernant cette molécule sémique.

Une autre molécule sémique est un peu plus stable mais ne concerne, quant à elle, que 9 textes (moins de 18 %). Elle est composée du sème macrogénérique /non comptable/ et des sèmes spécifiques /néfaste/ et /de couleur sombre/. Nous la désignons comme « molécule A ».

|

Molécule X : |

/biologie/ (sème mésogén.) |

/agent transformateur/ (sème spécifique.) |

/non défini/ (sème spécifique.) |

|

le médicament (n° 1) |

x |

||

|

antidote (n° 2) |

x |

||

|

des éléments nécessaires (n° 3) |

(x) |

x |

|

|

? (n° 6) |

x |

||

|

un produit (médicament) (n° 15) |

x |

||

|

cellules extérieures (n° 17) |

x |

(x) |

|

|

une substance (n° 20) |

x |

||

|

un remède (n° 21) |

x |

||

|

les antigènes (n° 22) |

x |

(x) |

|

|

du savon (n° 31) |

x |

||

|

un élément tiers (n° 41) |

(x) |

x |

|

|

un élément (n° 47) |

x |

||

|

un composé (n° 50) |

x |

||

|

Total : 13 occurrences |

2 |

9 |

6 |

- Note de bas de page 33 :

-

Conventions : x : sème inhérent actualisé ; (x) : sème afférent. Les sèmes sont afférents par des prescriptions textuelles. Exemple : le sème /agent transformateur/ est assigné à « des éléments nécessaires » (texte n° 3) par catalyse : nécessaires à quoi ? à la création de cellules.

Tab. 3 : Constitution de la molécule X dans le corpus T33

- Note de bas de page 34 :

-

On aurait pu dégager, à la place du sème /non comptable/, le sème /non aisément dissociable/ afin d’y indexer également tache. Si /non comptable/ est maintenu, c’est pour garder au sème un caractère macrogénérique conventionnellement acquis.

|

Molécule A : |

/non comptable/34 (sème |

/néfaste/ (sème microgén.) |

/de couleur sombre/ (sème microgén.) |

|

virus (n° 1, 21) |

x |

x |

|

|

poison (n° 2) |

x |

x |

|

|

les œufs noirs (n° 12) |

x |

||

|

[cellules] cancéreuses (n° 20) |

x |

||

|

bactéries, virus, … (n° 22) |

(x) |

x |

|

|

les cellules noires (n° 23) |

x |

||

|

tache (n° 31) |

x |

x |

|

|

crasse [ ?] (n° 51) |

(x) |

x |

x |

|

Total : 9 occurrences |

5 |

6 |

4 |

Tab. 4 : Constitution de la molécule A dans le corpus T

Trois molécules sémiques ont ainsi été dégagées. Elles peuvent servir à rendre compte des acteurs de certains textes. Tel est le cas du texte n° 2, lequel compte, de fait, trois acteurs :

53.L’assainissement de cellules (1) par injection d’antidote (2) (formé à base du poison (3) présent au départ dans les cellules (1’)).

- Note de bas de page 35 :

-

Considérez par exemple le texte n° 5 :

Un groupe d’organismes vivants (1) (à gauche), mélangé avec un groupe gris (2). Les gris (2’) s’annulent et il ne reste que des blancs (3) (à droite) !

où se pose, d’une part, le problème des syntagmes composés (un groupe d’organismes vivants) et, d’autre part, la nécessité de saturer les anaphores (la /pluralité/ étant assignable tant à un groupe gris qu’à Les gris, en dépit de marques morphologiques différentes, ce qui permet de les compter pour un seul syntagme nominal).

Le syntagme 1 correspond à la molécule formée par les sèmes /petitesse/ et /de forme ronde/, le syntagme 2 à la molécule X et le syntagme 3 à la molécule A. On remarquera au passage que le comptage des syntagmes nominaux a réclamé, pour avoir quelque chance de servir au dénombrement des molécules sémiques, que soient systématiquement écartées les substantivations verbales (assainissement, injection) et qu’un syntagme nominal compte pour une unité quel que soit le nombre de ses occurrences dans un texte donné du corpus. Des amendements supplémentaires ont considérablement affecté ce comptage, eu égard à la variété des textes, impliquant toujours davantage l’analyse sémantique des lexèmes visés35.

Les trois molécules sémiques établies par l’analyse thématique ne sauraient toutefois suffire à répondre de manière satisfaisante aux besoins de l’analyse dialectique des textes. Perdure en effet, à tout le moins, le problème signalé plus haut relatif aux paires de sèmes opposés, dont on peut s’attendre qu’elles permettent d’actualiser des acteurs distincts. Ainsi, même lorsque le texte ne compte que trois syntagmes nominaux utiles à la dialectique, l’analyse thématique ne peut pas toujours parvenir à faire coïncider ces syntagmes nominaux avec les trois molécules sémiques qui ont été dégagées. Cette non-coïncidence se présente, notamment, avec le texte n° 30 :

30.Un ensemble d’atomes différents (1) auxquels on ajoute un élément (2) donne un ensemble d’atomes identiques (3).

dans lequel, si un élément correspond à la molécule X, en revanche aucun des deux autres syntagmes ne correspond à la molécule A, ceux-ci demandant à être différenciés, du point de vue thématique, par la paire de sèmes opposés /différents/ vs /identiques/ de manière à permettre la construction de deux acteurs distincts, acteurs dont ne rendent pas compte les molécules sémiques enregistrées jusqu’ici.

Considérons pour finir un cas moins simple (et cependant conforme, du point de vue thématique, à la légende originale du schéma), le texte n° 1 :

1. C’est un organisme (1) se baladant avec un virus (2) (à gauche l’organisme (1’) est composé de 4 cellules porteuses (3) du virus (2’) = les points noirs (4)). Le médicament (5) agit sur l’organisme (1’’) et élimine le virus (2’’) (donc les points noirs (4’)). A droite les points noirs (4’’) ont disparu grâce au médicament (5’’). L’organisme (1’’’) est en bonne santé (il est composé juste de points blancs (6)).

- Note de bas de page 36 :

-

Conventions pour les cas : ATT — attributif, ERG — ergatif, ACC — accusatif, RES — résultatif, ATT NEG — attributif négatif.

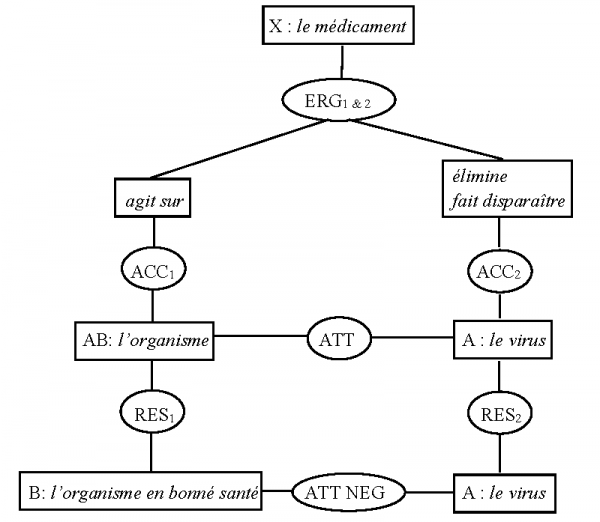

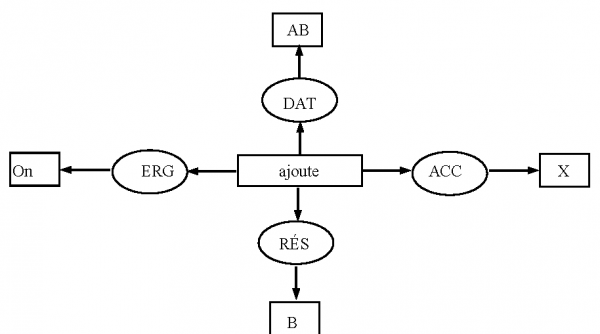

Ce texte offre, en toute apparence, la possibilité de constituer six acteurs. Les besoins de l’analyse dialectique permettent toutefois de réviser ce nombre à la baisse. Les groupes sémiques mis en rapport par une connexion métalinguistique forment un acteur unique. Ainsi le virus et les points noirs forment-ils un seul acteur, et l’analyse thématique confirme qu’ils correspondent tous deux à la molécule A à travers leurs traits respectifs — /néfaste/ pour virus et /de couleur sombre/ pour les points noirs. Selon le même principe, il convient de rapporter à un seul acteur l’organisme et points blancs, réduisant ainsi le nombre des acteurs envisagés à quatre. Et, de ce nombre, il est permis de déduire encore une unité en jugeant négligeable, par comparaison avec l’analyse dialectique des autres textes, la dissimilation actantielle entre 4 cellules porteuses et le virus. On aurait ainsi trois acteurs utiles à l’analyse dialectique : un acteur A manifestés par trois syntagmes nominaux : 4 cellules porteuses, le virus et les points noirs ; un acteur X manifesté par le médicament ; enfin un acteur manifesté par les syntagmes l’organisme et points blancs. Or, tel n’est pas le nombre des cas à pourvoir, et partant tel n’est pas le nombre minimal des acteurs de ce texte. Une légère anticipation sur les résultats de l’analyse dialectique permettra de le constater. Voici le lemme dialectique du texte n° 136 :

1. A est [ATT] une partie de AB. X [ERG] agit sur AB [ACC 1] et élimine A [ACC 2]. X [ERG] fait disparaître A [ACC 2]. <Il en résulte que> [RES] B : <A n’est plus [ATT NEG] une partie de AB>.

Soit en graphe :

Fig. 2 : Graphe dialectique du texte n° 1

Le texte n° 1 engage donc quatre acteurs dans son déroulement dialectique : A et X, tels que leurs molécules sémiques avaient déjà pu être dégagées par l’analyse thématique, mais aussi les acteurs AB et B, qui dépendent tous deux, d’une part, de la molécule sémique contenant les traits /rotondité/ et /petitesse/ mais aussi, d’autre part, de la dissimilation sémantique sollicitée par les paires de sèmes opposés récurrentes dans le corpus, en dépit du fait que, dans le texte n° 1, un de ces sèmes seulement soit porté par une lexicalisation : /en bonne santé/.

L’analyse thématique aura donc échoué à produire les molécules sémiques utiles à la constitution des acteurs. Le détour par l’analyse distributionnelle n’y aura presque rien changé ; le nombre des syntagmes nominaux ne permet pas de déterminer le nombre des acteurs : souvent plus élevé, parfois plus bas (cf. la dissimilation actantielle de organisme et organisme en bonne santé dans le texte n° 1), dans tous les cas il n’offre aucune assurance que les molécules sémiques établies se retrouvent dans un nombre significatif de textes (cf. le cas du texte n° 30). En fait, seulement 9 textes (à peine 18 % du corpus) manifestent trois acteurs (et seulement trois) correspondant aux molécules produites par l’analyse thématique ; il est d’ailleurs un moyen beaucoup plus facile de s’en apercevoir que celui qui a consisté à négocier, par de multiples ajustements, le nombre des syntagmes nominaux utiles à l’analyse dialectique — nous allons expliciter ce moyen dans un instant.

Nous présenterons auparavant un premier bilan. On ne saurait estimer que les résultats qui ont été obtenus à travers une analyse thématique soient utilisables pour une interprétation globale du corpus. Il aura pu même sembler fastidieux de lire le rapport d’une analyse qui échoue à produire quelque résultat tangible. Un tel échec, pourtant, sert une thèse et en contrarie une autre. Nous entendons bien sûr parler des thèses concernant le statut sémiotique de l’image. L’échec de l’analyse thématique montre que les textes du corpus T ne parviennent pas à donner de l’image I une description cohérente. Nous avions pourtant commencé par admettre que dans leur grande majorité ces textes donnent une interprétation de l’image I comme appartenant au discours scientifique, et qu’en cela ils se montrent conformes à l’attente qu’il était permis d’en avoir. Nous avions même repéré un nombre significatif de textes dans lesquels est configurée, à travers des marques métalinguistiques explicites, une légende susceptible de donner à lire la signification même du schéma. En cela encore la thèse d’une transparence de l’image pouvait recevoir quelque crédibilité. Cette thèse est à présent sérieusement ébranlée. Les textes de T témoignent en effet une grande instabilité dans la reconnaissance des groupes ovoïdes du schéma. Indépendamment même du domaine de référence, dont la reconnaissance est au demeurant le trait sémantique le mieux attesté dans le corpus, le dénombrement et la différenciation des formes visuelles ont présenté des difficultés majeures à la description métalinguistique.

Fonction métalinguistique de l’image

Il importe de comprendre ce qui au juste a fait obstacle à l’uniformisation de la description. Si les formes visuelles avaient été floues ou particulièrement complexes, difficiles à dissocier et à distinguer les unes des autres, il aurait été possible d’expliquer le manque de cohérence des réponses par des caractéristiques spécifiques au système d’expression de l’image. Mais, en toute apparence, ce n’est pas là que réside la difficulté. Serait-ce alors dans le contenu de l’image ? Et ce contenu relèverait-il d’un système propre à l’image ? C’est ce que nous allons à présent chercher à montrer positivement, après l’avoir indiqué par la négative en inférant de ce bilan la faiblesse de la thèse adverse.

- Note de bas de page 37 :

-

Qu’on entende bien que l’image est métalinguistique en tant qu’elle a pour contenu un langage. Cela n’entraîne pas automatiquement, ainsi qu’on l’a déjà fait remarquer, qu’elle relève elle-même d’un langage — c’est d’ailleurs précisément cela que l’on cherche à vérifier. Un mot aussi sur la terminologie : langage et sémiotique sont deux termes entrant en concurrence. Nous héritons d’un usage qui tend à les distinguer, quoique imparfaitement, selon un axe opposant l’objet (le langage) à la discipline qui l’étudie (la sémiotique), mais nous dérogeons, toujours selon l’usage, à cette répartition quand nous parlons de polysémiotique et d’intersémiotique (les termes polylangagier et interlangagier n’étant pas employés en sémiotique). Métalinguistique, du reste, est un terme impropre ; on dirait mieux métalangagier ; ou bien il faudrait entériner le système que Hjelmslev s’est finalement résolu à adopter (dans le Résumé of a theory of language), qui consiste à remplacer langage par sémiotique dans tous les usages techniques de ce concept ainsi que dans tous ses dérivés terminologiques (dont métasémiotique).

Pour savoir combien d’acteurs sont actualisés dans chacun des textes t, il est, avons-nous annoncé, un moyen bien simple : il suffit de l’interpréter à partir de l’image. Qu’est-ce à dire ? Cela signifie que I peut jouer un rôle métalinguistique37 vis-à-vis de chaque texte t : l’image permet d’analyser et de répertorier les unités actantielles des textes, beaucoup plus sûrement que ne le fait leur analyse interne. Devant chaque texte t, on pourrait ainsi donner I comme explicitation et description de son contenu : — Voulez-vous savoir de quoi parle ce texte ti ? voici une image qui vous le montre. Voulez-vous savoir de quoi parle tel autre texte tj ? la même image vous le montrera également. Le rapport entre le texte et l’image s’inverse : dans le questionnaire qui a servi à l’expérience, c’est au texte qu’il revenait de décrire le contenu de l’image ; dans l’analyse qui est faite de ce texte, c’est au contraire à l’image qu’on délègue le moyen de décrire correctement le contenu du texte. Nous reviendrons dans nos conclusions sur l’incongruité apparente — seulement apparente, en réalité — qui consiste à établir un double rapport métalinguistique entre texte et image. Servons-nous, pour le moment, de ce rapport pour éclairer l’analyse du corpus T.

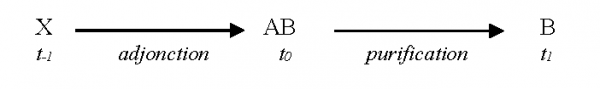

À partir de I, on voit très bien que l’instabilité actantielle présente dans T dépend d’une double fluctuation descriptive : fluctuation du nombre des éléments visuels discrétisés et fluctuation de ces éléments eux-mêmes. Ainsi, d’une part, les textes procèdent à la description de l’image tantôt par bipartition, tantôt par tripartition, moins souvent par quadripartition ou sans la moindre partition, exceptionnellement par une partition en cinq éléments. D’autre part, en ne considérant par exemple que les cas de tripartition, ce ne sont pas toujours les mêmes éléments visuels qui sont discrétisés ; tantôt il s’agit des trois groupes situés aux extrémités des flèches, tantôt deux de ces groupes seulement sont désignés, à quoi s’ajoute, distinctement du groupe dans lequel elles sont comprises, en bas à gauche, les formes ovoïdes noires à noyau blanc.

- Note de bas de page 38 :

-

Y compris le « X » du groupe de haut, dont les formes, étant plus conformes à un type géométrique, sont moins facilement interprétables en termes référentiels.

- Note de bas de page 39 :

-

Hormis quatre cas (n° 4, 8, 16, 17) non mentionnés dans ce tableau où la connexion métalinguistique se fait uniquement par une formule introductive.

Convenons de désigner par les lettres « AB » le groupe de gauche, « X » le groupe du haut, « B » le groupe de droite et de désigner par « A » les 4 ovoïdes noirs de gauche. Au vu de l’image, le choix de ces dénominations métalinguistiques s’éclaire tout seul38. On peut alors dresser le tableau des répartitions actantielles retenues dans les 51 textes du corpus T, en précisant à chaque fois si le texte a un contenu référentiel (« R ») ou métalinguistique39 (« M », « M ? » s’il s’agit d’un cas douteux).

|

0. sans partition |

R : n° 8, 32, 34, 36, 37 |

5 |

T O T A L : 51 |

||

|

bipartitions |

1. bipartition |

R : n° 4, 13, 16, 33 |

4 |

11 |

|

|

2. bipartition |

R : n° 14, 15, 25, 42, 51 |

5 |

|||

|

3. bipartition |

R : n° 43 |

1 |

|||

|

4. bipartition |

R : n° 24 |

1 |

|||

|

tripartitions |

5. tripartition |

R : n° 12, 30, 48, 50 M : n° 7, 18 R + M : n° 3, 9, 10, 19, 29, 38, 39, 44, 47 R + M ? : n° 23, 40 |

17 |

28 |

|

|

6. tripartition |

R : n° 2, 17,20, 22, 41 R + M : n° 26, 31, 49 R + M ? : n° 28 |

9 |

|||

|

7. tripartition |

R + M : n° 45 |

1 |

|||

|

8. tripartition |

R + M : n° 5 |

1 |

|||

|

quadripartitions |

9. quadripartition |

R : n° 21 M : n° 46 R + M : n° 1 |

3 |

5 |

|

|

10. quadripartition |

R + M ? : n° 6 |

1 |

|||

|

11. quadripartition |

R + M ? : n° 27 |

1 |

|||

|

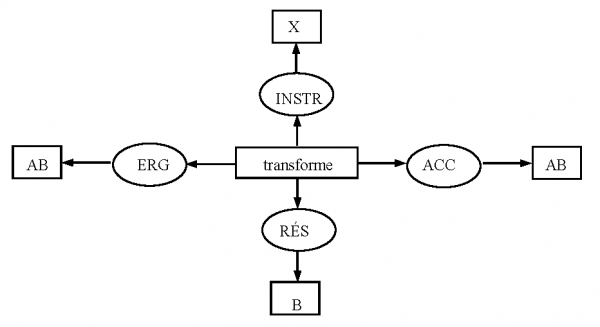

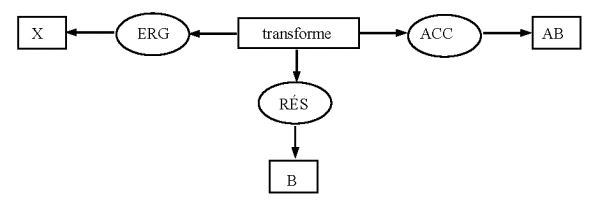

12. partition à 5 éléments |