Urdoxa, le deepfake d’information comme usage tactique du vague

La sémiotique au défi de l’évidence Urdoxa, the information deepfake as tactical use of vagueness. Semiotics and the challenge of evidence

Cet article voudrait aborder la question du deepfake d’information en le positionnant face aux exigences de la sémiotique pragmatique américaine. Signe d’évidence, croyance fondamentale (urdoxa) le visage soumis au deepfake joue avec le réel, la vérité et la croyance. Il semble important pour le chercheur de poser les limites de ces concepts et de les éprouver face à ce défi d’« efficace du signe » qu’est le deepfake. En effet, la propédeutique à la théorie de C. S. Peirce expose une conception de la sémiotique rarement mobilisée en sciences de l’information et de la communication, « la logique du vague ». Cette conception pourrait permettre d’envisager une compréhension renouvelée du phénomène « d’hypertrucage » contemporain, en admettant l’élaboration d’une croyance scientifique d’enquête fondée sur la logique.

This article would like to address the issue of the information deepfake by positioning it in relation to the demands of American pragmatic semiotics. As a sign of evidence, a fundamental belief (urdoxa), the face subjected to the deepfake plays with reality, truth and belief. It seems important for the researcher to establish the limits of these concepts and to test them in the face of the challenge of the "effectiveness of the sign" that is the deepfake. Indeed, the propaedeutic to C. S. Peirce's theory exposes a conception of semiotics rarely used in Information and Communication Sciences, "the logic of vagueness". This conception could make it possible to envisage a renewed understanding of the phenomenon of contemporary deepfaking, by admitting the development of a scientific belief of enquiry based on logic.

1. L’efficace du signe

Le 21 mai 2019 le journaliste Xavier de La Porte s’interrogeait sur la portée du deepfake et la problématique d’une possible remise en question de « la vérité dans l’image numérique », avec cet effet dit d’« hypertrucage » (de La Porte, 2019). Par l’intermédiaire du deep learning, une intelligence artificielle est dans la capacité de générer des images nouvelles à partir de contenus déjà existants. L’exemple le plus frappant est l’expérience menée par le réalisateur et comédien Jordan Peel, animant et simulant le visage de l’ex-président des États-Unis Barack Obama, jusqu’à lui prêter de fausses déclarations volontairement choquantes et insultantes (Donal Trump est, par exemple, « a total and complete dipshit » dans la vidéo montée). L’objectif était de sensibiliser le public à l’utilisation de cette technique dans l’information, dont la simulation prête au simulacre et aux détournements parfois les plus extravagants.

Or il serait intéressant de revenir sur la question initialement supposée par Xavier de La Porte quant à la « vérité dans l’image numérique ». Nous avons montré ailleurs que le numérique ne remettait pas tant en cause le concept de vérité dans l’image (Fabre, 2020), mais qu’il engageait surtout un nouveau régime de croyance, où la représentation (l’icône) et la reproduction (l’indice) se retrouvent être des parcours sémiosiques possibles dans la capacité du sujet épistémique à croire, ou non, à ces images. Ce n’est donc pas la technique numérique qui pose question, mais l’imaginaire que nous nous faisons de cette technique de simulation. On ne parlera pas de « fin de la vérité », mais plutôt des limites que le deepfake impose à la croyance numérique. Jean Baudrillard l’expliquait en ces termes, lorsque dans L’Échange impossible il exposait la fusion de la pensée et de l’intelligence artificielle :

Mais le plus bel ensemble chimérique reste l’accouplement de la pensée avec son exacte réplique informatique dans l’intelligence artificielle – jouant avec la ligne de démarcation de l’humain et de l’inhumain dans l’ordre de la pensée, et constituant une dérision de celle-ci au même titre que le clonage génétique constitue une dérision de l’espèce (Baudrillard, 1999, p. 142).

Jusqu’où et dans quelle mesure peut-on croire ? De quels outils critiques le sujet dispose-t-il pour faire-face à l’en-face (ou l’évidence) du deepfake réel, presque trop réel ?

Signe de la « vérité », cette problématique peut être directement liée à la sémiotique et à la pratique sociale des signes. Car l’évidence du deepfake d’information pousse la sémiotique dans ses retranchements philosophiques et pragmatiques (Peirce, 1878) jusqu’à l’urdoxa (Barthes, 1980) : l’opinion ou croyance fondamentale, l’efficace du signe elle-même.

Ensuite, le deepfake touche de très près à la question du visage puisqu’il en modifie ou plutôt simule les traits. C’est pourquoi une partie de cet article visera également à réinscrire les transformations numériques du sujet à partir d’une notion déployée par Gilles Deleuze et Félix Guattari dans Mille plateaux, ce qu’ils appellent « la visagéité », et que l’on peut résumer ici en ces quelques lignes :

[…] le visage n'est pas une enveloppe extérieure à celui qui parle, qui pense ou qui ressent. La forme du signifiant dans le langage, ses unités même resteraient indéterminées si l'auditeur éventuel ne guidait ses choix sur le visage de celui qui parle (« tiens il a l'air en colère... », « il n'a pas pu dire cela... » […]). Un enfant, une femme, une mère de famille, un homme, un père, un chef, un instituteur, un policier ne parlent pas une langue en général, mais une langue dont les traits signifiants sont indexés sur des traits de visagéité spécifiques. Les visages ne sont pas d'abord individuels, ils définissent des zones de fréquence ou de probabilité, délimitent un champ qui neutralisent d'avance des expressions et connexions rebelles aux significations conformes. De même la forme de la subjectivité, conscience ou passion, resterait absolument vide si les visages ne formaient des lieux de résonnance qui sélectionnent le réel mental ou senti, le rendant d'avance conforme à une réalité dominante […]. Le visage construit le mur dont le signifiant a besoin pour rebondir […]. Le visage creuse le trou dont la subjectivisation a besoin pour percer […] (Deleuze et Guattari, 1980, p. 205-206).

En somme, la visagéité est l’interprétation, ou la connotation – contextuelle, historiquement située – portée sur un certain type de visage à un instant « T ». L’apport de ce concept offre un terrain fertile à la compréhension du lien qui s’effectue dans notre étude entre visage contemporain, vérité, simulacre, image numérique et sémiotique.

Enfin, cet article poursuit des travaux initiés sur l’image numérique et la croyance, ainsi que sur la sémiotique et le visage (Fabre, 2018). La démonstration est surtout une proposition plutôt qu’une injonction, une volonté de réinterroger les fondements de la sémiotique (notamment peircienne) au prisme d’un sujet scientifique, d’actualité, mais qui demande une remontée généalogique afin d’éviter ce que nous pensons être des écueils, entre « fin » et « post- » vérités contemporaines.

2. Montrer la vérité

Si « l’évidence se passe de preuve » (Gil, 1993, p. 7), comme l’explique le philosophe Fernando Gil, il faudra bien, justement, comprendre les opérateurs sémiotiques qui la façonnent en profondeur et la dévoilent devant nous, ex-videns. L’évidence offre en réalité un angle d’attaque privilégié au travail de déconstruction face au simulacre du deepfake. Aussi, la sémiotique se place « au défi de » ? Pourquoi ?

La lisibilité parfaite à laquelle donne accès le concept d’évidence, répond en réalité à un savant travail d’efficace du signe, car « la monstration de la vérité n’est pas l’effet d’une technique standard, elle relève d’une sémiotique » (ibid). Cette question se joue autour d’un triptyque, celui de l’évidence, du signe et du visage : évidence de l’évidence (tautologie), évidence du signe, évidence du visage. Un triptyque apparemment insoluble si l’on reste, justement, devant l’évidence du fait accompli, le visage lui-même. L’information est d’autant plus efficace qu’elle s’énonce comme « vraie », index sui et veri, « l’évidence se lit en des signes indubitables » ajoute Fernando Gil (ibid). Alors, face aux fameux deepfakes, que faire ? Comment faire ? Que nous reste-t-il ? Qui croire ? Que croire ?

- Note de bas de page 1 :

-

Dans Mille Plateaux, Gilles Deleuze et Félix Guattari font remonter l’origine de la constitution de la « visagéité » en Occident à « l’année zéro », qui correspond à la première représentation sémiotiquement constituée d’un visage, celui du Christ.

Pour le comprendre, il faut revenir au concept même de « visage », ou de « visagéité1 » plutôt (Deleuze et Guattari, 1980, p. 205-234). Car bien avant de se présenter comme une évidence (la réalité apparente du deepfake, son simulacre) le visage était, à l’inverse, le lieu d’un savant travail de recherches indiciaires (Didi-Huberman, 1982). C’est ici que se joue tout le travail stratégique du deepfake, dans la fermeture du signe, l’arrêt de la sémiose sur le point de la réalité médiatique : son évidence, et le renversement de la représentation jusqu’ici consacrée du visage comme lieu de questionnement, de doute, de projections. Revenons, pour cela, à la citation de l’anthropologue David Le Breton :

Le visage traduit sous une forme vivante et énigmatique l’absolu d’une différence individuelle, pourtant infime. Il est un chiffre, au sens hermétique du mot, un appel à résoudre l’énigme. Il est le lieu originaire où l’existence de l’homme prend sens (Le Breton, 2003, p. 10-11).

Quelque chose semble résister dans le visage, un « je-ne-sais-quoi », comme le dirait Jankélévitch, qui empêche tout encartement et invite constamment à le questionner. Nombreux sont ceux qui ont tenté de s’en approcher pour en définir un quelconque discours, à travers des observations plus ou moins empiriques : traités de métoposcopies (Cardan, 1658), physiognomonistes (Lavater, 1806), anthropologues criminels (Lombroso, 1895) et même morphopsychologistes (Ekman, 2003) et même. Pourtant, tous se sont heurtés au même problème en tentant de découvrir un quelconque discours du visage. Comme si le visage avait un langage universellement identifiable.

Georg Simmel faisait remarquer à ce propos qu’une modification de détail, dans le visage, « change aussitôt son caractère et son expression dans son entier » (Simmel, 1988, p. 139). Tandis que le cinéaste russe Lev Koulechov démontrait lui aussi, avec sa fameuse expérience de montage cinématographique en 1921, que le visage n’a de sens qu’en contexte, et qu’ainsi toute volonté d’en faire un code, ou une grammaire universelle, est strictement impossible.

Revenons à présent à la citation de David Le Breton, qui nous expliquait que le visage « est un chiffre […] un appel à résoudre une énigme ». C’est en effet ce degré d’énigmatique et de mystère qui a tant fasciné et interloqué dans le visage, inspirant les nombreuses représentations artistiques et théories scientifiques aux cours des siècles passés. C’est ce qui a d’ailleurs mené le critique Jacques Aumont à déduire que « c’est pour avoir voulu presser le visage dans le sens de l’expression, de la vérité, qu’il en serait arrivé à le produire comme définitivement vide, vide d’intériorité, vide d’expression, vide de visagéité » (Aumont, 1992, p. 183). Cependant, de nombreux dispositifs continuent de développer des discours sur le visage, allant toujours plus loin dans sa représentation, comme s’il était une source intarissable de questionnement, un « je-ne-sais-quoi » et un « presque-rien » jamais appréhendable dans sa totalité signifiante. Nous pensons par exemple à la représentation du visage criminel dans le magazine de faits divers Nouveau Détective, stigmatisé dans ses traits, signifiant soi-disant le crime. Forme de visagéité imprenable, ou de questionnement en perpétuel devenir… Le visage semble donc porteur d’une forme d’interrogation, sans aucun doute à visée ontologique, que l’on se propose pour l’instant d’appeler la dimension questionnante du visage. Dire que le visage est signe n’est pourtant pas encore tout à fait suffisant pour expliquer les interrogations posées plus haut. Elle n’en est que le parergon, comme le dirait Derrida, le cadre indispensable à l’analyse, mais indiscutablement nécessaire au questionnement sémiotique. La fabrique économique, visuelle, d’un dispositif est une forme d’« impensé informatique » (Robert, 1994), elle a pour objectif de verrouiller le regard critique des usagers pour faciliter l’infra-ordinarité de son utilisation pratique et quotidienne. Or la dispositio (dont la définition de dispositif découle) est historiquement un concept stratégique et rhétorique, et son rôle dans le parcours des images est crucial.

3. La clôture sémiotique par l’évidence

C’est pourquoi, notre travail s’est dans un premier temps tourné vers un mode particulier de représentation du visage, le mode photographique, mais toujours par le biais de l’énigmatique et du décryptage : la photographie criminelle, puis médicale. Dans le premier cas, il s’agit du travail d’Alphonse Bertillon (1890) ou Cesare Lombroso sur la criminalité du visage, supposée lisible dans les interstices de la face ; dans le deuxième d’Albert Londe (1893) et Jean-Martin Charcot, à la Pitié Salpêtrière, sur la soi-disant hystérie des traits visagéifiés. Le deepfake et la technologie qui l’accompagne (« Réseau antagoniste génératif ») inversent ce rapport. Le visage ne s’impose plus comme questionnement, mais comme évidence, comme urdoxa plus précisément, comme croyance fondamentale. En s’imposant comme ostensive et ostentatoire, l’évidence du deepfake n’énonce pas à proprement parler la vérité, elle déjoue la réflexivité et ferme la question critique du signe qui devient « signe pur », arrêt de l’interprétation, fermeture de la sémiosis au sens peircien du terme. Voilà pourquoi elle pose un défi à la sémiotique, en déjouant ou plutôt en jouant sur la nature même du signe, elle est le « faire signe de la vérité ». Comment déjouer ce deepfake si réel ? trop réel ?

Octavio Mannoni définissait la croyance par cette formule à présent consacrée : « je sais bien… mais quand même » (Mannoni, 1985). « Je sais bien que ce n’est pas tout à fait vrai… mais quand même, j’y crois, ou j’ai besoin d’y croire, d’y adhérer ». Ici, il en va tout autrement. Il n’y a plus de « je sais bien », il ne reste que le « même ». Mêmeté du visage, auto-identification, impossibilité de détourner la force du signe pur, imposé comme tel. Nous faisons l’épreuve de « l’être-en-vue perceptif », comme le dirait Husserl, signe plein, croyance fondamentale. Présence satisfaite et sans reste, recouvrement. Car le visage est en quelque sorte le sol de croyance passif universel de l’être, prédonation passive : dimension identitaire, authentification, témoignage, index sui (la vérité est son propre signe). Le visage encarté de toute part pour satisfaire l’authenticité, la vérité, la reconnaissance, certitude de croyance. La série The Serpent, diffusée sur Netflix au début de l’année 2021, le montre avec grand intérêt. Le visage est le cœur de la quête vers le criminel Charles Sobhraj, expert en contrefaçons de passeports, mais aussi sa plus grande défense : « regardez, ce n’est pas moi, vous le voyez bien sur la photo du passeport, je ne suis pas Charles Sobhraj le criminel que vous recherchez mais untel etc. ». Or, qu’en est-il du deepfake ? Sa quasi-perfection technologique n’invite que peu au doute. L’index « c’est-ça » ou « ceci est cela » comme le disait Roland Barthes, est parachevé par l’icône, « il lui ressemble, c’est lui ». À moins qu’un détail ne vienne frapper la visée perceptive, un contexte inhabituel au visage représenté, mimé par la lip sync, ou synchronisation labiale, le signe se referme sur lui-même, et crée son propre régime de croyance, clôture la chaîne des interprétations. La position doxique, interne au souvenir du visage représenté et connu (Barack Obama, par exemple, ses mimiques connues, sa visagéité propre), s’élucide en référence à la position immédiatement évidente de la perception du deepfake : tout à fait possible ou vraisemblable, si rien ne vient bouger, secouer, désordonner cette évidence naturelle du visage, en-face.

Chez l’humoriste Canteloup, dans son émission quasi éponyme, l’utilisation du deepfake est réalisée de manière à ce que la contrefaçon, le simulacre soit visible par exemple (on perçoit toujours un détail qui nous rapporte à l’humoriste à son physique). Ce n’est pas le cas d’un deepfake réalisé à la perfection et dont la visée n’est pas humoristique mais politique, ou informationnelle (nous parlons des fake news). Fernando Gil explique plus précisément à ce propos : « […] les constituants de l’évidence s’articulent préférentiellement avec l’orientation (l’attention), le toucher (l’ostension), la vue (l’intuition), l’ouïe (l’injonction du discours) » (Gil, ibid, p. 55). L’évidence les concentre en un vécu unique. Il s’agit en quelque sorte de réduire le plus possible la boucle signifiante, de rendre le signe absolument immédiat pour son référent, afin de rapprocher la pensée de l’acte et l’interprétation de la perception. Cette dénégation est donc une forme de naturalisation des valeurs culturelles, d’instantanéité de la lecture et de clarté de la signification du visage, devenue unaire : traduction « c’est bien lui ».

4. Sous l’autorité du « voir »

Pourtant, la naturalité du signe n’est qu’apparente, comme Yves Jeanneret l’explique dans la « fabrique de l’évidence » (Jeanneret, 2001). Dans la continuité de cette approche, il nous paraît à présent intéressant de la penser comme une rhétorique, en mettant l’accent sur la dimension à la fois argumentative de la définition, « un art de convaincre, qui engage la compréhension du texte et la construction du sens », et communicationnelle du terme : un art de convaincre qui engage la position d’un – ou des – auteur(s) et la situation particulière d’un spectateur. Dans ce cadre, si l’évidence du deepfake est intuitive, c’est parce qu’elle est le résultat d’une construction rhétorique du discours visuel qui transforme des « combles d’artifice » en des « combles de nature », pour reprendre la formule proposée par Roland Barthes. L’évidence, dans ce cas, est une tactique d’adaptabilité utilisée par les « Réseaux antagonistes génératifs », et les personnes qui les contrôlent en amont. Sa figure est la mètis, car elle désigne très justement cette stratégie d’action, comme le constate Marilia Amorim à partir des travaux de Marcel Detienne et de Jean-Pierre Vernant sur la Grèce ancienne. Mètis était, selon ces auteurs, la déesse de la ruse :

Première épouse de Zeus, elle présidait toutes les activités qui demandaient une intelligence pratique. Déesse des athlètes, des navigateurs, des tisserands, des guerriers… Le point commun à toutes ces activités est le fait qu’elles demandent une parfaite adaptation à toutes les situations qui se présentent. Centrée sur le présent et le moment opportun, elle est pragmatique et flexible. En fait, on peut dire que le trait principal de l’intelligence de l’action est la totale flexibilité. Le grand attribut de la déesse Mètis et de tous les savoirs qu’elle préside est la “polymorphie” : pouvoir prendre les formes les plus diverses, en fonction des circonstances et du rapport de forces (Amorim, 2011, p. 58-59).

La mètis décrit la position polémologique de l’utilisation du deepfake sur les réseaux sociaux et les médias, de pouvoir, de persuasion du public. La flexibilité de son discours circulant et la polymorphie de ses productions le rendent encore plus évident. Il faut bien comprendre qu’en étant une tactique d’adaptabilité, la mètis est aussi une sémiotique de la transformation textuelle du visage, exacerbant certains motifs, rusant du registre médiatique officiel, produisant des formes culturelles propres à circuler plus facilement sur les réseaux sociaux numériques (les fakes news), partageant les mêmes stéréotypes dominants des expressions du visage. En dernier lieu, la rhétorique de l’évidence est une rhétorique de la croyance. Son contenu, nous le savons, consiste dans la position pré-réflexive du monde. La foi primordiale est la foi perceptive, mode et modèle originaires de l’évidence : « ce monde s’impose lui-même comme étant selon une évidence incontestable » (Gil, ibid, p. 15). Bien sûr, cette croyance se fonde sur une autorité, autorité du « voir » – index veri, autorité du stéréotype et autorité de l’événement (médiatique). Mais cet isolement de l’énoncé produit ce que l’on peut appeler une « croyance hallucinatoire ». Un processus qui fait appel à la mémoire des formes culturelles et à la sédimentation des habitudes praxéologiques de l’usager vis-à-vis de la représentation du visage. Là est le travail fondamental de l’évidence du deepfake dans la croyance, dans la disparition progressive du contexte – informatif et auctorial : « Pour entrer en croyance, il faut oublier l’auteur, les conditions de la fabrication des images, les contextes économiques et politiques de leur conception » (Lambert, 2013, p. 135). La croyance hallucinatoire est l’irruption d’une autre scène qui se signifie elle-même. Finalement, l’évidence est bien le fruit d’une pensée médiagénique (Marion, 1997) des récits journalistiques : des personnalités comme Barack Obama, Nancy Pelosi, Mark Zuckerberg, Donald Trump en Belgique, le président Ali Bongo en ont fait les frais. L’évidence est donc la condition d’une esthétique de la communication numérique, marquée par une sélection de formes culturelles infra-ordinarisées dans la pratique quotidienne et itérative des dispositifs médiatiques, c’est-à-dire le flou argumentatif et informationnel des fake news.

5. Le deepfake comme usage tactique du vague

Finalement, et pour conclure, la sémiotique, défiée, doit réadapter ses modes d’analyses. Le visage, identifié comme « passeur de sens » (Fabre, ibid), est un signe vide, ouvert à toutes les projections possibles. C’est ce qui rend le deepfake d’autant plus puissant. En jouant sur les projections, il joue sur le concept même de signe. En effet, selon la définition consacrée de Peirce, que nous nous permettons de rappeler ici :

Un Signe, ou Representamen, est quelque chose qui tient lieu pour quelqu’un de quelque chose sous quelque rapport ou à quelque titre. Il s'adresse à quelqu’un, c’est-à-dire crée dans l'esprit de cette personne un signe équivalent ou peut-être un signe plus développé (Peirce, 1978, p. 120).

Le deepfake s’empare donc de la définition même du signe. Il est « quelque chose qui tient lieu pour quelqu’un de quelque chose sous quelque rapport ou à quelque titre ». En tant que signe, il est donc ce fameux « passeur de sens », cette plaque tournante de la signification tronquée. Il profite au deepfake comme celui-ci fait une utilisation stratégique de la sémiotique. Plus encore, toujours selon Peirce :

L’opinion sur laquelle sont destinés à s’accorder finalement tous ceux qui cherchent, est ce que nous entendons par vérité, et l’objet représenté dans cette opinion est le réel (Peirce, 5. 407, 1931-1935).

Le deepfake est bien réel, mais est-il la vérité ? En vertu de l’évidence même du visage, anthropologiquement urdoxique, le deepfake ne peut être remis en cause qu’accompagnée d’un contexte (ou d’indices) interne ou externe à l’image (comme c’est le cas dans l’émission C’est Canteloup citée précédemment). C’est pourquoi nous préférons, dans le cadre du deepfake, ne pas parler de visage, de visagéité au sens deleuzien du terme, signifiante, mais de « face », signe vide, prêt à intégrer toutes les projections possibles, comme dans le cas du cinéma des années 30-40 selon Jacques Aumont, « visage primitif » dit-il, plaque tournante de la narrativité (Aumont, ibid, p. 64).

Pour terminer, il est important de reprendre une formulation propédeutique de la théorie peircienne, « vagueness is real », le « vague est réel » disait-il. Cette affirmation n’aura jamais été aussi forte qu’aujourd’hui, puisque le deepfake est finalement un usage tactique du vague. Peirce explique en effet que le processus sémiotique est d’abord celui de l’indétermination des significations. Christiane Chauviré ajoute à ce propos que « le sens, indéfiniment dérobé, reste indéfiniment vague » (Chauviré, 1995, p. 82). C’est au rôle de l’habitude, en tant que would be, de fixer une interprétation, une croyance possible, un « interprétant logique final ». Or le deepfake a cette faculté de fermer cette logique au plus court, d’user de cette virtualité du signe d’un point de vue tactique : évidence du visage simulé, difficulté de poursuivre le mouvement pourtant supposé infini (ad infinitum dans la théorie peircienne) de la sémiosis sociale (Everaert-Desmedt, 2011).

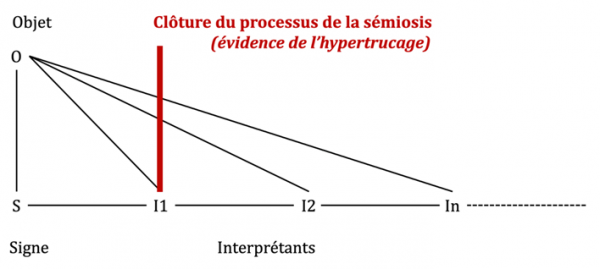

Figure 1 : Usage tactique du vague : la rétention de l'information

Dans l’énoncé du deepfake, le vague est tactique, « le locuteur se refuse à identifier à l’intention de l’interprète » (ibid, p. 20), il fait de la « rétention de l’information ». Ce qui le pose en situation de force par rapport à l’interprète. La série potentielle des interprétations est coupée, clôturée, comme on peut le voir dans le schéma ci-dessus. Il refuse tout cheminement vers le « général » ou le « singulier », qui pourraient permettre au récepteur d’envisager une interprétation plus certaine, affirmative, conjonctive, simple. Mais l’hypertrucage dénie toute forme de possibilité de ce type. Une réponse pourrait bien sûr être opposée à cette tactique, cette clôture. Il faudrait, comme le souligne Peirce dans les articles « Comment se fixe la croyance » et « Comment rendre nos idées claires » (publiés respectivement en 1878 et 1879), poursuivre l’enquête scientifique au lieu de fermer le sens sur l’évidence. Reposer le doute sous la forme d’une « sémioclastie créative » (Kunert, 2012), ouvrir la brèche de l’interprétation et la réouverture de la sémiosis. Cela ne veut pas dire pour autant de la laisser libre au « mouvement infini » du signe, mais plutôt de lui attribuer une nouvelle croyance. Croyance scientifique cette fois, travaillée par une enquête visant à la construction d’une croyance plus « acceptable » car détournant le fascisme de la vérité de l’évidence, self-fulfilling prophecy (l’énoncé qui se réalise du seul fait de l’énoncer).

- Note de bas de page 2 :

-

Source : <http://www.exomakina.fr/eXo_maKina/Tungstene.html>

L’Agence France-Presse s’est retrouvée dans un cas similaire lorsqu’en 2010, cette dernière se dote d’un logiciel permettant l’authentification des images numériques, et notamment du point de vue de la retouche. L’outil Tungstène participe de la ré-institutionnalisation de la croyance en ce qu’il voudrait fournir une raison « objective » de croire, à la fois techniquement, mais aussi sémiotiquement parlant. Le logiciel est d’ailleurs présenté en ces termes par la plaquette publicitaire du site officiel de l’entreprise eXo maKina2 :

Tungstène intègre une palette de filtres et de fonctions d’analyse qui autorisent l’opérateur à entrer au plus profond de l’image et à y rechercher les incohérences et altérations qui se répartissent en deux grandes familles. Premièrement, les ruptures dans les statistiques profondes de l’image numérique. Deuxièmement, les incohérences dans les lois physiques régissant la diffusion des rayons de lumière ainsi que la chrominance. […] Parallèlement à la stricte technique informatique, nous développons une méthodologie complète d’interprétation des résultats du logiciel afin d’aider l’opérateur à identifier les réelles tentatives de désinformation et d’ingérence par l’image. Cette méthodologie opérationnelle est basée sur la sémiotique de l’image et nous l’avons élaboré avec Serge Mauger (CNRS).

Le parcours de l’indice redevient pertinent dans l’image numérique, parce qu’il est rendu possible par une nouvelle démarche dite « archéorithmique », qui retrace l’« âge algorithmique » de la photographie jusqu’au fichier source (ou au plus près de celui-ci). Dans ce processus, c’est la « signature de l'appareil photographique » qui devient la raison « objective » de croire. L’auteur animé est remplacé par son alias machinique, seule preuve « irréfutable » qui permettrait d’écarter les « traces insolites » du parcours génétique de l’indice conduit par l’architexte. Cette promesse du discours technique développée autour de Tungstène, est aussi renforcée par une appropriation de la sémiotique visuelle pour justifier l’outil et le reconfigurer dans une démarche interprétative et contextuelle de l’architexte proprement dit.

Cette démarche rejoint l’idée peircienne de l’enquête scientifique en vue de réhabiliter un parcours sémiosique stable et non figé par l’évidence du sens exposé par le simulacre de l’hypertrucage. Déjouer la dérision de l’intelligence artificielle (pour reprendre les termes utilisés par Baudrillard au début de cet article) par un autre appareillage technique, serait-ce la voie la plus sûre pour déconstruire la croyance imposée par l’hypertrucage ? Enquête scientifique contre intelligence artificielle. Comme l’explique Henri-Pierre Jeudy dans Les ruses de la communication, il faut « faire contre l’ordre de la communication » (Jeudy, 2001).