La Visualisation de l�Information.

Auteur : Patrick Poulingeas

Date de mise � jour : 17/02/2004

1. Introduction.

����������� La visualisation de l�information [1] est un ensemble de techniques permettant de repr�senter des donn�es structur�es. Le fait que l�on dispose d�informations sur les donn�es distingue la visualisation de l�information de m�thodes employ�es en statistique o� l�on cherche justement � d�couvrir des relations entre les donn�es. Le but de la visualisation de l�information est de repr�senter de fa�on coh�rente et claire un nombre important de donn�es afin qu�une personne puisse prendre conscience des informations structurelles pr�sentes dans ces donn�es. Pour cela, il faut tenir compte du fait que l�utilisateur peut �tre amen� � manipuler la repr�sentation qu�on lui offre (ce qui implique une visualisation et des interfaces adapt�es).

����������� Deux probl�mes apparaissent alors :

� Le contexte : On doit toujours avoir une vue globale (m�me impr�cise) de la totalit� des donn�es.

� Le focus : On doit pouvoir s�lectionner une donn�e particuli�re.

A titre d�exemple :

����������� Dans l�explorateur de Windows, on a le focus (puisque l�on peut arriver � s�lectionner n�importe quel fichier d�une arborescence d�un disque). Par contre, on perd souvent le contexte (� force de d�velopper la hi�rarchie d�un disque, on ne voit plus la totalit� des r�pertoires situ�s � la racine de celui-ci).

2.

Repr�sentation de graphes et d�arbres.

����������� Les techniques couramment employ�es en visualisation de l�information sont issues de la repr�sentation graphique des graphes. Une structure de graphe est en effet tr�s courante dans des donn�es informatiques. Si la structure se r�duit � un arbre (ce que l�on peut toujours faire en calculant un arbre couvrant de poids minimal � reste � savoir si cette nouvelle organisation de l�information est pertinente), des algorithmes sp�cifiques sont alors utilis�s.

2.1. Repr�sentation de graphes.

����������� La m�thode la plus connue est celle dite de � spring embedding � (appel�e aussi � force-directed method �). Chacun des n�uds du graphe est assimil�e � une masse et chacune des ar�tes � un ressort. Des forces de r�pulsion s�exercent entre les n�uds tandis que des forces d�attraction s�exercent entre les n�uds reli�s par des ar�tes. Au d�part, les n�uds sont r�partis al�atoirement dans un espace 2D ou 3D. L�algorithme fait �voluer les n�uds jusqu�� ce que l�on arrive � un �tat d��quilibre entre les forces. L�objectif est d��viter que des n�uds ou des ar�tes se coupent.

2.2. Repr�sentation d�arbres.

����������� Les deux repr�sentations les plus connues sont :

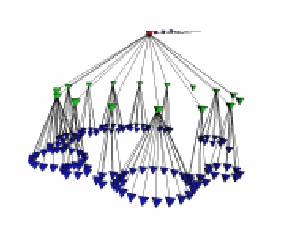

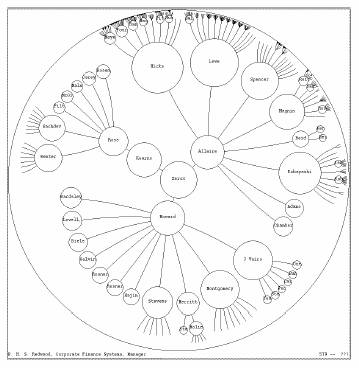

����������� - les � cones trees � (appel�s � cam trees � quand les c�nes ont un axe horizontal) :

�����������

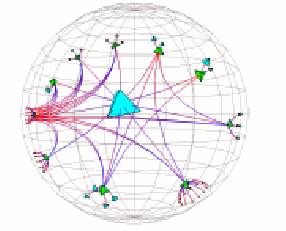

- les repr�sentations � fish eye � ayant recours � la g�om�trie hyperbolique :

3.

Repr�sentation symbolique.

����������� Dans les algorithmes de � spring embedding �, les n�uds sont simplement repr�sent�s par des boules ou des �tiquettes. Les graphes ont donc souvent un aspect confus d�s que l�on doit g�rer un nombre assez important de n�uds.

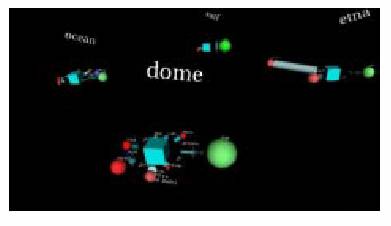

����������� Il para�t alors plus int�ressant de repr�senter les informations dans un monde virtuel en �tablissant une bijection entre des donn�es et des entit�s virtuelles. L�aspect final est �videmment plus attrayant. Il est par contre g�n�ralement difficile de garantir le couple focus+contexte (L�utilisateur peut �tre d�sorient� en explorant le monde virtuel).

4.

Applications courantes.

����������� Les algorithmes de � spring embedding � sont souvent employ�s pour visualiser la structure des sites Web. On assimile les pages � des n�uds d�un graphe et les liens hypertextes � des ar�tes. L�inspection du graphe permet de rep�rer des erreurs de conception (Par exemple, un graphe partitionn� en deux gros sous-graphes qui ne sont reli�s que par quelques ar�tes).

����������� Les algorithmes de visualisation d�arbres ont souvent �t� con�us dans le but de faciliter la manipulation des syst�mes de gestion de fichier.

5.

Application dans la visualisation de l�activit� d�un r�seau.

�����������

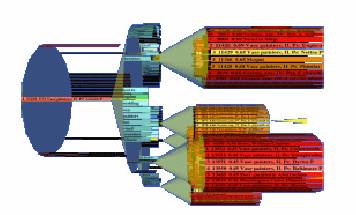

����������� Les travaux de [2] et [3] ont pour but de repr�senter soit de fa�on symbolique, soit � l�aide des techniques que nous avons �voqu�es l�activit� dans un r�seau (montage de partitions NFS, charge syst�me d�une machine, etc.).

Visualisation de la topologie d�un r�seau � l�aide de � cones trees �.

Repr�sentation de l�activit� de diff�rentes stations

sous forme d�un syst�me solaire.

R�f�rences :

[1]������ Ivan

Herman, Member, IEEE CS Society, Guy Melan�on, and M.

Scott Marshall

Graph Visualization

and Navigation in Information Visualization: a Survey

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 2000.

[2] ����� C. Russo Dos Santos, P. Gros, P. Abel, D. Loisel, N. Trichaud (*),

����������� J. P. Paris (**).

Mapping Information onto 3D Virtual Worlds.

(*) Eurecom Institute, B.P. 193. Sophia Antipolis,

France.

(**)CNET

[3]������ P. Abel(*), P.

Gros(*), D. Loisel(*), J.P.

Paris (**)

Network management and virtual reality.

(*) Institut Eur�com, Multimedia Communications Dpt.

(**) CNET France T�l�com.