Du plaisir de l’immersion dans les environnements numériques Of pleasure of immersion in digital environments

L’image numérique artistique qui fait appel pour sa morphogenèse à des modèles de simulation de lois internes pour rendre compte de processus d’une réalité externe, permet l’émergence de comportements dynamiques dont l’invention est source de plaisir. En premier lieu pour le créateur qui leur donne en quelque sorte « vie ». Ensuite, pour le lecteur/acteur chez qui prend forme une « conscience immersive » au cours de son exploration interactive de cette image devenue « vivante », avec laquelle il va engager un véritable dialogue. À l’inverse de ce qui se passe dans les parcs d’attraction ou de loisirs, l’esprit tout autant que le corps est alors mobilisé. De cette rencontre naissent des plaisirs sensoriels fort éloignés de la simple distraction, de la passivité et de l’ivresse euphorique. La « conscience immersive » transporte phénoménologiquement l’interacteur dans la dimension d’une esthétique de « l’énaction » à la fois cognitive et sensorielle qui donne accès à des niveaux de conscience de plus en plus profonds vers le savoir et la connaissance.

The artistic digital picture which resorts, as for its morphogenesis, to simulation patterns of internal laws to convey external reality processes allows the emergence of dynamic behaviors, whose invention is a source of pleasure. Firstly, for the creator who makes them « alive ». Then, for the reader/player in whom an « immersive consciousness » arises during his interactive exploration of the living image he is going to get involved with. Contrarily to what happens in leisure and entertainment parks, the mind is summoned up as well as the body. This encounter engenders sensory pleasures far remote from mere distraction, passivity and euphoric drunkenness. The « immersive consciousness » phenomenologically carries the interactor into the dimension of « enaction » aesthetics, both cognitive and sensory, which gives access to deeper and deeper consciousness levels towards learning and knowledge.

1. Introduction

- Note de bas de page 1 :

-

« Plutôt que d’imiter les apparences, il s’agit d’en simuler les structures sous-jacentes, les processus internes qui les engendrent ». C’est là tout l’enjeu de la modélisation sous-tendue par des modèles « abstraits » logico-mathématiques que Edmond Couchot et Norbert Hillaire décrivent ainsi : « Ces innombrables modèles ont ceci de particulier qu’ils ne visent pas à représenter le réel sous son aspect phénoménal, mais à le reconstituer, à le synthétiser, à partir de lois internes et des processus qui le structurent et l’animent – bref à le simuler. Ce sont des modèles de simulation » Couchot et Hillaire (2003, 27).

Les recherches en arts, depuis une vingtaine d’années, ont montré qu’un des enjeux actuels de représentation dans les arts numériques porte sur une rupture dans le processus de création de formes qui ne cherche plus à rendre le réel dans ses apparences visibles, mais à le simuler de l’intérieur grâce à des modèles de simulation1. Les technologies de simulation étant des technologies immersives, une « conscience immersive » a pris forme. Au cours des siècles, bien avant l’apparition des technologies numériques, elle a évolué avec l’invention de dispositifs diversifiés qui ont tous en commun de modifier les données de l’expérience perceptive en plongeant le sujet au cœur des phénomènes. Que ce soit les modifications de constructions architecturales habitables, les dispositifs d’aménagement de la scène théâtrale, les dispositifs de projection cinématographique ou les dispositifs interactifs à écrans : consoles de jeu, moniteurs d’ordinateur, interfaces graphiques, ces « machines de vision » procurent des expériences sensorielles couplant selon des modalités diverses les corps avec les machines. Cependant, Francisco F. Varela nous l’a appris : dans une posture de réception immersive, l’esprit tout autant que le corps est mis en mouvement.

- Note de bas de page 2 :

-

Du type de la Géode à la cité des sciences et de l’industrie à Paris, écran géant hémisphérique utilisant la technologie Omnimax.

Dans certains dispositifs : les écrans géants2, le cinéma dynamique, les simulateurs de mouvements, l’Imax, le cinéma 3D, et autres dispositifs peuplant les parcs d’attraction et de loisirs, ou bien les écrans des consoles de jeu (mobiles ou non), l’immersion dans l’image est le plus souvent pure distraction et implique une évasion de la réalité par le jeu « pur ». Dans d’autres au contraire, l’immersion peut permettre l’accès à la connaissance et à des savoirs « savants ». Ce sont ces derniers qui font l’objet de notre réflexion.

- Note de bas de page 3 :

-

There is a widespread attitude that furnishes immersiveness with negative connotations: losing hold of reality, being pulled into the eye of the storm, or drowning “immersed” in the water. Members of moral majority groups see even watching television and the impact of media in general as immersive, producing passive and alienated subjects. (Il existe une attitude très répandue selon laquelle on prête à l’immersion des connotations négatives : perte de contrôle de la réalité, risque d’aspiration dans l’œil du cyclone, ou noyade. Les membres des ligues puritaines considèrent que même le fait de regarder la télévision et l’impact des medias en général relèvent de l’immersion qui fabrique des individus passifs et aliénés.) (Huhtamo 1995, 165).

En nous appuyant sur quelques exemples, nous nous interrogeons ici, sur les conditions qui facilitent pour le spectateur/interacteur l’accès à cette « conscience immersive » garante d’une expérience holistique, bien éloignée des sensations aussi agréables qu’éphémères produites par les trépidations des machines collectives du cinéma dynamique par exemple (Huhtamo 1995, 171). Ou bien par l’ivresse vertigineuse produite par les effets perceptifs visuels semblables aux séquences décrites par Errki Huhtamo (1995, 168-171) comme « phantom ride-like sequences », c’est-à-dire des séquences semblables à celles projetées par un genre de film particulier qu’il appelle : The phantom ride film qui consiste, à l’instar des « trains-fantômes » de notre enfance, en une projection filmée par une caméra fixée sur le wagon de tête d’un train. Ce genre d’expérience qui fait pénétrer le corps dans le monde de l’écran, Huhtamo l’associe à une perte de contrôle de la réalité et à une passivité subie dans la posture de réception3. Nous montrons qu’au contraire dans les environnements numériques développant chez le spectateur/interacteur une posture comportementale de « conscience immersive » la réception se trouve plus active, agie. Quel type de plaisir procure-t-elle alors ?

Quelles différences ou similitudes observer, par rapport à celle procurée par la mise en relation du corps avec des environnements non numériques (œuvres environnementales et participatives des années 1970, happenings, sculptures-machines ludiques de Tinguely) ?

En quoi la « plasticité virtuelle » propre aux environnements numériques génère-t-elle une « conscience immersive » spécifique induisant un plaisir d’immersion différent ?

Entre phase d’apprentissage et de familiarisation avec un monde inconnu et virtuosité dans la maîtrise des gestes quels sont les degrés de contrôle ou de liberté, de contraintes ou de plaisir dans la relation dialogique qui s’instaure ?

En quoi ce plaisir de l’immersion virtuelle relève-t-il de l’expérience esthétique dans le même temps où il la transforme ?

Et, tout d’abord existe-t-il du plaisir à créer de tels univers ?

2. Du plaisir de créer de nouvelles morphogenèses de l’image

Une des conditions d’avènement d’une « conscience immersive » chez le lecteur de l’image réside dans la manière dont celle-ci est fabriquée. Ce passage que nous constatons, de l’expression de l’extériorité des apparences dans les techniques figuratives relevant de l’optique, de la trace, de l’enregistrement (très fortement encore soumises au diktat de la mimesis), à la simulation des processus internes qui engendrent ces apparences, bouscule la nature de l’image et en modifie sa réception. C’est sans doute par le recours, pour sa morphogenèse, à ces structures algorithmiques sous-jacentes capables de faire émerger des formes quasi vivantes, avec lesquelles nous établissons de puissants liens d’empathie que l’image numérique des dispositifs artistiques prend sa distance d’avec la distraction pure. Car si la dimension « jouable » tend à devenir progressivement une caractéristique générale des œuvres numériques, celles-ci, cependant, ne peuvent prétendre appartenir au champ de l’art, si l’expérience esthétique qu’elles proposent se réduit à ce seul niveau de réception.

Pour tenter d’analyser le type de plaisir que peut procurer l’immersion dans les mondes simulés, commençons par dire un mot sur celui qui les fait. Le « maker », celui qui écrit les algorithmes, qui choisit les modèles logicaux-mathématiques calqués sur les sciences physiques, sociales ou du vivant, qui sculpte la matière informationnelle, seul ou bien souvent en coopération avec un artiste-concepteur ; son plaisir est de voir se transformer le langage codé en medias visuels, sonores ou littéraires qu’il peut, de plus, interconnecter entre eux selon des procédures hypermedia. Mais surtout, la jouissance devient démiurgique lorsque, porté par des modèles empruntés à l’intelligence ou à la vie artificielle, le monde produit devient créature virtuelle, capable d’interagir avec ses voisines et avec son environnement, douée d’une certaine forme d’autonomie. Isabelle Rieusset-Lemarié (1999) nous rappelle que pour Walter Benjamin le cinéma relève d’une « esthétique de la distraction », basée sur l’observation et la saisie des gestes machinaux dont l’homme est à peine conscient et qu’il accomplit dans la distraction, comme un automate. Cependant, nous dit-elle, tout n’est pas négatif dans la distraction qui est ce « mode de réception spécifique qu’a suscité l’environnement technique de la mécanisation industrielle. En effet, de cette distraction, le cinéma va faire non seulement un moyen « d’immunisation » contre les effets aliénants des multiples chocs auxquels est exposé le travailleur face à sa machine, mais aussi un moyen d’anticipation des nouvelles mutations à accomplir, pour que le développement de la technique ne s’arrête pas à cette phase aliénante où le maintient la logique tayloriste de la mécanisation industrielle. » (Rieusset-Lemarié, 1999, 33) Nous pensons que ces mutations ont été annoncées par la phénoménologie de Husserl et Merleau-Ponty qui interdisent qu’on pense le corps sur le modèle mécaniste ou fonctionnaliste de l’instrument, du réceptacle, de la matière inerte. Le corps phénoménologique est matière vivante en contact immédiat avec le monde, immergé dans le milieu dans lequel il baigne et duquel il est inséparable. De ce fait, la phénoménologie offre aux environnements numériques la possibilité d’être pensés comme dépassant le statut d’artefact machinique pour celui d’organisme vivant.

Pour l’artiste-concepteur, qu’il soit lui-même programmeur capable de créer les algorithmes adéquats pour les simulations, conjuguant ainsi une double compétence informatique et artistique ou qu’il soit avant tout un créateur de concepts, un porteur d’idée, un designer de mondes s’associant avec un développeur capable de parler à l’ordinateur, le plaisir est celui de créer, d’inventer, d’imaginer du « vivant ». Mais pour certains, le plaisir du créateur à investir des technologies numériques ne peut être vu que sur un mode diminué qualitativement par rapport au plaisir intuitif, voire instinctif, procuré par les techniques manuelles traditionnelles des Beaux-Arts (peinture, sculpture) pour lesquelles le résultat obtenu est conditionné par l’énergie et la maîtrise du geste et du corps. Combien de fois a été stigmatisée la pauvreté de l’expérience du créateur face à ses lignes de code ou décryptant le monde informationnel forcément hostile de l’interface de son logiciel de retouche d’images ou de modélisation 3D ?

C’est le moment ici, pour nous, d’introduire une différence entre le mot « technique » issu du grec « technè » qui, dans l’Antiquité avait exactement le même sens que le mot « art » et le mot « technologie » qui associe « technè » et « logos », art et discours, savoir-faire et langage. Pour Couchot et Hillaire le mot « technologie » correspond « à un changement d’état profond de la technique : le passage d’une activité empirique à une activité réglée par un raisonnement formalisé, sa subordination systématique à la science et à ses méthodes, au logos. » (Couchot et Hillaire, 2003, 16). Or, pour Joël de Rosnay (1995, 68), le langage, comme tout organisme vivant est soumis aux lois de l’évolution, de l’adaptation et de la transformation. « Il se complexifie dans un environnement de cerveaux communicants et se trouve soumis, comme les organismes vivants, aux lois de la sélection naturelle et de l’exclusion compétitive. », nous dit-il.

Le langage machinique des programmes, (surtout quand il emprunte aux modèles de la vie artificielle) n’échappe pas à la plasticité du vivant tout en participant au paradigme du codage de la pensée humaine, qui se trouve ainsi prolongée, transformée et augmentée par celui de l’information grâce à l’informatique. On peut alors aisément imaginer que contrairement à l’idée reçue qui veut qu’un savoir-faire langagier, informationnel, dématérialisé soit forcément pauvre, sans chair et peu sensuel, il procure au contraire pour celui qui le maîtrise un sentiment de puissance, joie et épanouissement proche de celui du chef d’orchestre ou du metteur en scène travaillant le matériau vivant des instrumentistes ou des acteurs au service de sa vision du spectacle. De plus, le créateur informaticien ou le plasticien numérique, ne travaille pas forcément seul face à son écran, mais, immergé lui-même dans la culture numérique qu’il contribue à faire advenir, il en pratique les usages et les règles, s’adonnant au plaisir de la co-création, du partage, de l’échange et de la confrontation.

Loin de l’archétype romantique du génie solitaire, l’artiste numérique est un communiquant généreux qui cherche le contact et délègue au public une bonne partie de ses prérogatives d’antan : organiser son point de vue sur les choses perçues, sa position (distance, vitesse, échelle), et traduire son rapport à la réalité réelle sont déléguées au spectateur/interacteur dans son rapport à la réalité virtuelle, dans les limites qu’il prévoit par son écriture et par les performances technologiques des interfaces utilisateur. Quand ces conditions sont réunies, il est aisé de comprendre que pour le lecteur de l’image interactive son implication est nécessaire. Son action est au centre du dispositif. Plongé au cœur de l’image, il est mis au « travail ». Mais un travail qui, loin des postures aliénantes et subies des divertissements éphémères, l’emmène vers une conscience active, immersive développant sa créativité. À propos de mon œuvre l’installation de Réalité Virtuelle « Centre-Lumière-Bleu » (1995), Annick Bureaud décrit la posture de réception du public en ces termes : « Le public n’est plus face à une représentation d’un objet ou de la nature mais dans l’action de (re)créer un environnement, sans cesse changeant et renouvelé, par son déplacement dans l’œuvre » (Bureaud 1998, 16). C’est donc aussi dans cette posture de délégation, dans cette attitude de pouvoir créatif partagé que le créateur puise joie et plaisir à donner.

3. Corps à l’œuvre et plaisir de l’action

Pour le récepteur de l’image devenu interacteur, qu’en est-il de cette nouvelle « responsabilité », comment vit-il cette invitation à « se mobiliser », que peut-il faire de ce nouvel empowerment ? La facilité le pousserait à se contenter de stimulations purement physiques qui le transportent momentanément loin de ses soucis, de ses préoccupations et de ses angoisses vers le rire et l’euphorie d’une évasion légère de sa condition humaine, semblable aux plaisirs procurés par l’alcool ou les drogues. La tentation est grande de se laisser alors délicieusement piéger par les industries du loisir et les foires du divertissement. Contre éblouissement éphémère, jouissance passive et ivresse vertigineuse procurées par les prouesses techniques des machines des parcs de loisirs, comment les environnements numériques interactifs, qui sollicitent mise en action et prise de conscience réussissent-ils à rivaliser ? Notons qu’en art, cette ouverture de l’œuvre à une présence du public qui s’y inclut de plus en plus activement, ne date pas de la mise à disposition de technologies numériques arrivées à maturité, mais les anticipe. Ainsi, les formes participatives des arts visuels, dès les années 1950, elles-mêmes annoncées par les avant-gardes du début du XXe siècle (Duchamp, les futuristes, le constructivisme, Dada) sont déjà des lieux de résistance au pouvoir unilatéral d’expression de l’artiste et mettent en place des environnements dans lesquels le corps du public, ses perceptions et ses actions font partie de l’œuvre. Celle-ci n’est plus un objet fermé mais un dispositif ouvert à son environnement naturel ou humain : performances, art cinétique, art de l’installation, land-art.

Figure 1. Yard, environnement de Allan Kaprow, 1961

- Note de bas de page 4 :

-

Anne-Marie Duguet définit ainsi le nouveau pouvoir de transformation du récepteur sur l’œuvre : « Le temps devient un élément actif dans une architecture dont un caractère premier est alors la malléabilité et qui est ainsi susceptible de se métamorphoser constamment selon les activités de ceux qui la pratiquent. » (Duguet 2002, 125).

À l’époque de Fluxus, liberté, plaisir, fête, le public découvre au contact des œuvres, toute une panoplie de sensations corporelles, en sautant allègrement, par exemple, dans un environnement constitué d’une montagne de pneus qu’il réarrange à volonté avec l’œuvre Yard de Allan Kaprow (1961). Ou bien, un peu plus tard, en « pratiquant » les structures gonflables et les architectures fluides de Jeffrey Shaw qu’il produit avec l’Event structure Research Group4. Cependant, déjà, si les recherches artistiques des années 1960 et 1970 auxquelles il faut ajouter l’art et les installations vidéo, par l’inclusion physique multisensorielle du public dans l’œuvre, introduisent du jeu, de l’action, voire du défoulement, elles ne se limitent pas à une agitation superficielle et vaine du corps. Si le spectateur y est engagé dans une activité physique, celle-ci le pousse à s’interroger sur l’expérience à vivre, sur les relations de son corps avec ses perceptions. Une réflexion et une véritable conscience immersive s’amorcent : la dimension interactive va accélérer ce déplacement radical d’un mode contemplatif vers des modalités opératoires mobilisant l’attention vers l’expérience de l’œuvre, vers les conditions de sa perception et vers l’avènement d’une expérience esthétique immersive qui donne accès au savoir et à la connaissance.

- Note de bas de page 5 :

-

Frank Popper analysera ce phénomène en écrivant « le concept de participation a cédé la place à celui d’interaction », (Popper 1993, 24).

- Note de bas de page 6 :

-

Voir : http://www.ciren.org/artifice/artifices_4/duguet.html

- Note de bas de page 7 :

-

« On accède aux environnements virtuels par le truchement de diverses prothèses, parfois encore fort encombrantes, qui assignent au corps la fonction d’interface. Voir devient alors une véritable performance physique. Il s’agit là d’une expérience perceptive particulière, à caractère composite elle aussi, où le corps se trouve simultanément mobilisé dans deux espaces-temps étrangers qui ne répondent pas aux mêmes lois physiques. » (Duguet 2002, 178-179).

- Note de bas de page 8 :

-

Voir à ce sujet : (Lavaud 2006, 206-217).

Les environnements numériques interactifs vont ajouter une dimension essentielle à l’avènement d’une conscience immersive : celle du couplage du corps avec une machine par le biais d’interfaces de type tangible et visuel et la médiation de programmes informatiques. De participative la relation devient interactive5 : sans les actions et l’investissement du spectateur rien n’advient et l’œuvre reste fœtale. C’est ce que nous dit Anne-Marie Duguet à propos de View Point (1975) de Jeffrey Shaw : » L’image n’est pas donnée, elle ne préexiste pas à son actualisation – ici sa perception – par le spectateur. Le voir est constitutif du vu »6. Cet engagement est à la fois travail et amusement, plaisir et déplaisir. Il requiert, en tout état de cause, un investissement physique performatif important de la part du spectateur7. La performance c’est lui qui la fait. Et c’est à la fois une de ses premières motivations mais aussi parfois la cause d’une certaine appréhension pour entrer en contact avec l’œuvre, l’aborder et finalement s’y investir. Immergé au cœur du processus, dans les environnements numériques temps réel que sont les installations interactives en réalité virtuelle par exemple, il voit immédiatement en retour les effets de ses actions. Cet état en quelque sorte narcissique de se voir agir dans l’œuvre, parce que son image est captée par des caméras-interfaces qui lui renvoient, dans une interactivité de type miroir son image et ses gestes, est un premier stade de plaisir procuré par cette « conscience immersive » des environnements numériques interactifs. L’interactivité « miroir » permet, en effet, de projeter dans le monde virtuel son propre double qu’on pilote afin qu’il agisse, dans une relation d’immédiateté et d’évidence qui nous réjouit. C’est ce qui se passe, par exemple, dans Autoportrait en mouvement de Jean-Baptiste Barrière (1998) ou encore Liquid Views (1992) de Monika Fleischmann et Wolfgang Strauss qui traite de cette façon le mythe de Narcisse revisité par les technologies interactives, en proposant au public de pencher son visage au-dessus d’un écran tactile posé sur une table et dans lequel il vient se refléter dans le mirage d’une eau de synthèse aux ondulations mouvantes. Nous verrons cependant que si la sensation de présence et d’action dans le monde virtuel est une des conditions nécessaires à la réalisation d’une conscience immersive, il est nécessaire, afin de pouvoir dépasser un degré d’immersion de type « Palais des Glaces », proche des plaisirs vécus dans les attractions traditionnelles des fêtes foraines, de quitter un mode miroir ou même réflexe de l’interactivité pour une interactivité où l’artefact ne réagit pas simplement mais où il répond8. Ce mouvement de retour au corps accentué par les technologies interactives marque alors nettement sa distance d’avec les techniques cinématographiques et les esthétiques qu’elles induisent, en substituant à la caractéristique mécanique de l’artefact sa dimension vivante.

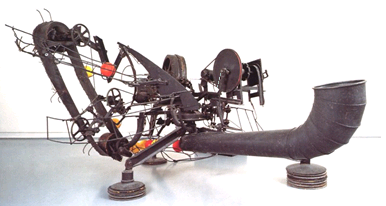

Deux œuvres me semblent emblématiques à cet égard de ces deux logiques opposées du mécanique et du vivant. Il s’agit des Rotozazas, ces sculptures-machines un peu folles créées par Jean Tinguely en 1967 et de l’œuvre intitulée Life Writer créée en 2006 par Laurent Mignonneau et Christa Sommerer. Basées sur un mécanisme qui fonctionne avec un moteur électrique, les Rotozazas, sculptures de métal peintes en noir lancent à intervalles réguliers des ballons rouges que les enfants s’empressent de leur renvoyer pour jouir du spectacle sans cesse réitéré de voir régulièrement le ballon rouge éjecté du réceptacle dans lequel il était venu se (re)poser. Activité éminemment ludique et participative qui reproduit symboliquement la dynamique de voir se reproduire à la même sollicitation la même réaction. La relation instaurée entre l’humain et la machine (sans intervention de programmes informatiques) est de l’ordre du réflexe et l’expérience sensorielle vécue d’un premier niveau de participation qui engage avant tout le corps.

Figure 2. Rotozazas, Jean Tinguely, 1967

Life Writer est une vieille machine à écrire sur laquelle le public est invité à frapper du texte qui apparaît, par projection vidéo, sur du papier qui se déroule un peu comme un parchemin blanc à la fois écran de projection et feuille imprimée. Mais là où, chez Tinguely, la machine prend des allures d’automate, certes sophistiquée et anticipatrice des pratiques interactives, chez Sommerer et Mignonneau la machine s’humanise et instaure de l’interactivité. Les lettres formant les mots saisis par le visiteur se transforment en autant de créatures artificielles dès lors que ce dernier actionne le retour chariot. Les caractères typographiques ont été ainsi convertis en des algorithmes génétiques qui déterminent les comportements des bestioles qui s’animent sur le papier.

Figure 3. Life Writer. C. Sommerer et L. Mignonneau, 2006

- Note de bas de page 9 :

-

Voir : Austin John Langshaw (1970) (Traduction par Gilles Lane de How to do things with Words: The William James Lectures delivered at Harvard University in 1955, Ed. Urmson, Oxford, 1962.

La forme, le nombre et les comportements des créatures sont en interaction directe avec la sémantique des mots tapés par l’interacteur et déterminent le moment où elles pourront se reproduire. Sommerer et Mignonneau détournant l’objet industriel destiné à standardiser l’écriture manuelle et personnalisée, proposent un univers qui ouvre l’accès à une vision du monde caractérisé par la plasticité du langage et des signes et à leur capacité à construire de l’action, voire à générer du vivant. À la répétabilité d’un plaisir mécanique automatisé, Life writer oppose une expérience immersive subtile d’« énonciation performative » qui donne accès pour l’interacteur à la mise en œuvre des théories des « actes de langage »9. Au-delà du seul jeu pur, très présent pourtant à un premier niveau de lecture que les enfants ne se lassent pas d’apprécier, l’œuvre propose d’autres niveaux d’expérimentation et de conscientisation qui, même s’ils ne sont pas formulés explicitement par l’interacteur qui ne s’exclame pas : « je fais des phrases performatives ! » sous-tendent néanmoins son expérience et mobilisent son esprit tout autant que son corps.

4. Une conscience immersive fondée sur le temps

Une des données fondamentales qui permet à une conscience immersive de prendre forme, de s’installer et de sortir d’une interactivité « gadget » productrice de sensations superficielles de l’ordre du « presse bouton », c’est le temps. Très souvent fondée sur des principes de spatialisation et de parcours, l’image devient un environnement dans lequel l’interacteur est convié à une l’expérience qui se vit dans la durée de l’exploration sensori-motrice. À condition, cependant et de façon un peu paradoxale, que l’immersion ne soit pas totale mais que l’interacteur, tout en étant confronté à d’autres lois, celles de l’environnement numérique, reste soumis aux contraintes qui régissent sa propre réalité. Pour Joseph Nechvatal, en effet, c’est la quête d’une immersion totale, celle permise par les casques de réalité virtuelle (Head Mounted Display), qui procure une déconnexion de l’environnement physique extérieur, entraînant le danger d’une déréalisation par un manque total de distance psychique entre le schéma corporel de celui qui s’immerge et l’environnement immersif bloquant ainsi toute possibilité de sentiment d’ancrage, de présence, d’appartenance et de conscience (Nechvatal, 1999, 18).

Figure 4. Legible City, installation de Réalité Virtuelle de Jeffrey Shaw, 1990

- Note de bas de page 10 :

-

La caméra Kinect qui permet la reconnaissance de mouvement et d’image est une interface destinée à la console de jeux vidéo Xbox 360 permettant de contrôler des jeux vidéo sans utiliser de manette et aussi à Microsoft Windows depuis septembre 2008.

Parmi les œuvres numériques qui proposent une conscience immersive fondée sur le principe du parcours dans un monde simulé, citons Legible City, œuvre historique de Jeffrey Shaw (1990) qui, par le plaisir de la déambulation sur un vélo (vrai vélo qui sert d’interface et dont le guidon peut se tourner pour pouvoir s’orienter dans les villes virtuelles projetées sur l’écran face à l’interacteur) offre à celui-ci un accès à des textes historiques tout au long de sa quête initiatique. Une autre installation est celle dont nous sommes nous-mêmes concepteur : il s’agit du Tableau scénique 2.0 (2011-2013) qui fait partie d’un projet plus vaste intitulé Matrice Active proposant des voyages picturaux interactifs au sein de tableaux numérisés devenus des « tableaux-systèmes dynamiques ». Procédant à une interprétation comportementale du tableau de Wassily Kandinsky Jaune-Rouge-Bleu modélisé en 3D, le projet propose une exploration globale et locale de l’espace de l’image, empruntant aux technologies de visualisation du cinéma, de la réalité virtuelle et des jeux vidéo. L’interacteur est convié à se mouvoir dans l’espace physique de la scénographie entraînant par ses déplacements des transformations de l’image du tableau virtuel devenu « vivant » projeté devant lui. Détournant les usages des systèmes de l’industrie du divertissement comme le capteur-caméra Kinect10, l’installation permet à l’interacteur, tout en éprouvant le plaisir ludique de l’interactivité, de plonger au cœur d’un « savoir perceptif » qu’ Henri Bergson a théorisé en ces termes : « De fait, j’observe que la dimension, la forme, la couleur même des objets extérieurs se modifient selon que mon corps s’en approche ou s’en éloigne… » (Bergson, 1985 15). Le temps devient dans ces « machines conceptuelles » pour reprendre le terme d’Anne-Marie Duguet un élément actif, irréductible à une consommation passive d’un passe-temps futile. Corrélée à un élargissement de la « conscience immersive » à mesure de l’exploration du tableau simulé, l’accès à des niveaux de conscience en profondeur s’installe selon des processus cognitifs progressifs qui nécessitent différentes phases.

Le premier palier à franchir pour l’interacteur est un temps d’apprentissage. Face à l’écran, il doit se familiariser avec la gestuelle qui lui est proposée pour agir. La maîtrise de ces quelques éléments de vocabulaire lui sont le sésame nécessaire pour pouvoir accéder à une deuxième phase celle de l’adaptation : posture de « calibration » (position des bras semblable à la lettre grecque PSI), posture de « pause-lecture » (bras en croix à l’horizontale) mettent le tableau en mouvement ou le fige. La posture « chaos » (bras levés) provoque la dispersion/désordre de tous les éléments qui composent le tableau et un geste de saisie/déplacement d’un élément par « aimantation » d’un pointeur brillant permet de déplacer l’élément dans l’espace simulé du tableau, provoquant une réaction des autres éléments qui lui sont proches. Un point précis dans l’espace de la scénographie réelle lui permettra de faire apparaître la position d’équilibre du tableau (celle arrêtée par Kandinsky).

Le temps de familiarisation peut s’avérer, chez certains, un temps de contrainte qui s’accompagne de déplaisir et de frustration. Le « matériau » résiste et ne comble pas leurs attentes. L’interacteur se sent soumis à une double contrainte : celle scénaristique imposée par les choix de conception et celle technologique du programme, des machines et des interfaces. Par exemple, le scénario artistique écrit à partir de l’interprétation spatiale et sémantique du tableau, a connecté les éléments du tableau virtuel selon des forces qui les attirent deux par deux ou des forces de type « ressort » qui les relient comme des élastiques plus ou moins raides. Ces modèles d’interaction sous-jacents, empruntés aux modèles des sciences physiques, invisibles pour l’interacteur mais présents, conditionnent des émergences de comportements qui peuvent être déroutants. Ce sont eux, pourtant, qui permettent de simuler du « vivant » par la dynamique qu’ils créent au sein du tableau devenu « système dynamique ». Et, une fois dépassés déceptions, résistances et effets de surprise par un procédé de réitération de ses gestes pour en voir les effets perceptifs, l’interacteur persévérant peut enfin jouir d’une expérience esthétique qui le confronte au plaisir de la rencontre avec un alter-ego, artefact doué d’une certaine forme d’autonomie avec lequel il peut engager une véritable relation dialogique.

Figure 5. Tableau scénique 2.0, installation de Réalité Virtuelle

de Sophie Lavaud, 2011-2013. Crédit photo : Bastien Mosur

Libéré de son angoisse du contrôle, il expérimente la combinatoire infinie des différents éléments de vocabulaire qu’il a sa disposition et jouit du spectacle lié à son corps en action. Corps phénoménologique vivant, offert, qui n’a plus rien d’un corps mécanique de la foire du Trône ou des jeux vidéos comme les First Person Shooter (FPS) simulant les tirs des industries de guerre. Entre sensualité et cognition, l’interacteur incorpore les théories et concepts de Kandinsky, de l’intérieur : « Là encore nous avons la possibilité de pénétrer dans l’œuvre, d’y devenir actifs et de vivre sa pulsation par tous nos sens. » nous a dit Kandinsky (1991, 16). En accord avec la pensée théorique du peintre qui voulait que le but général de la peinture, soit une compréhension des lois générales de l’univers, qui voulait aussi créer « l’œuvre vivante » et solliciter « la collaboration du spectateur », la fonction « expérientielle » de l’interactivité, la qualité heuristique de la relation immersive font de la scénographie un passage vers la connaissance, dans un état de conscience proche de l’« attention/vigilance » de Francisco J. Varela. Nous devons dépasser, pense Varela, cette « angoisse cartésienne » qui nous fait « nous agripper à un fondement extérieur sous la forme de l’idée d’un monde prédonné et indépendant » (Varela et al., 1993, 204). Alors que pour lui « (…) le monde et le sujet percevant se déterminent l’un l’autre » (Varela et al., 1993, 234) et que le processus de représentation ne reconstitue pas le monde perçu, il l’« énacte ». Nous sommes, dans le cas des scénographies interactives, non plus dans une esthétique de la distraction mais de l’énaction.

5. Conclusion

- Note de bas de page 11 :

-

Le stéréoscope est un dispositif optique immersif dans lequel deux images planes, superposées par la vision binoculaire, donnent l’impression d’une seule image en relief. Voir Huhtamo Erkki, in Penny Simon, op. cit., p. 160-161.

- Note de bas de page 12 :

-

Cf. la polysémie de sapere qui signifiait « avoir de la saveur » mais aussi « avoir du discernement, savoir, être sage ».

Ce rôle heuristique de l’interactivité, de par la vigilance haptique tout autant que ludique qu’elle réclame, rompt avec une conception de l’immersion-refuge qui semble avoir été celle de la bourgeoisie dans la seconde moitié du XIXe siècle, avec l’usage du stéréoscope, notamment11. Stimulant l’esprit tout autant que le corps, le plaisir de l’immersion dans l’image numérique interactive artistique – celle qui est l’objet de notre propos – loin d’être réductible à un divertissement détournant l’esprit de la connaissance, permet a contrario de retrouver le plaisir pris à la « saveur12 » du savoir. Elle repousse les limites d’une satisfaction primaire superficielle du corps seul, procurée, par exemple, par des systèmes collectifs, hybridant mécanique hydraulique, cinéma traditionnel et simulateur de vol, qui enferment le corps dans une machine et le bouge physiquement, comblant ainsi les désirs d’évasion et de fuite dans des plaisirs fugaces.

Deux postures de plaisir opposées se dessinent alors dans cette relation des corps accouplés aux images par les machines. À l’instar des hommes enchaînés dans l’allégorie de la caverne de Platon, un type de comportement conduit à la perte de contrôle de la réalité, assimilable à une posture de fuite conduisant à un état d’ignorance, d’aliénation et parfois d’addiction par réitération des mêmes causes de plaisir pour en éprouver toujours les mêmes effets, ce qui conduit le plus souvent à la nécessité de doses de plus en plus fortes d’adrénaline, de vertige, de secousses ou de drogues. Un autre type de comportement, induit par les dispositifs pensés et conçus consciemment pour des usages artistiques détournant les technologies des industries du jeu et du divertissement, amènent vers une conscience immersive et un dialogue constructif de sens et d’accès au plaisir de la connaissance.

- Note de bas de page 13 :

-

Joseph Nechvatal est un auteur qui établit nettement un lien entre esthétique immersive et sentiment du sacré. Nechvatal Joseph, op. cit.

L’immersion dans la durée permet de dépasser la seule fascination procurée par les prouesses technologiques pour une pénétration dans une dimension intérieure qui satisfait des besoins existentiels et durables13. Elle permet également de dépasser un niveau de conscience d’un corps machinique, asservi par la mécanique industrielle pour un corps vivant, expressif. Corps de plaisir qui donne accès à un fort sentiment de présence au monde, d’expression de soi et de jubilation. Il est à noter que le plaisir éprouvé dans l’expérience immersive interactive se vit selon deux modalités principales qui, le plus souvent s’éprouvent chronologiquement. Une première phase est éminemment ludique et permet un premier préliminaire pour faire connaissance avec l’univers proposé. Cette première approche pouvant se vivre « en solitaire » dans les dispositifs mono-utilisateurs mais de plus en plus souvent de façon partagée, collaborative et distribuée que ce soit en présence in situ directe ou en téléprésence. L’implication des corps devient alors spectacle des uns pour les autres entraînant rires et récréation collective. Une deuxième phase calme les ardeurs juvéniles et une conscience immersive fait place ouvrant à la profondeur et l’intériorité. Annick Bureaud résume ainsi la façon dont peut se résoudre le paradoxe d’une réception de l’œuvre qui se fait dans l’action, existant même en tant que « terrain de jeu », tout en permettant ce supplément d’âme caractéristique pour le critique Pierre Restany des œuvres d’art : « Centre-Lumière-Bleu invite à la méditation, à une action qui n’est pas seulement une agitation désordonnée, mais fondée sur une écoute de "l’extérieur" pour en trouver l’écho à l’intérieur de soi. » (Bureaud, 1998, 16).