Index

Mots-clés : accomplissement, amour vs possession, corps-objet vs corps-sujet, disponibilité, esthésique vs éthologique, goût de jouir vs goût de plaire, idéologies sémiotiques, impertinence, interactionnisme, plaisir, pratique vs utilisation, régimes du goût

Auteurs cités : Erving GOFFMAN, Algirdas J. GREIMAS, Claude LEVI-STRAUSS, Gianfranco MARRONE, Francesco MARSCIANI, Jean-Paul SARTRE

- Note de bas de page 1 :

-

i) Réflexion sur l’expression des opinions et des goûts en liaison avec l’idée de styles de vie ; publication de « Eux et nous : notes pour une approche sémiotique de l’altérité sociale » (in M.T. Fögen, Fremde der Gesellschaft, Francfort, 1991) puis de « Formes de l’altérité et styles de vie » (RS/SI, 1993), texte ensuite remanié in Présences de l’Autre (PUF, 1997). ii) A partir du travail précédent, mise au point d’un modèle articulant entre elles les « formes du goût », d’abord dans « Gosto se discute » (in J.L. Fiorin, O gosto da gente, o gosto das coisas, São Paulo, 1997 ; tr. it., Gusti e disgusti. Sociosemiotica del quotidiano, Turin, 2000) puis sous forme plus étendue dans « Le goût des gens, le goût des choses » (in Passions sans nom, PUF, 2004). iii) Remaniement d’ensemble et refonte du modèle dans une version d’abord parue en lithuanien (Baltos lankos, 2011) puis revue et publiée en français sous le titre Pour une sémiotique du goût (São Paulo, CPS, 2013). A quelques détails près et l’ajout d’une conclusion, ce dernier texte est celui réédité ici.

Note préliminaire. Si nous publions ou plutôt republions ici le texte qui suit, c’est parce que, bien qu’il fasse épisodiquement l’objet de commentaires, il est introuvable. Edité en 2013 sur papier et distribué confidentiellement par le Centre de recherches socio-sémiotiques de São Paulo (CPS), il est l’aboutissement d’une recherche menée en trois phases successives au long d’une vingtaine d’années1. A chaque étape, le modèle a été repensé. Sa version actuelle est présentée dans les sections 2.3 et 3 ci-dessous.

Introduction

La scène se passe à la caféteria, entre un cours et le suivant. Arrive un collègue qui se met à m’expliquer pourquoi, selon lui, les mesures que le recteur vient de prendre sont celles qui s’imposaient. Je ne suis pas du tout d’accord mais ne veux pas discuter. Par chance, il existe une formule toute prête pour qui préfère en pareil cas s’esquiver poliment : « Cher ami, chacun son point de vue ». Autrement dit, je ne partage pas votre opinion mais libre à vous de penser tout ce qu’il vous plaira. Du coup, le voilà qui change de sujet et entreprend de me parler de la petite « boîte » (de nuit) qu’il vient de découvrir et qu’il a « adorée » : « Une musique hyper trendy, un monde fou... » — exactement le genre d’endroit que je préfère éviter. De nouveau, à quoi bon discuter ? D’autant plus qu’il existe pour la circonstance une autre formule, aussi innocente et commode que la précédente : « Mon cher, chacun ses goûts... ». De gustibus non disputandum est...

Vraies ou fausses, ces formules constituent avant tout des ressources stratégiques précieuses dans la conversation. Bien que l’une ait trait à l’échange des opinions, l’autre à l’expression des goûts et que chacune réfère donc à un mode de manifestation distinct de la « subjectivité », ici de nature cognitive, là plus proche de l’ordre affectif, la même philosophie les inspire toutes les deux : en matière de goûts comme d’opinions, il paraît aujourd’hui normal que chacun fixe par soi-même ses préférences : il y va apparemment de notre identité. De fait, exprimer nos opinions ou nos goûts, ce n’est pas seulement indiquer aux autres, à des fins pratiques, comment nous classons et valorisons les objets qui se trouvent autour de nous. C’est aussi, c’est peut-être même d’abord nous identifier face à autrui, et le cas échéant face à nous-mêmes : c’est la manière la plus simple et la plus commune de nous dire qui nous sommes et de faire savoir ce que nous sommes.

Tout cela va de soi, dira-t-on. Pourtant, cela engage une conception bien particulière — et qui, elle, ne va pas de soi — non seulement du « goût » mais aussi des « sujets » qui sont censés « avoir » des goûts. Cela revient en effet à admettre implicitement que certaines dispositions fondamentales, à la fois idiosyncrétiques et stables dans le temps, formeraient au cœur de chaque individu un noyau absolument personnel, un système de goûts en tout point singulier qui se confondrait avec l’essence de la « subjectivité ». En fondant sur ce postulat l’idée de l’irréductibilité des goûts individuels, le discours du sens commun exclut d’emblée toute approche analytique des questions qui se posent en ce domaine. Or, en reprenant la réflexion sous un autre angle, il nous semble possible de dépasser ces limites. Sans tomber dans l’illusion positiviste de construire une « science » du goût, nous croyons possible de définir au moins les bases théoriques et méthodologiques d’une sémiotique du goût.

1. Principes d’une sémiotique du goût

Encore faut-il s’entendre sur ce que devrait être exactement l’objet d’une telle sémiotique car deux choses bien différentes, mais étroitement liées, se cachent sous le mot « goût ». La première, c’est ce que nous avons à l’esprit quand nous parlons du goût d’un vin, ou par exemple d’un baiser : c’est l’expérience du goût des choses. Traiter sémiotiquement du goût selon cette acception, ce serait rendre compte de certains effets de sens qui, éprouvés au contact des éléments du monde matériel qui nous entoure, ne peuvent dépendre que des rapports qui s’établissent entre les qualités sensibles immanentes à ces éléments et notre propre disposition à les saisir. Mais une autre question se pose en même temps. Elle concerne la reconnaissance des régimes possibles du goût des gens tel qu’il se manifeste à travers les pratiques sociales dont dépend la construction des sujets et de leur identité. Articuler ensemble ces deux faces complémentaires du goût, telle serait selon nous la tâche centrale d’une sémiotique en la matière. A cet égard, les principales positions existantes, tant philosophiques que sociologiques, sont connues. On peut les résumer brièvement.

A un extrême, on trouve le pur subjectivisme, c’est-à-dire cela même dont il vient d’être question : le « chacun ses goûts ». Selon cette perspective, rien n’expliquera ni ne justifiera jamais les jugements et préférences individuels car on considèrera qu’ils relèvent uniquement du sentiment personnel. C’est la position des tenants de l’ineffable : rien ne doit ni d’ailleurs ne peut rendre compte de ce fait moral absolu : « J’aime » (ou je n’aime pas) ce tableau, cette odeur, ce paysage, ce visage, ce chapeau, cette chanson, ou toute autre chose qui se présente à moi, dont je fais sensoriellement l’expérience et qui m’attire, me plaît, m’enchante, me ravit ou au contraire m’indiffère, me dérange, me répugne, me dégoûte…

A l’autre extrême, position intellectuellement noble mais qui devient rare, l’objectivisme radical. C’est dans la lignée de Platon que s’inscrit cette esthétique-là, dérivée de l’idée d’un Beau en soi. Renvoyant à l’existence de formes archétypiques transcendantales, parfaites par nature, le sentiment du beau dépend ici de la conformité de l’objet aux nombres d’or qui régissent la conformation même du réel. Dès lors, le plaisir esthétique ne peut naître que (mais aussi devrait invariablement découler) de la perception de formes universellement reconnaissables comme belles, parce que nécessaires. Par extension, tout objet, en fonction de la qualité de son organisation morphologique — de son équilibre, de sa complexité, de sa subtilité structurels —, a en lui-même une valeur déterminée, un « goût », bon ou mauvais.

Parallèlement, d’autres variantes de l’objectivisme, qui ne trouvent pas leur source dans la réflexion philosophique mais du côté des sciences empiriques ont cours aussi. Ainsi voit-on en particulier se développer aujourd’hui une approche neurobiologique du sens gustatif qui se fait fort d’expliquer nos préférences en termes de réponses physiologiquement conditionnées par les messages chimiques contenus dans les molécules des substances que nous ingérons et que savent décoder nos neurones sensoriels. Si nous aimons le thé ou le tabac, ce ne sera donc pas par goût (notion préscientifique) mais parce que nous avons tellement absorbé de théine ou de nicotine en buvant ou en fumant que ces produits sont devenus nécessaires à notre système nerveux. De ce point de vue, tous les objets de goût ont quelque chose des narcotiques et nous sommes tous pour ainsi dire des drogués puisqu’en croyant choisir ce que nous aimons, nous n’obéissons en fait qu’à des déterminismes tirant leur origine de la complicité entre la chimie des objets et les attentes de nos synapses.

Mais il faut relever aussi un troisième principe d’interprétation : l’option relativiste. Elle part du constat de la diversité des formes sociales du goût (des gens) dans le temps et dans l’espace. Selon cette perspective sociologisante, ou « culturaliste », les goûts ne sont ni arbitraires, comme chez les subjectivistes, ni nécessaires, comme chez les objectivistes : ils sont socio-culturellement déterminés, c’est-à-dire à la fois contingents et prévisibles. Malheureusement, cette option se révèle vite assez illusoire. A la formule banale : « à chaque individu ses goûts », elle ne fait qu’en substituer une autre, presque aussi triviale : « à chaque tribu les siens », quitte à y ajouter une certaine dose de déterminisme car il est entendu que chaque individu est supposé — qu’il le sache et qu’il le veuille ou non — se conformer aux goûts de la tribu. Dans ces conditions, encore une fois, de gustibus non disputandum est.

D’où l’intérêt d’explorer une dernière voie, plus conforme à l’épistémologie sémiotique. Il s’agit d’une position interactionniste : pour nous, le goût relève d’une problématique du sens, lui-même considéré comme effet d’une interaction. Vu sous cet angle, le goût que nous attribuons aux choses, pas plus que le sens que nous leur associons sur d’autres plans, n’existe a priori, ni dans l’âme des sujets dégustateurs (faute d’une subjectivité qui serait posée comme une substance) ni dans l’essence (physique ou métaphysique) des choses dégustées, ni dans les prédéterminations socio-culturelles des actes de dégustation qui mettent en relation les gens et les choses, le sujet et l’objet. Nous partons en revanche de l’hypothèse que le goût, en tant qu’effet de sens, se constitue cas par cas dans le procès même de construction réciproque de ce « sujet » et de cet « objet » à la faveur de leur rencontre en tant que partenaires interagissants. Le goût « des choses » n’est donc jamais ni « subjectif » ni « objectif », et il n’est pas non plus réductible à la contingence de quelques conventions propres à la culture « des gens » qu’on observe. Il se construit en acte, dans l’ajustement entre les qualités sensibles immanentes au monde-objet et la compétence sémio-esthésique des corps-sujets que la rencontre avec ces qualités met à l’épreuve. Si dans ces conditions le goût, ou plus précisément les effets de sens esthésiques (ou esthétiques) des objets ne sont jamais donnés d’avance, ils procèdent néanmoins d’éléments positifs, analysables au même titre que les autres types de dispositifs (par exemple textuels) générateurs de sens qui sont habituellement pris, en sémiotique, comme matière à décrire ou à modéliser sur la base des traits pertinents qui les articulent en tant que réalités signifiantes.

Un exemple aidera à préciser la spécificité de la problématique ainsi conçue. Cas devenu rare, Untel continue de fumer : pourquoi ? — Réponse subjectiviste : « Parce que ça lui plaît », et rien ne pourra être ajouté à ce constat platement tautologique. Réponse objectiviste : « Parce que la nicotine est devenue indispensable à son corps intoxiqué ». Réponse relativiste : « Parce que jadis tout le monde fumait et qu’il voulait avoir l’air comme tout le monde », ou bien « Parce que maintenant plus personne ne fume autour de lui et qu’il veut se distinguer de tout le monde ». Et finalement, réponse interactionniste : parce que l’acte même de fumer constitue pour lui l’expérience d’une manière spécifique d’être au monde et qu’à travers cette expérience, dans sa relation au tabac tandis qu’il le consume, le monde dans son ensemble prend goût en prenant un sens nouveau.

- Note de bas de page 2 :

-

Cf. J.-P. Sartre, L’Etre et le néant, Paris, Gallimard, 1947, IVe partie, chapitre II.

Cette dernière réponse est d’inspiration phénoménologique et plus précisément sartrienne. C’est en effet, à notre connaissance, dans L’Etre et le néant qu’on trouve la première interprétation sémiotique (avant la lettre — Sartre parle de « signification existentielle ») d’actes comme fumer, savourer (le salé ou au contraire le sucré), mais aussi du type caresser, skier, etc., qui, à des titres divers, engagent les goûts des sujets dans leur relation avec le monde sensible2. Analyser les conditions de ce genre d’interactions dynamiques observables entre deux corps — entre soma et physis (entre le corps et la matière, ou entre notre corps et les « corps », ceux dont parlent les physiciens ou les chimistes) ou soma contre soma (corps sentant contre corps senti) — et dégager les principes dont dépend l’émergence de leurs effets de sens, telle est, à terme, la visée que nous nous assignons. Notre objectif est par là de faire du goût un objet dont on puisse discuter rationnellement, qu’on puisse aussi faire partager, non seulement sur le mode de la contagion mais même par des voies discursives, bref dont on parvienne à construire des descriptions intelligibles.

2. Formes du goût

Mais repartons de la critique des présupposés subjectivistes propres au discours du sens commun. S’il y avait un principe explicatif unique, un système de goûts invariants à la base de chacun de nos comportements, alors, par définition, ce principe devrait permettre de rendre compte de l’ensemble de nos réactions face au monde sensible dans les situations les plus variées. Or, si nous regardons ce qui se passe autour de nous ou si nous tentons d’analyser nos propres jugements de goût, nous constatons que loin d’être toujours identiques à nous-mêmes, et donc prévisibles, nous ne cessons de nous étonner les uns les autres par nos incohérences.

2.1. L’inconstance nécessaire

En premier lieu, nous nous comportons dans beaucoup de circonstances comme si nous changions de système de valeurs à mesure que le temps passe. Nous vantons aujourd’hui ce que nous rejetions hier, et vice-versa. Plus étrange encore, outre cette inconstance syntagmatique, une certaine dose d’inconsistance paradigmatique nous semble normale : de même que nous nous reconnaissons partiellement différents de nous-mêmes selon les phases successives de la vie, nous ne sommes pas gênés de nous contredire en adhérant, d’une heure ou d’un contexte à l’autre, à des valeurs opposées entre elles, passant par exemple du goût pour le « strict » ou le « chic », en ville, à celui du « confortable » sinon du « débraillé » à domicile, comme si deux ou plusieurs moi cobabitaient en nous. Faut-il dans ces conditions admettre que la figure du sujet se dissout et que la notion même d’identité se vide de toute pertinence ?

Certainement pas, car de telles inconséquences, et en particulier une inconstance apparente, peuvent paradoxalement traduire non pas l’irrésolution mais une préoccupation sous-jacente tout à fait immuable. Ainsi, dans des milieux comme les nôtres, où les critères de jugement majoritairement admis pour décider de ce qui est esthétiquement satisfaisant, socialement prestigieux, idéologiquement correct, et même pragmatiquement bénéfique, changent à vive allure, la capacité de changer soi-même, au même rythme, aussi bien d’opinion par rapport à ce qu’on juge bien ou vrai que de goût relativement à ce qui est tenu pour joli ou bon constitue une aptitude indispensable pour qui veut se maintenir en conformité avec autrui. Savoir accompagner le mouvement et le montrer par l’adoption de conduites, au minimum verbales, qui fassent voir qu’on partage les mêmes principes d’évaluation que « tout le monde » autour de soi, voilà le moyen le plus élémentaire d’attester à la vue de tous (y compris de soi-même) qu’on appartient à sa communauté. De ce point de vue, plus un sujet se soumet à l’évolution ambiante, plus il se montre fidèle à lui-même : la suite de ses revirements reflète le souci qui le guide avant toute chose : rester en harmonie avec ses proches.

Même si ce raisonnement peut sembler un peu sophistique, il permet de concilier l’idée d’une continuité garantissant l’identité de la personne avec la reconnaissance du caractère fluctuant ou même contradictoire des comportements observables en surface. Mais en même temps, cette argumentation renvoie à quelque chose de plus fondamental. Elle présuppose l’existence de deux formes possibles de la quête du « bonheur » qui correspondent à deux tendances corrélatives du « goût » (des gens), aussi puissantes a priori l’une que l’autre et qui, selon les cas, pourront se combattre ou se combiner, déterminant autant de styles de vie distincts : d’un côté le goût de jouir — de jouir du monde, des choses, des autres gens —, de l’autre le goût de plaire — de plaire à l’autre, aux autres, d’être admis, reconnu, aimé, d’agréer à la « société » et par suite de s’y sentir à l’aise.

2.2. Le goût des plaisirs — le goût de plaire

- Note de bas de page 3 :

-

Cf. spécialement Rousseau, Les Confessions (Paris, Gallimard, Pléiade, 1947) « à mesure qu’elle perdait le goût des plaisirs du monde et de la jeunesse, elle le remplaçait par celui des secrets et des projets » (p. 200) ; ou : « les mondains (...) envient aux autres la jouissance des plaisirs simples dont eux-mêmes ont perdu le goût. Je l’avais ce goût, et je trouvais charmant de le satisfaire en sûreté de conscience » (p. 240) ; ou encore : « Ma fantaisie avait perdu de sa vivacité ; le goût du plaisir y était encore, mais la passion n’y était plus » (p. 256). Mais Diderot, Laclos, Crébillon ou, sur un autre registre, Sade, devraient aussi être cités.

Envisagé sous le premier angle, le « goût » s’analyse comme la propension à rechercher certains états euphoriques qui dépendent directement des qualités sensibles des objets avec lesquels nous entrons en relation. C’est l’acception conforme à la tradition du XVIIIe siècle, celle du « goût des plaisirs » comme on disait alors sans scrupule idéologique3. Il s’agit de ce que nous appelons aujourd’hui des expériences esthésiques, en désignant par là une classe d’interactions dans lesquelles la sensibilité du sujet — en tant que corps-sujet — se trouve mise à l’épreuve dans une confrontation avec la matérialité des choses ou avec la présence charnelle d’autrui. Entrent dans ce cadre des jouissances « profondes » et « enivrantes » censées permettre de s’éprouver soi-même de façon particulièrement intense — par exemple dans l’intimité de la volupté partagée —, mais aussi toutes sortes de plaisirs d’allure plus « innocente », tels ceux que peut procurer l’amour de la musique ou des autres arts, le goût des promenades ou de la bonne chère, ou encore la pratique d’une grande variété d’activités, sportives entre autres, dans lesquelles l’ajustement à la dynamique d’un partenaire en mouvement (qu’il soit humain ou non) conduit vers des formes d’euphorie liées à la motricité du corps propre et à sa maîtrise.

On le constate, cette énumération regroupe des plaisirs de nature hétérogène. Certains, tel celui que le mélomane recherche dans son rapport à la musique, relèvent sans ambiguïté de la dimension esthétique. D’autres mettent plutôt en jeu la dimension phorique, comme c’est le cas lorsque le plaisir que le sujet éprouve est de se laisser porter, tel Rousseau dans sa barque, bercé par les vagues sur le lac de Bienne, ou, toutes choses égales par ailleurs, tel l’amateur de vol à voile, de conduite automobile sportive, de yachting, d’équitation ou de ski, et bien sûr de danse, qui, eux aussi, se laissent sustenter — par l’air, l’eau, la neige ou le partenaire, ou simplement par la force d’inertie d’une machine —, tout en exerçant eux-mêmes, par la pesée et la dynamique de leur corps, un nécessaire contrôle sur les modalités de l’interaction en cours. Enfin, troisième cas, qui montre que l’alternative entre les deux dimensions précédentes est dépassable (au point que ce dernier cas pourrait être le plus général), on peut avoir affaire aussi à des plaisirs situés à mi-chemin entre le phorique et l’esthétique, ou qui les combinent, telle la délectation du gourmet, à la fois euphorie d’ordre proprioceptif et régal esthétique des yeux.

- Note de bas de page 4 :

-

Si, dans la culture française, le « goût des plaisirs » appartient au siècle de Rousseau, le « goût de plaire » renvoie, lui, à l’esprit du siècle précédent, de Molière à La Fontaine en passant par La Bruyère, madame de Sévigné et La Rochefoucauld, sans oublier, bien sûr, Racine : « La principale règle est de plaire et de toucher. Toutes les autres ne sont faites que pour parvenir à cette dernière » (Préface de Bérénice).

Toutefois, quelle que puisse être l’utilité de ces considérations du point de vue d’une théorie du plaisir, nous ne chercherons pas à les approfondir davantage car elles ne sont pas indispensables pour une sémiotique du goût. De fait, toute quête de plaisir, qu’elle se spécifie sur le mode esthétique ou sur le mode phorique, se place du côté de l’un et non de l’autre des pôles de l’alternative que nous avons posée plus haut : du côté du goût de jouir — de jouir des choses, ou des gens, en tant qu’êtres incarnés — par opposition au goût de plaire — de plaire aux autres, c’est-à-dire aux gens, cette fois en tant qu’êtres doués de jugement4. Mais il faut préciser sur quoi se fonde sémiotiquement cette distinction.

Nous avons affaire à au moins deux acteurs. L’un, S1, joue le rôle d’un sujet à partir du moment où il entre en relation avec certains objets de valeur que, par hypothèse, il apprécie et dont, peut-être, il jouit déjà. Mais en même temps, il sait bien que tandis qu’il est en train de profiter des plaisirs de la vie, il y a certainement, tout près de lui ou à distance, quelqu’un, un sujet S2, en train de l’observer et qui probablement, d’ici peu, le jugera. Autrement dit, tout en étant « sujet », S1 occupe syntaxiquement, du point de vue d’autrui (de S2), la place d’un objet susceptible d’être considéré lui-même comme plus ou moins « agréable ». Dans son rôle de sujet évaluateur, S2 reproduit donc, vis-à-vis de S1, le rapport même de sujet à objet que S1 entretient vis-à-vis des éléments dont il tire plaisir. Mais ce n’est pas tout. Car parmi ces éléments, ceux qui sont particulièrement « au goût » de S1 et dont il s’entoure le plus volontiers — les vêtements qu’il porte, les meubles ou les livres qu’il achète, le genre de boissons qu’il consomme, les personnes qu’il fréquente, etc. — contribuent tous ensemble à former de lui une certaine image, plaisante ou déplaisante, au regard de S2. Ainsi, la réponse à la question de savoir si S1 aura la satisfaction de plaire à S2 dépend en grande partie de ce dont S1 est enclin à jouir, c’est-à-dire de ses goûts en tant que système d’attractions et de répulsions objectivé dans la manière dont il sélectionne les composantes de son entourage. De ce point de vue, il y a, comme on dit en physique, une « supraconductivité » des goûts. Partagés ou non entre sujets, ils interviennent comme s’ils étaient l’équivalent de l’énergie qui, en circulant à l’intérieur de la matière, rapproche ou éloigne les corps les uns des autres.

C’est là seulement une métaphore, mais qui pourrait être fructueuse, surtout par rapport aux cas où, entre deux interlocuteurs, le goût de l’un, ou de l’autre, ou des deux, consiste à vouloir devenir, précisément, l’objet du goût de l’autre. On le sait, il arrive parfois que la seule chose qui soit en mesure de satisfaire un certain S1, la seule, dans les cas les plus extrêmes, qui puisse le convaincre que la vie mérite d’être vécue, consiste dans la manifestation du goût — de l’admiration ou de l’estime, de la sympathie ou de l’amour, ou encore du désir — éprouvé à son égard par un certain S2 : S1 ne saurait vivre s’il n’avait la certitude qu’il « plaît » à S2, et par conséquent n’agit que pour gagner sa faveur, ou pour ne pas la perdre. Doit-on alors considérer que pour ce sujet le goût de jouir se confond avec son goût de plaire ? Ou vice-versa ? Il nous faut examiner de plus près les catégories analytiques utilisées, et surtout la manière dont elles se combinent.

Pour cela, supposons que S1 soit une personne qui, de fait, plaise à S2, et que S2 le lui manifeste : caresses et jolis cadeaux, il ne lésine pas. Hélas, S1 reste insatisfaite. Certes, elle ne peut pas nier que ce qu’elle reçoit de S2 soit agréable et même parfois savoureux, esthésiquement. Mais il se trouve que ce n’est pas de cela qu’elle attend le bonheur ! Ce qu’elle aimerait, ce serait pouvoir déceler dans le comportement de S2 la preuve qu’il l’apprécie, comme elle aime à dire, de façon « désintéressée ». Et ce qui la chiffonne, c’est le soupçon que S2 ne la considère au fond que comme quelque chose d’agréable à posséder. Le diagnostic n’est pas difficile à établir : S1 est une personne que le rêve de plaire obsède comme un idéal mais qui a l’impression de n’être pour son partenaire qu’un objet de plaisir, ce qui s’accorde mal avec son programme personnel. Et elle n’a peut-être pas tort.

Car, en vraie sémioticienne qu’elle est (sans le savoir), elle comprend la situation de son partenaire. Elle sait que même lorsque c’est vers quelqu’un et non pas vers quelque chose qu’il dirige son attention dans le but d’en jouir, il lui faut choisir entre deux manières possibles de concevoir (et de rechercher) son plaisir. Elle sait que la plus gratifiante, pour lui comme pour elle, supposerait qu’il se sente en présence d’un partenaire avec lequel, moyennant un peu de disponibilité et d’attention, il pourrait interagir à égalité en vue d’un plaisir partagé. Mais elle sait aussi qu’au lieu de cela il peut choisir la voie de la facilité, c’est-à-dire — cas banal ! — se borner à convoiter la possession de l’autre. En pareil cas, elle, S1, perdrait inévitablement le statut d’un sujet pour devenir doublement objet : cessant d’être vue à proprement parler comme une « personne », elle deviendrait, sémantiquement, au regard de S2, un simple « objet » au sens courant du terme, c’est-à-dire une chose (agréable), tout en restant, en tant que telle, l’élément syntaxiquement visé, autrement dit l’« objet » de la relation. — Pourtant, cette confusion n’est pas inévitable. Rien n’empêche quiconque, placé en position S2, de reconnaître les attributs (sémantiques) d’un authentique acteur sujet dans l’actant objet (syntaxique) S1 qui l’attire ou, le cas échéant, de les lui conférer. De la part de S2, s’il est tant soit peu exigeant vis-à-vis de lui-même en matière de jouissances, une telle attitude peut même constituer une condition indispensable de son propre plaisir.

- Note de bas de page 5 :

-

M. Proust, Du côté de chez Swann, Paris, Gallimard (Pléiade), pp. 208-210.

- Note de bas de page 6 :

-

Fr. Marsciani, « Le goût et le Nouveau Monde », in E. Landowski (éd.), Sémiotique gourmande, Nouveaux Actes Sémiotiques, 55-56, 1998 (spécialement pp. 61-64).

Pour le montrer, considérons le cas où S1 serait véritablement une chose par laquelle S2 se laisserait séduire : un morceau de musique par exemple, ou un paysage. On se souvient à ce propos de la description, dans Du côté de chez Swann, de l’enchaînement stratégique des opérations qu’effectue la sonate de Vinteuil — dans le rôle de S1 — devant Swann, campé en S2, spécialement au moment où il commence à se laisser subjuguer par la « petite phrase »5. La « chose » agit ici comme le ferait le plus volontaire des êtres humains soucieux de plaire, et Swann s’y soumet sans réserve en concentrant sur elle sa plus vive attention. Pour ce qui est du paysage, autre exemple, on dispose d’une étude très convaincante de Francesco Marsciani sur la manière, là aussi proprement intersubjective et même, plus exactement, intersomatique, dont le Nouveau Monde (dans le rôle de S1) « s’impose » au narrateur de Tristes Tropiques (incarnant en l’occurrence S2) au moment où il s’approche, en bateau, des côtes du Brésil et fait face à leurs savantes stratégies de séduction6. Dans ces deux cas, pour atteindre à la plénitude du plaisir que peut lui procurer sa rencontre avec l’autre, il faut que le sujet qui écoute, ou qui regarde, soit disposé à prêter (sémantiquement) à l’objet (syntaxique) toutes les compétences (modales) d’un actant sujet qui serait animé par une intentionnalité. Alors, pour lui, la chose ne se différencie plus d’une personne, d’un Tu, qui, désireux d’émouvoir son interlocuteur et voulant se faire comprendre, serait en train de chercher le moyen le plus juste pour le conduire jusqu’au mystère du sens de sa présence.

2.3. Possession unilatérale versus accomplissement réciproque

De tout cela résulte la nécessité de distinguer nettement deux conceptions du « plaisir ». La première réduit le monde à des matières et à des corps à l’égard desquels le sujet se condamne lui-même à n’entretenir qu’un rapport unilatéral de possession. La seconde fonde la jouissance sur une relation de réciprocité interactionnelle (celle que nous venons de reconnaître dans les deux exemples ci-dessus).

- Note de bas de page 7 :

-

Sur les notions de jonction et d’union, cf. E. Landowski, « Socio-sémiotique » (et douze notions connexes), in D. Ablali et al. (éds.), Vocabulaire des études sémiotiques et sémiologiques, Paris, Champion, 2009.

Ce second régime, nous pouvons lui donner pour emblème le verbe aimer, ou « savourer » : savourer un paysage, aimer un morceau de musique, en laissant l’objet libre de déployer ses potentialités. La première condition pour accéder à cette forme de plaisir que nous plaçons du côté de l’amour par opposition à la possession (ou, plus techniquement, du côté de l’union par opposition à la « jonction »7) réside dans la disponibilité qui permet au sujet de saisir le monde comme un espace peuplé de présences qui demandent à faire sens, c’est-à-dire d’actants sujets. Peu importe que ces derniers se manifestent sous la forme actorielle de personnes ou de choses, car de même que les choses ne sont pas de simples corps, au sens de la physique — sans « âme » —, les gens ne sont pas non plus de purs sujets intelligibles, sans corps. Au contraire, les uns et les autres parlent le même langage complexe, où la saisie du sens est inséparable de l’écoute du sensible.

- Note de bas de page 8 :

-

Sur l’opposition entre utiliser et pratiquer, cf. E. Landowski, « Avoir prise, donner prise », Nouveaux Actes Sémiotiques, 112, 2009.

Un tel principe s’applique même aux choses les plus ordinaires : aux voitures par exemple. La manière usuelle — fonctionnelle — de conduire réduit le « véhicule » à une série de commandes nécessaires pour se déplacer (pour avancer, reculer, tourner, s’arrêter). Mais il y a aussi un art de piloter qui donne à la voiture sa chance de déployer le potentiel dynamique inhérent à sa conformation, à son poids, à sa cylindrée, à son hexis : en un mot, à tout son corps. Dans le premier cas, je possède ma voiture et l’utilise ; dans le second, je la pratique et je l’aime !8 Au lieu de tenir ses propriétés immanentes en lisière, j’ai à cœur de la laisser manifester sa puissance autant que sa souplesse, au risque qu’elle n’échappe peut-être un jour à mon contrôle… On voudrait que je lui demande seulement de me transporter — service unilatéral et pragmatique — mais notre rapport est d’un autre ordre : si la configuration de la route s’y prête (quelque relief, des courbes bien enchaînées), nous nous portons l’un l’autre phoriquement, et même euphoriquement. Un rapport d’ajustement réciproque développé à la faveur d’un peu d’adresse de part et d’autre nous appelle irrésistiblement l’un l’autre !

- Note de bas de page 9 :

-

L’Etre et le néant, op. cit., p. 645.

Plus généralement, le possesseur réduit le monde à un inventaire de possibilités correspondant limitativement à l’éventail de ses besoins et de ses capacités, de ses préférences ou de ses connaissances. L’amoureux prend au contraire le parti, et le risque, de mettre les éléments avec lesquels il interagit en condition de jouer aussi librement et aussi loin que possible de toutes leurs potentialités. Comme le dit Sartre à propos du skieur, cet amoureux de la neige, en la caressant de son corps en mouvement, il « lui fait rendre ce qu’elle peut rendre ». Par son glissement associé à la vitesse, il lui permet de « développer [ses] puissances »9. Dans cette confrontation, il accède non seulement au plaisir subjectif de s’accomplir lui-même moyennant l’accomplissement de l’autre — de la matière avec laquelle il interagit —, mais aussi au plaisir, plus objectif, d’appréhender en acte la « signification existentielle » (comme l’appelle Sartre) d’un mode spécifique d’être au monde, lié aux propriétés dynamiques immanentes à son partenaire, en l’espèce, la neige. En termes de connaissances, à la science dogmatique du possesseur qui pense savoir à l’avance et une fois pour toutes ce que sont les choses qu’il utilise, s’oppose la démarche heuristique de l’amoureux, prêt à découvrir en elles de nouvelles propriétés à mesure qu’il les pratique.

De ces observations, il ressort que la notion de « goût des plaisirs » est moins simple qu’il ne pouvait d’abord sembler. L’expression désigne une disposition générale qui peut se traduire de deux façons différentes en fonction à la fois du statut sémantique attribué à l’objet syntaxique du goût et du caractère, unilatéral ou réciproque, de la relation établie entre les actants, les deux critères s’impliquant d’ailleurs l’un l’autre. Si l’objet de plaisir est posé comme une chose à posséder, c’est-à-dire comme un actant privé d’autonomie, assigné exclusivement à remplir une fonction prédéterminée, la relation ne peut alors être qu’unilatérale : le possesseur jouit de l’objet en ne cherchant que ce qu’il y a lui-même placé, sans se soucier de savoir si le traitement qu’il impose à l’autre lui permet de s’accomplir d’une quelconque manière. A l’inverse, si le même objet syntaxique est reconnu, ou en tout cas traité comme un sujet, alors la condition du plaisir de chacun des partenaires réside dans l’accomplissement de l’autre. Du posséder, rapport unilatéral, on passe ainsi à l’aimer, relation réciproque.

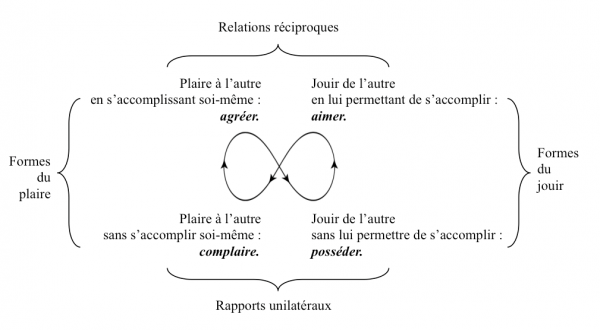

Symétriquement, à partir des mêmes critères de distinction, deux formes bien différentes du plaire sont à envisager : « plaire », ce peut être — dans le meilleur des cas — agréer à autrui parce que la manière dont on cherche soi-même à se réaliser est « au goût » de l’autre et de ce fait non seulement reçoit son approbation mais permet même, de sa part, une coopération active ; ou bien, si tel n’est pas le cas, plutôt que de plaire à proprement parler, il s’agira tout au plus de complaire à un partenaire dont on cherchera à satisfaire les attentes, à flatter les goûts en renonçant, en tant que de besoin, à se réaliser soi-même suivant ses propres préférences. D’où le schéma général suivant :

3. Politiques du goût

- Note de bas de page 10 :

-

I. Calvino, Palomar, Turin, Einaudi, 1983, trad. Paris, Seuil, 1985. A.J. Greimas, « Le guizzo », De l’Imperfection, Périgueux, Fanlac, 1987.

S’il nous est apparu conceptuellement nécessaire de distinguer tout d’abord ces deux principes du goût que sont, d’un côté, celui de jouir, de l’autre, celui de plaire, et ensuite, à l’intérieur de chacun d’eux, deux formes distinctes, on devine que dans l’expérience de tous les jours les choses seront probablement moins schématiques. Pour nous aider à formuler quelques-unes des questions que ce modèle élémentaire laisse en suspens, nous partirons d’un bref examen de l’analyse que Greimas a proposée, dans De l’Imperfection, d’un cas exemplaire d’intrication entre plusieurs des éléments ici en jeu. Il s’agit des conditions dans lesquelles le héros d’un récit de Calvino, Palomar, éprouve soudain, à la vue d’une femme allongée torse nu sur une plage, le sentiment d’une suspension du temps — arrêt du souffle et impression d’être « absorbé par l’objet »10.

3.1. Entre esthésie et éthologie

Bien que Greimas insiste surtout sur le caractère hallucinatoire, « surréel », de la « vision » qui s’impose à Palomar, il relève aussi la présence d’un élément complémentaire, lui tout à fait réel. Cet élément peut sembler étranger à l’effet de sens esthésique de la rencontre, et pourtant c’est lui qui le conditionne : il s’agit du fait que sur une plage, des seins, même volontairement découverts, ne sont pas des objets à regarder. Prendre son plaisir à y fixer les yeux avec insistance est « de mauvais goût ». A tel point que la jeune femme, importunée par l’indiscrétion de Palomar, se lève et s’en va. Comme le note Greimas, si l’objet visé se présentait comme une « chose agréable », il posait en même temps quelques « problèmes de morale sociale » et ne pouvait manquer de provoquer certaines réactions « d’ordre éthique ». Or ce n’est pas là un cas d’exception. D’une manière bien plus générale (et contrairement à ce qui est souvent suggéré en sémiotique), aucune expérience esthésique n’a lieu dans un espace-temps détaché du reste de la vie. Même vécue comme un « éblouissement » (c’est le terme retenu par Greimas), toute rencontre de ce genre prend son sens, et son goût, en relation avec des éléments à caractère contextuel qui relèvent de ce que nous appellerons la dimension éthologique de notre être au monde. Nous désignons par là tout ce qui est de l’ordre du contrat entre les sujets, par opposition aux rapports de contact matériel et sensible, c’est-à-dire esthésique, entre les corps.

La petite mésaventure de Palomar, et de sa victime, montre clairement l’interdépendance de ces deux dimensions. Point n’est besoin en effet d’entrer dans les détails pour justifier l’intuition qu’un simple changement concernant le contexte spatial de la scène (l’intérieur d’une chambre au lieu d’une plage) ou son cadre temporel (la fin d’une conversation au lieu du début d’une rencontre fortuite), en modifiant la signification éthologique de la conjonction optique réalisée, aurait suffi pour transformer ses effets de sens esthésiques. Ne se présentant plus comme une chose défendue, ces seins exposés auraient cessé de servir de prétexte à une jouissance voyeuriste (et possessive) et seraient devenus une invite à les « savourer » (amoureusement), adresée à un admirateur autorisé. Du même coup, de la part de Palomar (S2), le fait d’en jouir aurait cessé de s’opposer à la possibilité de plaire (à S1) et en serait même probablement devenu un motif.

Autrement dit, le plaisir éprouvé devant une « chose agréable » change de signification en fonction de ce qu’on pourrait appeler le statut civil (social, contractuel, bref éthologique) de l’objet visé. Car ce qui est en jeu à travers cet objet, c’est en fait la nature de la relation entre un premier sujet — celui qui se propose d’en tirer plaisir — et un second, celui qui, évidemment, demande à être reconnu derrière la figure objectale et somatique qu’il donne à voir. Le corps a en effet cette ambivalence : objet, il invite au contact esthésique — au regard ou au toucher —, mais comme il est en même temps le corps d’un sujet, la signification de sa mise en contact (même seulement visuel) avec un autre corps dépend du type de contrat implicite qui régit éthologiquement les relations entre le touchant et le touché en tant que personnes. C’est dire que du point de vue méthodologique, l’analyse esthésique (la sémiotique du sensible) n’est pas séparable de l’analyse narrative, qui permet précisément, entre autres choses, de dégager les principes d’une grammaire (actantielle et modale) de la civilité.

- Note de bas de page 11 :

-

Du moins dans les régions privilégiées du monde où les progrès du féminisme n’ont pas encore abouti à rendre toute galanterie passible de poursuites judiciaires.

Ces ambivalences qui contribuent au charme de la vie11 se transforment, sur le plan théorique, en complexités conceptuelles et amènent à poser la question d’une politique des goûts. Si on admet que toute politique est affaire de choix, qu’est-ce que choisir dans le domaine qui nous occupe ? Dans les situations quotidiennes où l’option est ouverte entre deux ou plusieurs possibilités, chacun, comme on dit, « choisit » ce qui lui fait plaisir. L’un apprécie le charme des accidents esthésiques au bord de la mer, tel autre préfère les colloques à huis clos, sur rendez-vous dûment contractés, donc sans risques (judiciaires). Cependant, avant de manifester sa prédilection pour tel ou tel objet ou programme particulier, il faut qu’à un moment donné chacun se soit choisi, existentiellement, lui-même à travers l’adoption de principes de sélection à caractère général qui reconduisent à l’articulation entre l’éthologique et l’esthésique. En effet, comment préférer ceci ou cela si on n’a pas préalablement fixé les critères de ce choix ? On est ainsi amené à postuler un plan originaire où ce qui est en jeu est de l’ordre du méta-choix (ou des « méta-valeurs »). Il s’agit, pour le sujet, d’arrêter certaines déterminations premières, relatives au régime du goût qui sera tendanciellement le sien.

Or à cet égard les options possibles paraissent se ramener aux termes d’une alternative élémentaire. D’un côté, pour savoir ce qu’il veut, tout sujet peut se fier à l’évidence de son propre sentir, tant en présence des qualités sensibles du monde extérieur que proprioceptivement, à travers l’appréhension de son propre corps. Ou bien il peut s’en remettre à l’écoute de l’Autre, à ce que lui disent les usages, les normes, les opinions, les goûts en vigueur autour de lui. Au lieu de chercher par soi-même et en soi-même quels sont les objets de son désir, il délègue alors à l’ethos la tâche de les lui désigner et, pour reconnaître ce qu’il « aime », s’en tient à la définition que le milieu ambiant lui donne de son identité. Ainsi, au pari sur la positivité de l’aperception réflexive de son propre être-au-monde s’oppose le méta-choix de l’être-avec-l’autre, par et pour l’autre. Telles sont les deux options susceptibles de fonder la valeur des valeurs. Chacune implique un régime distinct en matière de goûts.

La première suppose un sujet prêt à reconnaître dans les éléments de tous ordres qu’il côtoie une présence et une consistance à même de s’imposer. Car pour se fier au goût éprouvé dans l’expérience plutôt qu’à « l’opinion », au goût convenu, il faut considérer que le monde est fait de réalités dotées de qualités sensibles et de compétences interactionnelles dont les effets esthésiques méritent d’être découverts en se mettant soi-même à l’épreuve de leurs pouvoirs. En ce cas, c’est à travers la recherche et l’expérimentation des saveurs du monde dans leur plus grande diversité que le sujet tentera de s’accomplir. L’autre option tend au contraire à désensibiliser le réel en même temps qu’elle déréalise le sensible, comme si la substance des objets et des corps se dissolvait. Effectivement, choisir la référence à l’ethos implique de la part du sujet que par principe il dénie aux choses mêmes le droit (sinon le pouvoir) de lui imposer les motifs de ses plaisirs et de ses déplaisirs.

Alors, entre esthesis et ethos, que privilégier ? A la vérité, on pourrait trouver d’aussi bonnes raisons pour plaider en faveur de l’un que de l’autre régime. Mais faut-il vraiment trancher ?

3.2. Apollon et Dionysos

Bien qu’on imagine difficilement un calculateur qui, croyant préférer l’un des termes de l’alternative, déciderait un beau jour de s’y tenir en oubliant l’autre une fois pour toutes, on constate que la vie nous fait elle-même, tendanciellement, choisir.

Compte tenu de la diversité des domaines d’activité et des circonstances, chacun tend en effet à se sentir mieux à l’aise tantôt dans la position, au moins rêvée, d’un Apollon-sur-qui-convergeraient-tous-les-regards, et qui plairait à tous (pour sa perfection supposée), tantôt dans celle d’un Dionysos-regardant-avidement-le-monde, à la recherche d’occasions d’en jouir (malgré ses imperfections). Pour incliner vers l’un ou l’autre de ces fantasmes et tendre à s’y conformer sur le plan des pratiques, il n’est pas nécessaire de prendre formellement parti. Si choix, ou plus exactement méta-choix il y a, il s’agit d’options qui se prennent pour ainsi dire d’elles-mêmes, bien davantage qu’elles ne sont délibérément prises. C’est en ce sens très nuancé qu’on peut dire que le sujet « choisit », et d’abord qu’il se choisit à travers la manière dont jour après jour il se réalise. Pour cette raison même, les choix de ce type ne se constatent qu’a posteriori : ils permettent de comprendre des comportements ou des attitudes plutôt qu’ils ne les déterminent à l’avance.

Néanmoins, en optant, au moins en certains domaines, soit pour « être Apollon » soit pour « être Dionysos », le sujet fixe le type de positivité qui, pour lui, fondera la valeur et en particulier le goût des objets considérés un à un. Dans le premier cas, les qualifications modales et notamment déontiques que l’ethos associe aux objets leur donneront à ses yeux leur goût de « choses permises », recommandées, obligatoires ou au contraire proscrites. Dans le second, ce sont par contre leur qualités esthésico-esthétiques immanentes qu’il recherchera en s’y confrontant. Si, en droit, ces deux perspectives ne s’excluent pas mutuellement, elles se révèlent souvent incompatibles en pratique. Un livre, par exemple, pourra être au goût du sujet, soit éthologiquement, parce que c’est celui qu’il « faut lire » (il vient d’obtenir un prix et tout le monde en parle), soit esthésiquement, parce qu’il s’agit d’un texte savoureux, délectable bien qu’il n’ait pas spécialement bonne réputation. De même à propos du costume qu’on décidera d’acheter soit parce que le vendeur assure qu’il est de bon goût ou que la mode en fait un must, soit parce qu’en l’essayant on s’est senti immédiatement à l’aise. Et les arguments d’ordre éthologique qui peuvent emporter la décision du client du premier type, acheteur apollinien, ne convaincront jamais celui du type dionysiaque. Ni inversement.

- Note de bas de page 12 :

-

« Formes de l’altérité et styles de vie », Présences de l’autre, Paris, PUF, 1997, ch. 2.

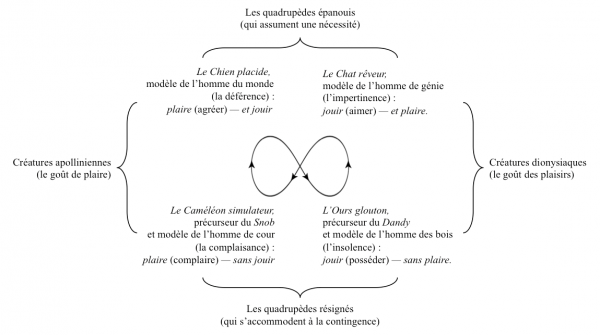

Mais ces deux acheteurs ne représentent qu’une paire de figures antithétiques que nous imaginons pour illustrer les pôles extrêmes de la catégorie générale ici mise en œuvre. En recourant à la terminologie figurative qui nous a déjà servi dans un travail précédent, on peut dire du premier qu’il est typiquement un Caméléon12. Pour rester dans le ton plutôt que de choquer son entourage en en différant, il est prêt (comme ce reptile aux remarquables talents de simulateur dont la couleur change en fonction de celle du lieu où il se trouve) à changer de couleur chaque fois qu’il le faut, même lorsque celle momentanément à la mode n’est pas celle qu’il préfère. Par contre, le second acheteur, qui, inversement, ne cherche que ses aises et son confort même si cela doit lui valoir la réprobation des gens comme il faut, est, lui, typiquement un Ours. Tandis que l’un, pour plaire, se prive de jouir de ce qu’il apprécie, l’autre, pour en jouir, se passe de plaire.

Pourtant, au lieu de devoir se résigner à ne connaître ainsi, chacun, si on peut dire, au maximum qu’une moitié des charmes de la vie, ils souhaiteraient certainement tous les deux les conjuguer : plaire et jouir — se faire bien voir en achetant le livre ou le costume à la mode, et de surcroît trouver ensuite plaisir à le lire ou à le porter — ou, mieux encore, jouir, et de plus, en jouissant, et par la manière même de jouir, plaire. Ce serait l’idéal ! Ce serait même le bonheur parfait... ce qui revient à dire qu’il ne peut s’agir que d’un vain rêve, d’un espoir tout à fait chimérique. Du moins est-ce ce que nous avions cru dans un premier temps, à l’occasion de ce travail que nous venons de citer.

Certes, le modèle que nous avions alors construit n’interdisait ni au Caméléon ni à l’Ours de dépasser — un tout petit peu — leur sort de quadrupèdes résignés. Nous avions en effet prévu que le premier puisse se métamorphoser en Snob, c’est-à-dire devenir quelqu’un qui au lieu de peiner indéfiniment à se conformer aux préférences des autres (par crainte qu’ils ne l’excluent) finirait, à force de faire semblant de partager leurs goûts, par les partager pour de bon et donc par y trouver certaines satisfactions, tels les invités de madame Verdurin une fois devenus de vrais Verdurins. Et nous admettions aussi que l’Ours, au lieu de devoir éternellement s’accommoder de ne pas plaire, puisse se transformer en Dandy, c’est-à-dire en un bipède plutôt satisfait de lui-même car capable (comme Diogène et ses lointains descendants, les punks d’aujourd’hui) de tirer un véritable plaisir du fait même de déranger, de choquer, de scandaliser, en un mot, de déplaire. Mais cela n’était tout de même pas suffisant pour en faire vraiment ce qu’on pourrait appeler des Quadrupèdes épanouis.

Or nous avons découvert depuis lors qu’il en existe, et même tout près de nous car ce sont à la vérité deux de nos amis les plus proches : d’un côté le Chien placide, fidèle et déférent, de l’autre le Chat rêveur, impertinent et voluptueux. Le premier appartient à la même famille que le Caméléon et le Snob : lui aussi est un apollinien. Mais il l’est en toute innocence et en toute ingénuité : de sa part, aucun calcul derrière le pur plaisir de plaire, et aucun effort pour y parvenir. Ce qui explique qu’il s’en trouve pleinement comblé. Quant au second, c’est à l’évidence un dionysiaque, comme l’Ours et le Dandy. Mais un dionysiaque qui, contrairement à eux deux, sait trouver dans son rapport même à l’objet de ses plaisirs matière à s’accomplir sans restriction (on verra bientôt pourquoi et comment). D’où la place de choix que nous leur donnons à l’un et l’autre dans le diagramme ci-dessous, version remaniée et complétée de celui auquel nous nous étions arrêté il y a quelques années mais où manquaient ces deux figures essentielles.

- Note de bas de page 13 :

-

Pour la définition sémiotique de ces notions et l’explicitation de leur rapports, cf. E. Landowski, « Arringa per l’impertinenza », in G. Ceriani et al., Impertinenze, Milan, Et al, 2010 ; « Plaidoyer pour l’impertinence », Actes Sémiotiques, 116, 2013.

La présente construction n’invalide donc pas l’ancienne. Au contraire, elle l’intègre dans une modélisation plus large. Mettant en œuvre les articulations conceptuelles auxquelles nous étions arrivé plus haut (§ 2.3), elle fait ressortir des types qui s’interdéfinissent à la fois par leurs attitudes ou leurs stratégies respectives (la déférence, la complaisance, etc.13) et par leurs positions le long d’un parcours qui permet de passer de n’importe lequel d’entre eux au suivant (selon l’orientation des flèches de la spirale centrale). De fait, pour chacun de ces animaux, des métamorphoses sont toujours possibles. Heureusement, car qui voudrait rester éternellement Caméléon, Chien ou même Ours ?

3.3. Contingences et nécessités

- Note de bas de page 14 :

-

E. Goffman, « L’ordre interactionnel », Les moments et leurs hommes, trad. Paris, Seuil, 1988, p. 202.

Dans ce « zoo interactionnel », comme aurait dit Erving Goffman14, ce qui nous paraîtrait maintenant le plus utile serait de bien comprendre sur quoi se fonde la félicité des quadrupèdes épanouis, et de savoir à quelles conditions des bipèdes de notre genre pourraient éventuellement y accéder eux aussi.

Pour cela, mieux vaut toutefois repartir du cas des bêtes résignées car leur situation ressemble tellement à la nôtre qu’elle ne présente aucune difficulté de compréhension. Quid, d’abord, du Caméléon, près de son marécage ? S’il ne se trouvait pas, par malchance, entouré de terribles crocodiles auxquels il lui faut s’efforcer de plaire sous peine d’être impitoyablement éliminé, il n’en serait pas réduit à faire servilement mine d’adhérer à leurs valeurs. Quant à l’Ours, il suffirait qu’il ait des voisins un peu moins intolérants pour qu’il n’ait plus à pâtir de la réputation épouvantable qu’ils lui font et pour qu’il puisse s’adonner mieux qu’à la sauvette à ces plaisirs qui sont les siens — à l’occasion croquer une brebis, de temps à autre allumer sa pipe (car de nature l’Ours est fumeur, on le sait) —, plaisirs qu’on s’acharne comme par principe à lui interdire les uns après les autres. C’est dire que si le monde était mieux fait — et on voit que sur le modeste plan du vivre-ensemble cela ne tiendrait qu’à peu de choses étant donné qu’un entourage mieux intentionné serait parfaitement concevable et possible —, ils pourraient alors l’un et l’autre vivre à leur guise et selon leurs goûts. Or, c’est pour des raisons tout à fait analogues, donc non moins contingentes, qu’il nous faut nous aussi nous résigner soit à jouer les courtisans, les « hommes de cour », les caméléons pour vivre socialement à peu près en paix, soit à passer pour des sauvages, des « hommes des bois », des ours pour peu que nous nous laissions aller à être nous-mêmes. — Par quel miracle le Chien et le Chat échappent-ils à ce triste sort ? Cela ne peut pas tenir à ce que pour eux le monde serait mieux fait car il est clair que nous vivons tous dans le même monde. Le moyen qu’ils trouvent pour s’évader de la contingence ne peut par conséquent venir que d’eux-mêmes.

Voyons pour commencer ce qu’il en est du Chien, de l’honnête chien, du chien placide, soumis et content de l’être. De lui, on dit qu’il est fidèle. Et en effet, il l’est — non pas par calcul mais parce qu’il est chien et que le chien est fidèle. Il en va de même pour toutes ses autres qualités, tout ce que nous aimons en lui : toujours de bonne humeur et bien intentionné, c’est sa constitution même qui le veut. Certes, ses bonnes manières de chien « bien élevé », il a fallu pour une part les lui inculquer par un dressage. Mais il était tout disposé à les apprendre (ce qu’on ne saurait dire du Chat !) et, les ayant apprises, il les observe avec tant de zèle qu’on voit que c’est pour lui le moyen même de s’auto-accomplir. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’il fasse pointilleusement tout ce qu’on attend de lui comme s’il partageait sciemment les valeurs de son maître, et bien sûr aussi ses goûts (sinon pourquoi se régalerait-il à tel point non seulement de ce qu’on lui prépare mais même de ce qu’à table son maître tire pour lui de son assiette ?) A travers tant de bonnes dispositions, tant de manifestations d’attachement et de déférence, c’est ni plus ni moins son statut existentiel — de chien — qu’il assume euphoriquement en se réalisant comme tel. Pour lui, l’être et le devoir être ne font strictement qu’un. C’est pourquoi, en faisant ce qui lui plaît, il plaît. — Nécessairement, puisque ce qu’il aime, c’est exactement ce qu’autour de lui on aime qu’il aime. Voilà le secret de son épanouissement.

Le monde humain, certes, n’est pas réductible à l’univers canin. Pourtant, en cherchant un peu, on y trouve certaines figures qui de par leur structure donnent l’impression d’en avoir été tirées. Un Homme du monde, par exemple, est homme du monde sans y prendre garde, à peu près comme le chien est fidèle. Comme lui, il trouve la source de tous ses plaisirs dans cela même que son entourage tient pour délectable. Contrairement au Snob et au Caméléon, pour paraître dans le ton, il n’a par dans ces conditions à faire aucun effort ni à se priver de rien. Et pour lui, comme pour le Chien, acquérir dès l’âge tendre les bonnes manières n’a consisté qu’à actualiser ce que de naissance il possédait virtuellement déjà. Par suite, agir en homme du monde et « de bon goût », c’est à ses yeux se comporter d’une façon qui « va de soi », c’est faire « comme tout le monde » dans son monde, c’est-à-dire dans un monde qui est pour lui le seul au monde, tout comme l’univers du maître était le seul possible au regard du chien bien éduqué. En conséquence de quoi, en prenant plaisir à ce qu’il aime, lui aussi il agrée, en tout cas aux gens du même monde, c’est-à-dire à d’autres hommes du monde. Sa parfaite félicité ne relève donc pas du miracle. Elle tient au geste d’adhésion par lequel il donne à son monde, en tant que pour lui le seul pensable, le statut non pas d’un monde contingent — qui pourrait donc être autre — mais d’un monde nécessaire, le seul, et par définition le meilleur, puisqu’unique.

Pourtant, si épanouis le Chien et l’Homme du monde soient-ils (et tous les deux pour les mêmes raisons, au point qu’à les voir côte à côte on se demande lequel est le modèle et lequel la copie), ils ne nous semblent ni l’un ni l’autre indiquer la meilleure voie à suivre dans notre quête d’un équilibre entre les tentations divergentes du jouir et du plaire. D’abord, nous ne sommes pas des quadrupèdes. De ce fait, nous ne pouvons pas, nous, ne pas transcender au moins dans une certaine mesure, si limitée soit-elle, notre propre condition : par chance ou par malheur, nous ne sommes pas capables d’adhérer entièrement, inconditionnellement, aveuglément — more canino — à ce que nous sommes. Et de plus, sauf à nous trahir intellectuellement et moralement, nous ne pouvons pas, en tant que bipèdes, nous identifier à cet Homme du monde qui de bonne ou de mauvaise foi prend sa situation dans le monde pour un fait donné et nécessaire. Car en excluant tout regard critique sur sa propre condition, sa bonne conscience apollinienne lui interdit d’en saisir la relativité et par là même tend tout naturellement à en faire un sectaire de la pire espèce, une sorte d’Uncle Sam en puissance, prêt à imposer, pour peu que l’occasion se présente, sa vision du monde, ses valeurs, ses goûts à tout le reste de la planète.

C’est donc de l’autre côté, celui des créatures dionysiaques, qu’il nous faut chercher. Car à ce qu’il nous semble, il y a bien une solution, une bonne, que nous pourrions assumer en tant que bipèdes sentants et pensants, si difficile puisse-t-il être de la mettre en œuvre dans la vie au jour le jour. Elle tient en un mot — aimer —, non pas en entendant par là l’expérience de quelque rapport sentimental ineffable mais en prenant ce verbe au sens précis, presque technique, que nous lui avons donné plus haut en l’adoptant conventionnellement comme métaterme pour désigner une forme d’interaction particulière, à savoir celle où, entre deux interactants, l’accomplissement de l’un comme de l’autre a pour corrélat et même pour condition l’accomplissement de son partenaire.

Et pour aller dans cette direction, ce sont les Chats qui nous montrent la voie, les chats « puissants et doux », écrivait Baudelaire, eux que

- Note de bas de page 15 :

-

Ch. Baudelaire, « Les Chats », Les Fleurs du mal (« Spleen et Idéal », LXVI).

Les amoureux fervents et les savants austères

Aiment également, en leur mûre saison.15

Ces animaux, tout le monde le sait, sont de vivants paradoxes. Ce qui saute d’abord aux yeux, c’est qu’ils sont indépendants, et même impertinents (tout autant que le Chien est obéissant et déférent). Ni caresses ni punitions n’y changent rien, ils n’en font jamais qu’à leur tête. Comme dit le poète, le Chat n’est pas de ceux qui peuvent « au servage incliner leur fierté » (tels les Caméléons). Et il ne se soucie qu’assez peu des bonnes manières. Loin de se conformer sans discrimination (tel le Chien) aux règles du savoir-vivre qu’on essaie de lui inculquer, il respecte uniquement celles auxquelles il trouve lui-même une justification. Bref, c’est un esprit critique, autonome, qui ne reconnaît aucune autorité susceptible d’influer sur ses volontés, ses idées, ses goûts. Mais si, « orgueil de la maison », il refuse ainsi de se soumettre à personne autour de lui, ne serait-ce pas parce que, d’un autre côté — en dehors de la maison —, il existe à ses yeux autre chose, un autre ordre de choses, un ordre supérieur qui le requiert et vis-à-vis duquel, à bien y regarder, nous pourrions dire qu’il est bel et bien, à sa manière, très humblement déférent ?

Connaisseur en la matière, Baudelaire répond à cette question : ce qui requiert le Chat et fait qu’il échappe à notre prise, c’est « la volupté ». Bien sûr ! — mais pas en premier car pour eux importe d’abord autre chose, à savoir « la science ». Les chats, écrit Baudelaire, sont

Amis de la science et de la volupté.

Et c’est parce que leurs goûts s’ordonnent de la sorte qu’on les voit si épanouis. Recherchée pour elle-même, la volupté est une forme de jouissance qui risque de s’épuiser dans un geste possessif de consommation tendant vers la destruction de son objet. Et elle ne renvoie alors le jouisseur qu’à lui-même. C’est d’ailleurs là la cause profonde de l’air de résignation qu’on connaît aux ours : complaisants vis-à-vis non pas, certes, des puissants, mais vis-à-vis d’eux-mêmes — self indulgent —, le véritable fardeau qu’ils ont à subir, c’est au fond de n’avoir jamais affaire, jusque dans leurs plaisirs, qu’à eux-mêmes.

Par contraste, plaçant la science avant la volupté — non pas pour privilégier arbitrairement la première mais parce qu’ils en font une condition et même, mieux que ça, un élément constitutif de la seconde —, on comprend que les chats fassent figure de dionysiaques épanouis. Amis des amoureux, et amoureux non pas d’eux-mêmes mais des choses mêmes, leur jouissance est dans l’acte de connaître le monde, et d’abord de le reconnaître dans son altérité. Science profonde, antérieure à tous les savoirs !

C’est en cela qu’ils ont de fortes affinités avec les deux micro-échantillons d’humanité que mentionne le premier vers du sonnet, à savoir les « amoureux fervents et les savants austères ». Frileux et sédentaires, s’ils ressemblent aux amants, ils ont de plus les mêmes goûts que beaucoup de chercheurs. Comme eux, Ils cherchent le silence et l’horreur des ténèbres. Et là, méditatifs tout comme eux — eux Qui semblent s’endormir dans un rêve sans fin —, loin de s’assoupir, ils communient secrètement avec une réalité d’au-delà les apparences dont le Chien et son maître, l’Homme-du-monde, ne soupçonnent pas même l’existence — une réalité qui tout en constituant l’objet de leur science est pour eux, en tant que telle, source de volupté. Il n’y a pas d’autre explication à leur état de quadrupèdes épanouis.

- Note de bas de page 16 :

-

« “Les chats” de Charles Baudelaire », L’Homme, II, 1962 ; rééd. in R. Jakobson, Questions de poétique, Paris, Seuil, 1973, pp. 401-419.

- Note de bas de page 17 :

-

Cl. Lévi-Strauss, « A un jeune peintre », Le regard éloigné, Paris, Plon, 1983, p. 344.

Mais ce n’est pas là à proprement parler une découverte. Jakobson et Lévi-Strauss l’avaient à vrai dire déjà faite à la faveur d’une étude célèbre de ce poème. « Primitivement enclos dans la maison, écrivaient-ils, les chats en sont, si l’on peut dire, extravasés pour s’épanouir dans les déserts infinis »16. Ces « déserts infinis », objets de leurs « rêves sans fin », sont l’équivalent métaphorique de ce que, dans un autre texte, Lévi-Strauss désignait comme « l’ordre intangible des choses » devant lequel le peintre de génie « s’incline »17.

En ce sens, il y a donc bien, paradoxalement, chez les chats — ces impertinents — de la déférence. Mais au lieu qu’elle s’adresse au maître de la maison (qui pourrait aussi bien être un autre), elle vise un ordre de choses véritablement nécessaire car « intangible » : la nature même des choses, des choses en soi, prises comme objet de leur science et dont, pour cette raison même, les reflets Etoilent vaguement leurs prunelles mystiques.

Le génie des chats, en somme, est de savoir tirer plaisir de leur rapport aux choses mêmes — non pas, comme l’Ours, en s’en gobergeant gloutonnement mais au contraire en « s’inclinant » devant elles et en leur faisant honneur. Tout comme Swann faisait honneur à la sonate de Vinteuil par son fervent effort à en épouser amoureusement les plus subtiles modulations en vue de la comprendre. Sans doute, en cela, Swann ne plaisait-il pas beaucoup aux Verdurins car c’était échapper à leur cercle de gens du monde. Mais on peut être sûr qu’en revanche il « plaisait » à la sonate puisque chercher de cette manière à s’accomplir lui-même à son écoute, c’était en même temps lui permettre, à elle aussi, de s’accomplir comme telle.

4. En quête du goût des choses

Un autre chapitre de la sémiotique du goût s’ouvre ainsi, le principal à vrai dire, étant donné qu’il concerne enfin l’exploration du goût des choses, des choses mêmes. Le côté ontologisant de cette formule ne doit pas induire en erreur. Car si en elles-mêmes les choses ont incontestablement des propriétés physiques et des qualités sensibles, nous savons bien qu’elles n’« ont » pas pour autant, en tant que telles, un goût déterminé. Elles n’en acquièrent un qu’en fonction du régime d’appréhension selon lequel un sujet entre en rapport avec elles. Une comparaison très succincte de deux courts textes dont les auteurs nous semblent partager le génie dionysiaque des Chats devrait nous éclairer sur ce point. Ecrit, l’un, dans les « instants fiévreux » d’un « état de grâce », l’autre sous l’emprise d’un « plaisir spécial », ils rendent compte tous les deux d’expériences esthésiques mettant en jeu l’intelligibilité du sensible. Mais ils le font selon deux régimes différents.

- Note de bas de page 18 :

-

Cl. Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, Paris, Plon, pp. 54-61.

- Note de bas de page 19 :

-

M. Proust, Du côté de chez Swann, op. cit., pp. 179-182.

Le premier — il s’agit des pages du début de Tristes Tropiques décrivant un coucher de soleil — est organisé selon un point de vue objectivant18. Installé sur le pont d’un paquebot qui, au milieu de l’océan, semble ne pas bouger, le narrateur assiste à un spectacle qu’il compare à une « représentation complète avec un début, un milieu et une fin ». Dans le second — le « petit morceau » de Proust consacré aux trois « clochers de Martinville »19 —, l’inverse se produit : ce sont les choses qui « regardent » le narrateur, observateur lui-même en mouvement (en voiture, installé à côté du cocher) et qui, de ce fait, devient un participant actif au jeu des rapports d’ordre proxémique, cinétique et visuel qui se développent entre les éléments de la scène :

(...) nous avions déjà quitté Martinville depuis un peu de temps et le village après nous avoir accompagnés quelques secondes avait disparu, que restés seuls à l’horizon à nous regarder fuir, ses clochers et celui de Vieuxvicq agitaient en signe d’adieu leurs cimes ensoleillées.

Le texte de Lévi-Strauss traduit, si on peut dire, une conception pré-einsteinienne du rapport sujet-objet. Tout s’y déploie autour d’un point fixe — l’œil de celui qui regarde —, point de référence par rapport auquel les composantes du champ de vision (les nuages, le soleil, les formes et les couleurs) se déplacent les unes relativement aux autres, indépendamment de la présence de l’observateur. Chez Proust, rien de tel puisque ce qui est à décrire n’est plus un objet de contemplation offert au regard comme sur une scène de théâtre mais une interaction à laquelle le narrateur est lui-même partie prenante. En d’autres termes, on a affaire, d’un côté, à une esthétique classique, toute d’ordre, de transparence et de clarté, qui distingue et série les éléments, relève leur apparition, leurs déplacements puis leur effacement, et de l’autre, à une esthétique — faut-il dire baroque ? — qui s’applique à suivre les fluctuations d’impressions liées à la mobilité non pas d’éléments discrets, observés de loin, mais de la relation même entre l’observateur et ce qu’il observe, le narrateur et le trio des clochers paraissant mus les uns par les autres, comme les étoiles d’une constellation. Ce sont donc deux pratiques de construction du sens qui sont en jeu et qui fondent la différence entre deux esthétiques. Or une différence du même ordre sépare deux niveaux d’approche possibles et, à ce qu’il nous semble, complémentaires, pour rendre compte, sémiotiquement, du goût des choses.

Nous avons d’abord besoin d’instruments permettant de scruter les rapports qui se tissent entre les composantes plastiques des objets en tant que grandeurs détachées des sujets, tel le soleil qui va « se couchant » devant le narrateur de Tristes Tropiques. Selon cette optique, le monde se présente comme un vaste énoncé mettant en relation des mouvements, des positions, des formes, des couleurs, et bien sûr aussi, sur les autres plans sensoriels, des sonorités, des senteurs, des qualités tactiles et gustatives : la tâche du sémioticien est de formuler la grammaire et de dresser le dictionnaire des catégories dont tout un chacun, en fonction de sa culture, se sert implicitement pour déceler parmi ces manifestations sensibles des articulations pertinentes et, de cette manière, les lire. C’est à cela, en gros, que depuis de nombreuses années les spécialistes de la sémiotique plastique se sont attelés, essentiellement sur le plan de la visualité.

- Note de bas de page 20 :

-

Cf. Regarder écouter lire, Paris, Plon, 1993, p. 32.

Mais nous avons besoin aussi d’autre chose. Car en reprenant à ce niveau la distinction que nous avons cherché à mettre en place entre régimes du jouir, on peut dire que « lire » le monde de cette façon — en découpant et en organisant l’univers perceptible à partir de catégories dont nous avons appris à faire usage et que nous projetons sur lui —, ce n’est au fond qu’une manière parmi d’autres de prendre possession des objets en les réduisant à ce que nous sommes capables d’en percevoir ou à ce que nous décidons par avance d’y reconnaître. Or il arrive parfois qu’au contraire, nous abstenant de catégoriser les choses, nous les laissions déployer, dynamiquement, leurs potentialités interactionnelles en tant que (quasi) sujets. A la syntaxe du « posséder » fait alors place celle de ce que nous avons appelé l’amour (quel qu’en soit l’objet). C’est ce dont le texte de Proust fait état. Plutôt que de chercher à décrypter des significations encodées dans des figures culturellement répertoriés ou dans des dispositifs plastiques convenus, nous saisissons alors impressivement des effets de sens résultant de notre interaction même avec les choses. Et nous en éprouvons, pour ainsi dire par contagion, le goût. Cela suppose que nous nous laissions porter phoriquement par elles et que nous sachions épouser, d’une manière générale, leur mouvement. Selon les cas, il peut s’agir de leurs évolutions dans l’espace (comme pour Marcel pris dans le ballet des clochers) ou de leurs modulations rythmiques (comme pour Swann à l’écoute de la sonate), mais aussi de la dynamique potentielle inhérente à leur hexis (comme pour le skieur), ou même, sur un plan encore plus élémentaire, des motions intéroceptives que peut induire imaginairement, chez qui les observe, la simple perception de leur texture (par exemple, celle du pruineux d’un grain de raisin contrastant avec le gras d’un vase d’étain et le friable d’un fromage, tels que Lévi-Strauss les évoque dans un autre texte20).

C’est dire qu’à notre sens la sémiotique plastique doit chercher à intégrer comme une de ses composantes essentielles une sémiotique de l’expérience esthésique elle-même, qui ne se contenterait pas de décrire le monde comme une sorte de texte déjà énoncé et qui, comme tel, se donne à lire, mais qui saurait rendre compte de la façon dont les présences que nous côtoyons font sens dynamiquement, en s’énonçant, c’est-à-dire en acte, dans le flux de leur apparaître. A cet égard, la « psychanalyse existentielle » esquissée à la fin de L’Etre et le néant, où Sartre s’applique à saisir le « sens humain » qui s’attache à la « manière d’être » des choses — par exemple à la fluidité de l’eau par opposition à la viscosité du miel, ou au sucré par rapport au salé — est probablement, aujourd’hui encore, l’approche qui nous indique la voie la plus prometteuse vers une sémiotique sensible du « sensible », et plus spécialement vers une véritable intelligibilité du « goût ».

Conclusion

A l’issue de ce parcours, nous voudrions expliciter les rapports qui unissent les questions que nous venons de soulever relativement à l’approche des objets du goût et celles, abordées dans les deux parties initiales, concernant les choix que nous, les sujets, nous faisons face à ce que le monde nous offre. L’alternative de départ était très simple : visons-nous seulement (ou principalement) à profiter de l’objet délectable qui se présente, à le consommer et à en jouir quitte à le réduire au statut d’instrument au service de notre satisfaction immédiate — ou bien, sachant ou sentant que c’est la condition de notre propre épanouissement, avons-nous en même temps (ou d’abord) à cœur de « faire honneur » à l’objet, de lui permettre, à lui aussi, de s’accomplir en déployant ses potentialités au-delà de ce qu’une visée purement fonctionnelle conduirait à envisager ?

Seule la seconde option peut ouvrir la voie à ce mariage « de la science et de la volupté » qu’évoquait Baudelaire. Mais aussi, elle seule peut conduire à une authentique intelligibilité du sensible dans ses manifestations plastiques et plus généralement esthésiques, en deçà ou au-delà des conventions de lecture relevant des codes figuratifs. Autrement dit, sur ces deux plans, existentiel et heuristique, c’est la même considération envers « l’autre » qui conditionne épistémologiquement et l’accomplisssement de soi-sujet et la connaissance de l’autre-objet. C’est la principale raison pour laquelle (en dépit peut-être des apparences) nous tenons dans toute la mesure du possible à ne pas regarder comme deux démarches séparées, d’un côté une socio-sémiotique des goûts qui s’intéresserait exclusivement au sort des sujets (les dégustateurs), et d’un autre côté une sémiotique plastique qui se chargerait, elle, d’analyser le goût des objets. Les deux démarches nous paraissent au contraire indissociables.

Pour permettre leur séparation, il faudrait au moins que sujet et objet existent indépendamment l’un de l’autre en tant qu’objets d’étude possible. Mais il n’en est rien. D’abord, pour que quelque chose se constitue en « objet », il faut évidemment quelqu’un, un interactant « sujet ». Or tout sujet privilégie, ne serait-ce que circonstantiellement, un régime de sens et d’interaction déterminé, et par là même un mode de traitement de l’autre, qui lui-même peut être surdéterminé par un régime de goût spécifique. C’est seulement en fonction du type d’interaction qui en résulte entre les actants ainsi interdéfinis que la « chose », constituée en actant-objet, prend aux yeux de l’actant-sujet un « goût » déterminé, « son » goût.

- Note de bas de page 21 :

-

Cf. « Jonction vs union », Passions sans nom, op. cit., pp. 57-66. Voir aussi, dans l’analyse présentée ici même par Gianfranco Marrone, le clivage opposant un anti-héros « selon le goûteux » — qui se borne à reconnaître dans un plat les marques figuratives de son identité culinairement répertoriée (« c’est de la ratatouille ») à un « héros selon le savoureux » quant à lui prêt à découvrir les « infinies potentialités » du même plat, « par delà les régularités strictement codifiées ». G. Marrone, « Saisies gastronomiques ou La nostalgie au futur », Actes Sémiotiques, 122, 2019 (section 4).

Qui plus est, l’appréhension même des qualités immanentes aux objets est conditionnée par les orientations idéologiques fondamentales que les différentes cultures ou les individus privilégient sur le plan des méta-goûts. En termes très généraux, le méta-goût qui incite à privilégier la saisie de la composante plastique des choses, du fait même qu’il requiert et valorise la sensibilité esthésique à la capacité qu’ont les mouvements, les sons, les couleurs, etc. de faire sens indépendamment de toute convention préalable, porte vers l’adoption de stratégies interactionnelles relevant de la logique de l’« union » et plus précisément du régime de l’« ajustement » à l’autre, avec ses potentialités créatives mais aussi ses risques d’accidents. Inversement, la propension idéologique alternative, qui pousse à subordonner l’appréhension de la signification, de la valeur et du « goût » des choses à la lecture de marques socialement répertoriées et figurativement reconnaissables à leur surface va de pair, sur le plan interactionnel, avec les stratégies plus « prudentes » relevant de la logique de la « jonction »21.

En matière de goûts, il n’y a donc pas de séparation entre problématique sociale et approche esthésique. Du moment où il est admis que le sujet et l’objet du goût se construisent l’un l’autre, en acte, c’est leur interaction qui prime, et la définition de son régime. Dès lors, bien que portant la plus grande attention aux propriétés sémiotiques respectives de chacun des interactants — à la plastique des objets autant qu’aux idéologies sémiotiques des sujets —, une sémiotique du goût conçue en termes interactionnels ne peut être qu’une, et devrait le rester.