À propos de quelques questions inactuelles en théorie de la signification

Francesco Marsciani

Université de Bologne

Index

Mots-clés : ethnosémiotique, forme/Substance, image, immanence, signification, transcendantal

Auteurs cités : Gaston BACHELARD, Algirdas J. GREIMAS, Louis HJELMSLEV, Edmund HUSSERL, Maurice MERLEAU-PONTY, Ferdinand de SAUSSURE

1. La flamme d’une chandelle

L’image est toujours dense, mais il s’agit d’une densité graduelle. Les degrés de densité ne sont pas dans la « chose » qui se donne en image, mais au contraire ils sont les effets de l’événement-image, de sa venue-au-monde ; ils sont les effets de l’éventualité d’une rencontre.

Si l’image est dense, c’est qu’elle contient événement et verbe ; sa densité est fonction du sens qui l’habite. Sa densité est fonction sémiotique.

Ce qui est image est le corps. Non pas « mon » corps, ni le corps des choses en tant que matière, mais le corps paradoxal et chiasmatique dont parlait le dernier Merleau-Ponty, le corps-du-monde, sa chair, la même qui à la fois se voitvoyante, se sent sentante ; le corps-image transforme le monde en se travaillant soi-même et se transforme soi-même en travaillant le monde, puisque les deux participent de la mutabilité concrète des images qui n’est que la vie du sens. Le corps est le lieu de cet événement singulier à travers lequel on peut dire que l’image « vient au monde ».

De la densité de l’image une théorie de la signification ne peut dire quelque chose que si elle individue un espace proprement sémiotique qui est un espace de transferts d’images. Si on ne fait pas ça, on connaît les risques : c’est la mort de l’image. Elle peut mourir par purification, distillation, désincarnation, ou au contraire par densification excessive, engorgement matériel et obésité. La première est une mort logiciste, par entropie négative, la seconde une mort dionysiaque, par orgie de signifié. Toutefois, entre la pureté abstraite et figurale des liens et des opérateurs, d’un côté, et l’enchevêtrement des signifiés en situation, s’ouvre un espace fait de systèmes de représentation qui sont autant d’images transposées, transformations actives, articulation et véritable développement d’une pensée incarnée.

Dans cet espace, comme le disaitMerleau-Ponty, une poétique naturelle est à l’œuvre, une poétique de premier degré qui nous conduit à penser et en définitive à être, cette même poétique de l’imagination à laquelle les raisonnements positifs et les constructions scientifiques, nonobstant leurs efforts et comme il devient de plus en plus évident, ne peuvent pas se soustraire. L’homme déguste les images dans lesquelles il s’immerge, il s’en nourrit (Bachelard) et en tire ses motivations (Husserl), sa pensée est toujours pensée incorporée (Merleau-Ponty), placé qu’il est parmi les images qui le traversent et qui lui font écho.

Soit la flamme d’une chandelle, pour revenir à l’exemple bachelardien. Flamme évoquée dans le souvenir, flamme peinte, photographiée, filmée, flamme nommée, flamme réelle et présente, peu importe la substance dans laquelle l’image-flamme se réalise cas par cas. La flamme d’une chandelle n’est pas nécessairement une image, mais si elle est image pour quelqu’un, lorsqu’elle est image, elle devient un générateur de pensée, une source de signification, c’est à partir d’elle que se dessinent des postures, des sentiments, images différentes et nouvelles.

- Note de bas de page 1 :

-

Gaston Bachelard, La flamme d’une chandelle, Paris, P.U.F, 1961, p.1.

La flamme, parmi les objets du monde qui appellent la rêverie, est un des plus grands opérateurs d’images. La flamme nous force à imaginer.1

« Opérateur d’images » : voilà ce que nous avons à comprendre. C’est ici que nous touchons de nos mains cette densité qui constitue peut-être le problème sémiotique par excellence : la densité de l’image n’est pas simplement une donnée extérieure, l’attribut d’un objet détaché de la signification qui en fait un « objet-pour-nous » ; sa densité n’est pas, pour la chose, un moyen d’être « objet », mais plutôt ce qui rend la chose, son image, un activateur d’images, une voix qui nous appelle et qui nous oblige à imaginer. La densité est cohabitation de traits de signification, synthèse singulière des virtualités du système, une composition, une forme pleine.

Ces traits, et les images mêmes qui résultent de leur combinaison, entretiennent entre eux des rapports de dominance variés. Lorsqu’un trait devient dominant, il devient capable de répandre sa propre essence, comme par contagion, sur l’ensemble de l’univers imaginaire avec lequel il entre en résonance. Que l’on prête attention à ce passage :

- Note de bas de page 2 :

-

Ibidem, p. 21.

Déjà, en une toute simple veillée, la flamme d’une chandelle est un modèle de vie tranquille et délicate. Sans doute, le moindre souffle la dérange, tout de même qu’une pensée étrangère dans la méditation d’un philosophe méditant. Mais que vienne vraiment le règne de la grande solitude, quand sonne vraiment l’heure de la tranquillité, alors la même paix est au cœur de la flamme, alors la flamme garde sa forme et court, toute droite, comme une pensée ferme, vers son destin de verticalité. […] Voulez-vous être calme ? Respirez doucement devant la flamme légère qui fait posément son travail de lumière.2

Dans ce passage, fait son apparition une catégorie figurale relativement abstraite, constituée par cet axe qui parcourt la verticale de la flamme, qui monte de la base de cire jusqu’au sommet de la flamme elle-même, lequel, instable et corruptible, tend toutefois sans cesse à un équilibre qui lui est propre, un équilibre fin, précisément « léger », besogneux de calme pour être maintenu, reconnaissant à la solitude qui lui permet de perdurer et à laquelle il restitue une lumière tranquille, apaisante. Or, cette verticale peut être dérangée par des éléments qui parcourent l’horizontale, les horizons mondains, le moindre souffle, quelque chose d’étranger. Cette « verticale légère » habite la flamme de la chandelle et lui confère une physionomie imaginaire qui est directement perceptible ; perceptible dans l’image, non pas dans la chose que cette flamme est. C’est précisément à cause du fait que la perception, dans son intégrité vécue, est perception d’images, que cette verticale peut se transposer dans une verticalité généralisée et devenir l’axe qui régit une tension de l’esprit incarné du savant. Tension à penser dans la tranquillité, dans le calme, dans une solitude intime et illuminée avec discrétion, avec reconnaissance. Tout doit se faire doucement, très doucement, aucune poussée n’a la permission de venir déranger une verticale qui est sœur de la paix : « Voulez-vous être calme ? Respirez doucement… ».

« Travailler posément » est possible quand la pensée éclaire le monde comme le fait la flamme d’une chandelle, ou mieux, quand la pensée éclaire le monde même que la flamme de la chandelle est en train d’éclairer, quand on entre dans l’univers imaginaire que la flamme institue, dans cet espace et dans ce temps que nous habitons avec elle…

Un trait, figural dans ce cas, s’est fait dominant et envahit maintenant la chaîne entière des images, la table d’étude, la chambre où l’on veille, la solitude, le silence ; c’est une chaîne qui déroule une nécessité dont l’image est chargée, mais qui à chaque étape active des potentiels dus à la densité et articule, feuillette, déplie cette même densité en des éléments, en des traits subordonnés : le souffle est centripète et étouffe le centre, la lumière est centrifuge et ressuscite le monde ; l’équilibre léger possède un mouvement ascendant et dynamique, l’équilibre lourd a un effet écrasant et statique ; la verticale marque un alentour recueilli, l’horizontale parcourt une extension dispersive ; etc.

De cette manière, une image, une image si simple que celle de la flamme d’une chandelle, active un nombre indéfini d’histoires possibles, raconte le travail, raconte l’approche de la sagesse etl’approche de la mort, raconte l’apaisement des passions, raconte un dialogue entre images, entre l’image de nôtre penser et l’image d’un monde plein de sens, et le raconte par images, par figures et configurations jamais aléatoires mais interprétables en principe, images en un certain sens opératoires dans leurs appels réciproques.

Pour que l’image de cette ascension « tout au long de la verticale délicate » se rende évidente, ou du moins perceptible, il faut le concours de tout un ensemble d’images interconnectées, images qui ne correspondentpas du tout àune productivité symbolique mal définissable mais qui au contraire parcourent la densité et l’articulent en dominances. Les relations de dominance entre traits constituent justement la possibilité sémiotique de parcourir l’univers dense qui est constitutif de l’image.

Ces mêmes relations de dominance instaurent des strates, des niveaux de transposition des traits, et à travers de telles relations de dominance il devient possible que des images traduisent d’autres images. L’instauration de relations de dominance relève elle-même du plan de pertinence corporel, car ces relations traduisent la résolution en images d’un effet de sens (nous le verrons mieux par la suite). C’est le corps, autrement dit, qui décide, à partir d’un effet de sens à résoudre, quelle image articulée va permettre la transposition de ce même effet de sens dans un effet de sens nouveau.

Dans une autre très belle page, Bachelard revient sur l’image de la flamme de la chandelle, mais à partir d’un effet de sens tout à fait différent, cette fois-ci lié à l’univers de la sonorité. La flamme, non seulement éclaire et brille, mais elle parle à travers son pétillement. Bachelard fait alorsl’observation suivante :

- Note de bas de page 3 :

-

Ibidem, p. 42.

Il est curieux de constater que ce qu’il y a de plus intraduisible d’une langue à une autre ce soient les phénomènes du son et de la sonorité. L’espace sonore d’une langue a ses résonances propres.3

Enfin, il est extrêmement difficile de traduire les onomatopées. À cause de la forte dominance de la catégorisation sonore propre à chaque système linguistique, la traduction du niveau de la manifestation s’avère ardue, et l’image sonore d’une flamme doit nécessairement s’exfolier ou se décomposer en des traits qui articulent du plus profond au plus superficiel un univers sonore compact et systémique.

- Note de bas de page 4 :

-

Ibidem.

Mais — dit Bachelard — savons-nous bien accueillir dans notre langue maternelle les échos lointains qui résonnent au creux des mots ?4

Ainsi en arrive-t-il, étonné, à la découverte que le verbe « clignoter » est une onomatopée de la flamme de la chandelle. Ce que von Baader, dans la citation que fait Bachelard, exprime en allemand par un intraduisible Schrack, ce qu’en italien je dis crepitio, Bachelard le retrouve transfiguré dans les trois syllabes hétérogènes et inconciliables de l’expression française cli-gno-ter. Ce qui s’y exprime est une tension, un tremblement subi, une oscillation instable, un effort ténu.

Mais pour que cela soit compréhensible (et ce n’est pas du tout question de légitimité) il est nécessaire que la sonorité d’un effet de sens se soit résolue en image et que grâce à cette résolution elle se soit rendue parcourable par le corps ; il est nécessaire que le corps se soit installé dans l’univers qui articule la sonorité, qu’il se soit fait lui-même sonore, qu’il se soit rendu disponible pour les sons, prêt à rencontrer les sons, à se faire traverser par eux, et encore il est nécessaire que les sons veuillent se résoudre en traits sonores de l’image, veuillent se faire images ; il est nécessaire, enfin, que les sons nous invitent à l’image et qu’ils se disposent à rencontrer le corps.

« Clignoter » n’est pas alors l’expression linguistique d’un contenu conceptuel, mais, autant que la flamme elle-même, est l’image dense d’une configuration sonore qui ne devient traduisible que grâce à sa capacité d’activer des images. Il nous faut nous placer à l’intérieur de sa densité, parmi les strates qui articulent cette densité, pour permettre au corps, et à la pensée incorporée, de mettre en fonction des transpositions de sens.

Si nous pensons à l’image, tel que nous l’avons fait au début, comme à la forme immédiate, nous devons admettre alors que sa densité est elle-même formelle, et que la rencontre entre le corps et l’image est donc une rencontre entre deux formes. Le modèle n’est pas différent de celui que Hjelmslev avait proposé pour la fonction sémiotique. Une telle forme, toutefois, est entièrement processuelle ; elle est précisément une transformation, elle est la forme en tant que transformation de substances, en tant qu’influence et détermination réciproques. Corps et images prennent forme ensemble, ils sont les bords réciproques qui décident des trajectoires respectives et qui représentent chacune la valeur de l’autre. « Cli-gno-ter » n’est pas seulement l’image sonore perçue ; la tension qui relie entre elles de façon dynamique les trois syllabes incohérentes est la même tension articulatoire de la prononciation, elle-même perçue, certes, mais, plus encore qu’en tant qu’effet auditif, en tant qu’âpre trajet de l’acte de parole. Tous les deux sont des moments de l’être-au-monde de « clignoter ». Autant que pour la flamme de la chandelle, l’image raconte une fragilité contre laquelle combat la volonté — qui est volonté du sens — de se maintenir en vie.

De cette manière, il s’avère que la même logique que celle du contraste entre verticale et horizontale opère, dans l’onomatopée « clignoter », comme ce qui donne au procès matériel de production d’image une allure non pas fluide, lisse, mais, justement, contrastée. C’est la même vibration que celle ressentie par un corps qui entre en résonance avec la flamme, qui s’installe dans son univers ; la même oscillation entre élan vital et gravité, entre libre écoulement et éventualité d’interruptions.

Les échos que les images produisent l’une sur l’autre se combinent en événements de la sensibilité. Parfois routines, parfois vertiges, de tels événements scandent le devenir du sens. C’est à travers eux que ce que la philosophie appelait expérience nous est d’une certaine manière restitué. Chaque expérience, pour cette pensée incarnée dont nous parlons, est une coagulation d’images, à la fois amincissement et condensation, car dans l’expérience se chargent l’un sur l’autre, l’un pour l’autre, dans une image sensible, les traits sélectionnés d’images virtuelles.

2. Dimension immanente et sémiotique

2.1. Immanence et forme dans la linguistique de Hjelmslev

Au début de ses Prolégomènes, Louis Hjelmslev accomplit un bref parcours pour rejoindre le terrain qui est propre à la théorie linguistique en éliminant, l’un après l’autre, toute une série de critères explicatifs sur la nature et le fonctionnement du langage en tant que phénomène partagé par les humains et en tant que pratique signifiante. La direction de ce trajet est déterminée par le besoin de purifier la théorie par rapport à tout critère, ou raison d’être, qui transcende le phénomène linguistique en tant que tel, et en même temps par l’intention de mettre en lumière un plan de pertinence adéquat pour l’ensemble des catégories et des concepts à utiliser dans la construction d’une « science du langage » digne de ce nom. Un tel plan de pertinence est appelé par Hjelmslev lui-même plan d’immanence.

C’est à partir d’un plan d’immanence ainsi reconnu que devient possible la construction d’une théorie « scientifique » (au sens de Hjelmslev) à travers la mise au point d’un système de concepts fondés sur des fonctions structurales, dont la caractéristique principale est de répondre à un critère fort d’inter-définition. Le plan d’immanence sur lequel s’organisent les concepts de la théorie, plan qui est conçu essentiellement suivant la forme structurale de systèmes de relations « à tenue interne », assume, de ce fait même, les traits d’une formation autonome, à divers égards indépendante de l’apparaître des phénomènes linguistiques auxquels le linguiste, en qualité de « scientifique des langues », doit se confronter ; de plus, l’orientation selon laquelle s’effectue la mise en place de ce même plan implique une nette prise de position par rapport à l’alternative épistémologique brute entre inductivisme et déductivisme.

Le plan d’immanence dessiné par Hjelmslev est un plan sur lequel est en vigueur, en tant que critère de construction conceptuelle et systématique, le principe déductiviste selon lequel les spécifications se produisent à partir d’axiomes plus généraux et s’articulent selon une démarche progressive de « développement des possibles ».

Le schéma est assez simple. Il correspond, au fond, à ce que par la suite une sémiotique structurale et générative maintiendra pour l’essentiel. Un tel schéma suppose toutefois un déplacement radical du rapport entre langage descriptif —métalangage ou modèle formel — et langage objet sur lequel se dessinent les phénomènes à décrire. À vrai dire, ce ne sont même plus des « phénomènes à décrire » qui vont constituer l’objet auquel appliquer une théorie qui respecte la nature structurale d’un plan d’immanence comme celui qu’on vient de reconstruire. Il s’agit plutôt de la construction de possibilités, c’est-à-dire de la constitution des phénomènes dans ce qui leur est essentiel, voire de la production d’espaces susceptibles d’être remplis, occupés ou réalisés par un nombre indéfiniment variable de substances de manifestation. À ce propos, l’option hjelmslevienne est tout à fait claire et, de plus, convaincante. L’immanence hjelmslevienne écarte tout risque qu’on en donne une interprétation pour ainsi dire « internaliste ». Chose particulièrement intéressante, le parcours tracé par Hjelmslev pour rejoindre le plan d’immanence a dû passer par l’élimination de ceux qui — nous l’avons rappelé plus haut — semblent devoir se présenter comme des éléments de nature transcendante par rapport au phénomène du langage (ceux que le linguiste lui-même identifiait comme des critères historiques, sociologiques, psychologiques, économiques, etc.), c’est-à-dire des éléments extrinsèques. Mais le plan auquel il arrive n’est pas seulement celui sur lequel prennent place les éléments opposés, les éléments intrinsèques, c’est-à-dire authentiquement linguistiques. C’est aussi celui grâce auquel la théorie retrouve, bien plus radicalement, un horizon transcendantal. Il s’agit bien sûr d’un transcendantal tout à fait immanent, et en même temps — au même titre — d’un champ peuplé par les éléments intrinsèques au fait linguistique, c’est-à-dire au type d’objets que recouvre le fait linguistique en tant que phénomène. Nous entendons par là le fait que le phénomène linguistique ne relève de rien d’autre que, précisément, du critère général qui décide de la nature proprement linguistique d’un phénomène de langage. Ce critère n’est autre que celui qui nous impose de nous demander ce qui fait qu’un phénomène de langage est un phénomène de langage, quelles sont les caractéristiques qui font qu’il le soit et qui lui permettent, ou lui imposent d’être, tout simplement, ce qu’il est.

Toutefois, le passage qu’on vient d’indiquer se présente en même temps comme un renversement de la problématique, un renversement de la relation entre modèle et objet. L’option transcendantale qui qualifie l’immanence dans la linguistique hjelmslevienne, et surtout l’immanence propre à la sémiotique structurale qui en découle, impose que la délimitation du champ ontologique de pertinence de la « science du langage », son ontologie régionale (suivant une terminologie phénoménologique), ne dépende pas d’une sélection pour ainsi dire horizontale de frontières et distinctions de classes pertinentes, mais qu’elle dépende au contraire d’une production d’objets, d’une constitution (encore selon une terminologie phénoménologique) qui définisse les possibles sur la base de leurs conditions de possibilité. On trouve ici à l’œuvre une notion très technique et opérationnelle du transcendantal, notion qui à la limite nous renvoie à tout ce qui est de l’ordre de la « condition de possibilité », justement, comme condition suffisante d’existence. Ainsi le phénomène de langage, lorsqu’il est convenablement constitué en tant qu’objet d’une science linguistique immanentiste, est censé correspondre aux critères qui le définissent sur la base de définitions fonctionnelles de ses conditions de possibilité. Exemple banal : on ne peut pas parler de phénomène de langage si on ne peut pas identifier, « à son intérieur », les deux plans qui définissent a priori tout phénomène de langage, à savoir les deux plans bien connus, dits expression et contenu ; de même, et tout aussi exemplairement, on ne peut pas parler de phénomène de langage si on ne peut pas identifier, « à l’intérieur » de chacun de ces deux plans, les deux axes qui définissent a priori le fonctionnement des articulations signifiantes, à savoir les deux axes bien connus, dits du système et du procès. Ainsi donc, c’est la théorie, formée par les conditions de possibilité d’un type de phénomène donné, qui, a priori, établit la nature de ce type de phénomène comme adéquate à l’objectivité dont la théorie elle-même fournit la description.

La mise en œuvre de cette option scientifique n’est pas sans conséquence. Ayant pour principal enjeu l’instauration d’un plan d’immanence, se caractérisant, nous l’avons vu, par la recherche d’éléments intrinsèques qui puissent définir le phénomène en question comme objet adéquat et, en même temps, s’effectuant en termes d’un ensemble de conditions transcendantales de possibilité, elle produit de façon aussi nette qu’incontournable un hiatus, un détachement radical entre le plan de la manifestation empirique et l’ensemble des concepts qui peuvent rendre compte de son organisation pertinente. Il s’agit là de l’immanence hjelmslevienne comprise comme pôle opposé à la manifestation. On n’a donc plus affaire à une opposition entre immanence et transcendance, car ce qui vient occuper le premier plan est l’opposition entre ce qui apparaît, ce qui se donne dans l’expérience empirique de l’usage du langage, et l’ensemble des conditions transcendantales de possibilité de cette expérience même. Ceci, que nous avons dit être un hiatus qui se produit entre deux modes d’être signifiant pour un phénomène de langage, correspond à ce que Hjelmslev propose de considérer comme une présupposition unilatérale entre substance et forme. Le langage est une hiérarchie formelle de fonctions que la théorie reconstruit déductivement, et les substances dont est constitué l’apparaître empirique du phénomène (dans le cas des langues naturelles, par exemple, l’association qui se produit entre un son donné, ou image acoustique, et un signifié également donné, ou image mentale) ne sont que secondes et dérivées dans leur nature de « réalisations de possibilités ». La substance, en ce sens, présuppose unilatéralement la forme puisque c’est bien la forme qui en garantit la nature de phénomène linguistique, qui nous en donne le « sens linguistique », sa valeur langagière.

On sait que c’est entièrement sur ce choix, défendu avec conviction par Hjelmslev, et qui a eu une grande fortune dans l’histoire ultérieure des disciplines linguistiques et sémiotiques, que se fonde la vocation dite scientifique de la linguistique et de la sémiotique structurales. C’est de là que résulte l’aspect formel fortement marqué de la théorie, et c’est par là que se voient justifiés et renforcés les traits aprioriques d’une conception déductiviste et transcendantale de la théorie elle-même (c’est bien sur cette base, par exemple, qu’il devient possible de régler les procédures de l’analyse conformément aux critères rigoureux du célèbre « principe empirique » : de cohérence, d’exhaustivité et de simplicité). Le plan d’immanence est un plan formel ; il est le lieu où s’articulent des formes, c’est-à-dire des relations et des fonctions, et tout ce qui advient au monde, pour ainsi dire, ne pourrait avoir de sens, ne pourrait constituer un phénomène linguistique ou sémiotique sans qu’il y avait une formation de possibles capable d’organiser les faits, justement, comme des cas concrets de possibilités formelles.

D’où, comme on se le rappelle habituellement, une série d’assomptions hjelmsleviennes (presque des dictons) : pas de texte sans langue, pas de sémiotique sans distinction entre plans de l’expression et du contenu, pas d’élément, entité ou composante identifiable sans un réseau formel de relations organisé.

2.2. Immanence et forme dans la sémiotique de Greimas

Les options formelles de la linguistique hjelmslevienne ont gardé en sémiotique toute leur valeur. Malgré l’apparition de perspectives fortement critiques à l’égard du « formalisme » — et qui, tirant parti du mouvement de rejet du structuralisme classique et de l’essor de la perspective cognitivisteont abouti au cours des dernières décennies à un véritable renversement de point de vue —, la sémiotique structurale et générative reste fermement attachée à l’esprit dominant de l’immanentisme hjelmslevien. Tout simplement, mais de manière certaine : s’il n’y a pas de système formel qui en rende compte, les phénomènes de signification (qu’ils soient entendus comme des signes, des textes, des discours, des usages, des messages, des sélections, comme des percepts ou des concepts) ne pourront en aucune manière être saisis comme tels, ne pouvant pas se détacher d’un fond qui restera inévitablement confus et incompréhensible ; l’intelligibilité même des phénomènes, leur identifiabilité, ne peut aucunement faire l’économie d’une mise en forme préalable, d’une structure de relations qui leur assigne des places définies, d’une topologie systémique qui en établisse la valeur identitaire. L’option formalisante que la sémiotique accueille et poursuit ne peut toutefois esquiver la mise en lumière de ce qui peut être reconnu dans la linguistique hjelmslevienne comme une véritable difficulté : la nature immanente de la théorie, d’un côté, et de l’autre, sa caractérisation comme théorie de nature essentiellement transcendantaliste, peuvent-elles converger sans aucune friction ? Ces deux aspects, considérés dans leur acception traditionnelle, peuvent-ils coexister tels quels, sans qu’il soit besoin de les réexaminer ? Réfléchissons attentivement aux conditions qui devraient permettre à ces deux acceptions de coexister, et, à la limite, de superposer d’une manière cohérente les aspects immanent et transcendantal censés l’un et l’autre caractériser le même terrain, celui sur lequel s’appuie la construction théorique dans son ensemble. Il paraît alors nécessaire d’articuler entre eux ces deux moments, au moins pour deux raisons. D’abord pour ne pas permettre à l’aspect formel de se figer en une charpente logiciste avec prétentions de déduction ontologique, voire de production réelle des faits de langage (comme il arrive souvent dans les grammaires à vocation normative). Et en même temps, pour ne pas permettre à l’aspect transcendantal, de son côté, de tirer ses propres raisons d’être et ses déterminations de quelques catégories a priori, elles-mêmes « réalistes », constitutives d’une supposée nature conditionnelle propre à quelque être placé en amont (esprit humain, intellect, sensibilité, et tout ce que la philosophie peut nous avoir proposé dans la longue histoire de ses productions idéales). Articuler entre eux l’aspect immanent des conditions de possibilité et l’aspect transcendantal des formes immanentes : cela reviendrait peut-être bien à délimiter un terrain de validité qui n’aurait de justification en aucun ailleurs, en aucune profondeur ni aucun firmament, sans aucun destin ni aucune origine. Le critère d’immanence demanderait ainsi au transcendantal de ne pas transcender les phénomènes et le critère de transcendantalité imposerait à l’immanence de prendre forme et de ne pas se soumettre aux aventures substantielles du phénomène auquel elle appartient. Voilà une grande entreprise pour une sémiotique mûre et consciente, une sémiotique capable, au fond, de restituer à la vocation scientifique elle-même précisément sa nature de vocation, sa nature de parcours en devenir, de transformation continuelle et en expansion grâce aux raisons qui surgissent dans le lieu même où elles veulent ou doivent revenir pour rendre compte de leur venir au monde toujours renouvelé.

Afin qu’une entreprise de cet ordre puisse se mettre en place, pour ne pas dire être programmée, il est nécessaire pour commencer que l’articulation entre immanence et transcendantal rassemble en une dynamisation réciproque les termes opposés de forme et de substance. En effet, l’un des risques pris par le formalisme, du moins à l’intérieur du champ des théories du langage, a été de penser l’opposition entre forme et substance comme une séparation de fait plus que comme une distinction de droit, c’est-à-dire plus comme une opposition entre deux onta de nature différente que comme deux fonctifs d’une fonction essentielle. Il faudrait au contraire se doter d’une conception moins dualiste, pour ainsi dire plus phénoménologique — imaginer l’objet à connaître et la science qui en rend compte, avec sa catégorialité constitutive, comme plongés, l’un et l’autre, dans le monde-de-la-vie — et ouvrir un espace théorique dans lequel le rapport entre les deux pôles de la relation puisse se traduire sans cesse, se régénérer à chaque instant, en respectant cette valeur fondamentale qui est la prééminence de la relation sur les termes. Pour cela, évidemment, forme et substance doivent rester les fonctifs d’une fonction qui seule peut garantir à la substance, à chaque substance, d’être ce qu’elle est grâce à la forme qui l’organise et qui en décide les pertinences. Mais cette relation ne connecte pas entre eux — contre toute raison structurale — deux êtres qui préexistent, préalablement constitués, deux qualia indépendants. A l’opposé, elle relie deux moments d’une transformation incessante, d’une « mise en relation », d’une détermination réciproque.

La construction de cet espace dont nous avons besoin va donc coïncider avec la théorie elle-même, c’est-à-dire avec l’ensemble des catégories constitutives qui s’organisent en un système structuré. Ici, la structure est avant tout l’organisation des conditions de possibilité des phénomènes, mais elle se révèle immédiatement — exactement dans le même moment — comme la forme scientifique de leur description, la forme contrôlée, par inter-définition, de la pratique nécessaire et pour cela universelle qui consiste à paraphraser, redire, transformer le sens donné en nouveau sens, en nouvelle signification. Dans cet espace, qui est l’espace théorique, se réalise par conséquent une curieuse et peut-être admirable coïncidence, une coïncidence non banale pour la détermination de la vocation scientifique en général : forme de la théorie et transformation du sens donné en nouvelle signification n’appartiennent pas à des moments différents de la constitution, au contraire ils sont les deux moments distincts — sur la base de la « vocation » — d’une même opération interprétative, d’une même pratique de connaissance ou d’évaluation, ou encore, si on veut, d’une même saisie sur le monde des phénomènes investis d’une valeur de sens. Une sémiotique ainsi conçue devient le terrain sur lequel pratiquer la science comme « vocation », c’est-à-dire comme une activité à la fois de mise en forme des substances données, d’organisation formelle des données empiriques, et de formation de critères d’intelligibilité sans lesquels, répétons-le, il n’y a aucune signification.

Greimas témoignait d’une grande prudence pour ce qui était d’assumer une quelconque métaphysique en tant que référence éventuelle pour statuer sur la nature du plan d’immanence sémiotique et préférait adopter un critère opérationnel, comme on dit, « à profil bas ». Il peut être utile de relire un bref passage tiré de son dictionnaire de sémiotique, à l’entrée « Immanence » :

- Note de bas de page 5 :

-

A.J. Greimas et J. Courtés, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979.

L’affirmation de l’immanence des structures sémiotiques soulève alors un problème d’ordre ontologique, relatif à leur mode d’existence : tout comme autrefois on s’était interrogé, à propos de la dialectique, pour savoir si elle était inscrite ‘dans les choses’ ou ‘dans les esprits’, la connaissance des structures sémiotiques peut être considérée soit comme une description, c’est-à-dire comme une simple explicitation des formes immanentes, soit comme une construction, si le monde est seulement structurable, c’est-à-dire susceptible d’être ‘informé’ par l’esprit humain. Il nous semble opportun, pour écarter de la théorie sémiotique toute querelle métaphysique, de se contenter de la mise en place de certains concepts opératoires […].5

L’alternative posée de cette manière entre les deux options est nette, et il s’agit d’une alternative d’ordre effectivement métaphysique, qui rappelle de près l’alternative très classique concernant la nature de la structure en tant que concept pivot de toute une épistémologie dont on connaît les aventures (la structure est-elle dans les choses ou dans les descriptions que nous en donnons ?) Mais la prudence à l’égard de toute métaphysique pose elle-même problème étant donné que les indéfinissables qu’une théorie doit nécessairement adopter à titre d’axiomes abstraits, préalables et généraux d’où découleront ses propres chaînes déductives, pourront difficilement ne pas renvoyer à une métaphysique ou une autre (le refus de la métaphysique, comme on le dit souvent, est lui-même une forme de métaphysique).

Ce qui est plus intéressant, par contre, et qui commence à se profiler sur le fond de cette discussion est une autre éventualité. Une théorie sémiotique cohérente et mature peut faire un pas en avant par rapport à cette même alternative en pensant différemment son propre champ d’exercice, ses propres postulats ainsi que ses dérivés méthodologiques et descriptifs. Elle peut en effet inscrire la formalité qu’elle adopte à l’intérieur d’une dynamique de formalisation incessante des substances, autrement dit la penser comme le résultat d’un contrôle théorique appliqué aux chaînes des transformations substantielleset non plus comme la réalisation de préceptes formels justifiés du dehors (nécessairement en transcendance, en faisant dans la plupart des cas confiance aux formalisations de la logique). Pour une sémiotique de ce genre il ne devrait donc pas être impossible de se penser comme une « mise en forme » immanente des transformations du sens.

- Note de bas de page 6 :

-

A.J. Greimas, Du sens, Paris, Seuil, 1970.

Il est vrai, en effet, que Greimas lui-même était arrivé à un résultat pareil, de façon tout à fait explicite, une dizaine d’années plus tôt par rapport au passage qu’on vient de citer. Il suffit de relire l’essai introductif à son recueil Du sens, « Sur le sens », pour retrouver exactement cette inspiration et apprécier, en particulier, la reconversion qui y est produite entre formalité des métalangages formels et forme immanente des transformations6. Car c’est dans cette direction qu’il est possible de penser le transcendantal immanent en sémiotique : non pas un transcendantal qui tirerait ses conditions de possibilité de quelque structure ou répertoire donnés à l’avance ; et pas non plus une immanence qui supposerait que les formes garantissant la significativité des phénomènes soient cachées dans les substances de manifestation, mais, à l’inverse, pensée comme une formation qui décide des structures (des formes) transcendantales nécessaires au déploiement de la signification donnée et, en même temps, comme un appareil catégoriel qu’on peut saisir dans la chaîne « réelle » des transformations de substance en substance. Étant donné qu’il est impossible de penser une réalisation de substance quelconque qui ne soit pas dans une certaine mesure informée, voire valorisée, par une forme prête à en accueillir les aspects qui font qu’elle soit ce qu’elle est, Greimas a raison de poser la question de la nature qu’on peut attribuer à cette forme. La réponse est qu’une telle forme peut être comprise comme ce que les transformations de substances laissent pour ainsi dire « précipiter » en tant qu’aspects constants se dégageant des variantes, en tant que « sédiments » de continuité. Ce sont ces éléments qui, en « pavant » à chaque fois, et à chaque fois de façon renouvelée, un champ déterminé de comparabilité entre divers, vont progressivement se constituer en tant que champ de pertinence. Les conditions formelles de possibilité sont donc immanentes aux réalisations substantielles des valeurs en jeu, et ces mêmes transformations décident, en se faisant présentes en tant qu’événements, quelles formes elles laissent, si on peut dire, « filtrer ».

Il n’y a pas d’immanence sémiotique qui ne soit à l’intérieur de ce champ de formativité (les formes, en effet, vont se résoudre dans une formativité toujours active puisque intrinsèque aux trans-formations, étant donné que les formes n’habitent pas quelque part avant leur engagement dans la valorisation des substances). De plus, à l’intérieur de ce même champ, la théorie tente de produire une inter-définition cohérente, la plus systématique possible, puisqu’elle ne renonce pas à une « vocation scientifique » qui puisse la conduire, ni à une intégration d’une forme dynamique de rationalité qui garantisse l’échange et la communicabilité des résultats.

- Note de bas de page 7 :

-

Pour des développements qui permettent de justifier les positions théoriques défendues ici, cf. mes deux volumes des Ricerche Semiotiche, I et II, Bologne, Esculapio, 2012.

C’est la place et le rôle de ce qu’on appelait le Parcours Génératif : il représente la tentative d’inter-définition des conditions de possibilité de la signification, tendu comme il est entre une instance de généralité ouverte sur les possibles et une instance de description, aussi adéquate et fine qu’il se peut, des transformations à l’œuvre qui sans cesse forment des formes7.

3. De quelques conséquences

Les positions qu’on vient d’exposer ne constituent que la base de l’apprentissage premier du brave sémioticien. Quiconque a été formé à l’école de la sémiotique générative ne peut que se retrouver dans les assertions très élémentaires qu’on vient de rappeler. Il est vrai, toutefois, que cet ensemble de certitudes sent un peu l’inactuel. Les raisons formelles ont mauvais cours aujourd’hui et tout se passe comme si l’option formelle ne pouvait désormais se soustraire à une tendance dominante qui la porterait nécessairement à enfermer les variations concrètes observables sur le plan des réalisations empiriques dans une cage pré-constituée et rationaliste. Mais seul le contraire est vrai : c’est bien une option authentiquement formalisante qui seule peut garantir aux phénomènes d’être ce qu’ils sont, dans toute leur variété riche et vivante, puisque la forme n’est pas de l’ordre de l’empirique, puisqu’elle n’y touche en rien, n’y détermine rien et n’y a aucun effet. La forme libère la substance de toute imposition par le fait même de lui assurer la possibilité de signifier, quoi qu’elle puisse signifier, soit en tant que substance signifiante soit en tant que substance signifiée.

3.1. Expression et contenu

La première conséquence qu’on peut tirer de ce qu’on vient de dire est que l’expression et le contenu n’existent pas. Expression et contenu, dans leur relation réciproque, ne sont que les deux fonctifs formels d’une condition transcendantale de signification. Il s’agit d’une évidence, mais son importance n’est pas négligeable. Il n’y a rien dans le monde, pour ainsi dire, qui soit expression et au même titre il n’y a rien, dans le monde, qui soit contenu ; ou mieux, tout dans le monde peut être expression et tout peut être contenu, puisqu’il n’y a rien qui ne soit exprimable et rien qui ne soit investi par une instance de valeur.

Le fait que n’importe quoi puisse être expression et qu’au même titre quoi que ce soit puisse être contenu suggère le fait que les concepts d’expression et contenu ne désignent pas des êtres réels, des objets empiriques dont on pourrait rendre compte à travers une description « scientifique », mais au contraire les conditions immanentes d’un certain type de relation possible, relation qui, exactement dans les termes de sa possibilité, prend dans notre tradition le nom de « signification ».

La signification est donc le nom qu’on donne à une relation entre termes qui ne procèdent pas directement de la forme-objet dans laquelle ils s’incarnent, mais qui sont, au contraire, les terminaux d’une présupposition réciproque entre conditions d’identifiabilité. Voilà un point d’importance cruciale : la relation réciproque entre les deux termes ne rend pas compte d’un fonctionnement réel, c’est-à-dire d’une loi ou condition empirique d’exercice d’une certaine événementialité ; elle représente par contre la condition d’intelligibilité du phénomène de la signification, lequel, dans sa nature essentielle, c’est-à-dire en ce qui lui appartient, reste de l’ordre de la possibilité.

Les concepts d’expression et de contenu — qui, comme le voulait Hjelmslev, sont absolument réversibles — désignent deux termes d’une condition éventuelle, d’une mise en relation, d’un valoir réciproque ; il s’agit d’une condition qui n’est aucunement déterminée par la nature substantielle des éléments qui entrent en relation. En ce sens, « expression » et « contenu » (pour utiliser ces deux dénominations dont, d’ailleurs, nous ne voulons pas partager la responsabilité) n’ont pas d’existence, ne participent pas de la nature des êtres. Leur être effectif est de l’ordre des conditions transcendantales ; bien plus, il est par définition la condition transcendantale première, originaire et universelle, dans la perspective d’une ouverture du phénomène signifiant.

La relation qui s’établit de cette manière entre un plan d’immanence et un plan de manifestation, entre la forme sémiotique et la substance mondaine qui dépend de cette forme, est une relation entre deux dimensions incommensurables, entre deux univers de pertinence distincte. De la même manière, ces deux dimensions qui se trouvent séparées par un principe d’intelligibilité différent, relèvent d’attitudes analytiques ou explicatives fort différentes. Sur le plan empirique de la manifestation, celui où trouvent place des éléments auxquels nous pouvons attribuer la nature de l’objet empirique, l’attitude positive de la description scientifique s’exerce à travers l’identification des traits qui composent l’objet, traits qui, en tant qu’appartenant à l’objet lui-même dans sa « réalité » donnée, vont être considérés comme des traits substantiels qui définissent l’objet comme individué dans le monde (on verra par la suite les limites de cette attitude). Sur le plan immanent des conditions formelles, au contraire, l’attitude négative — au sens structural et phénoménologique — du déploiement théorique (à vocation scientifique) s’exerce à travers la mise à jour des traits virtuels qui rendent compte des possibilités de toute individuation, de tout élément individualisable, et non pas de son identité d’objet.

- Note de bas de page 8 :

-

Formulation mathématique (de la même structure relationnelle que l’homologation logique) à laquelle Saussure se réfère dans le volume récemment édité de ses Écrits de linguistique générale, Paris, Gallimard, 2002.

Du point de vue de la signification — du fait même, saisi dans toute sa trivialité, que quelque chose ne se borne pas à être mais de plus signifie — les deux plans nommés expression et contenu semblent exercer une fonction essentielle de consolidation locale, ou d’établissement dans la durée, de relations identificatrices entre déterminations réciproques. Il ne s’agit que de ce principe élémentaire et somme toute évident, exprimé par l’idée mathématique du quaternion8, reprise dans sa forme idéale et paradigmatique par Saussure lui-même : quelque chose se trouve dans les conditions de signifier dans la mesure où on peut le distinguer par rapport à quelque chose d’autre — principe différentiel — mais cette distinctivité ne saurait être rien — elle ne serait ni possible ni effective ni déterminable — si elle n’avait pas d’effet sur une autre dimension, si elle ne produisait rien quelque part ailleurs, si elle ne trouvait pas de correspondance dans une différence équivalente, si elle n’était pas stabilisée et individuée par le fait même d’impliquer et produire, pour ainsi dire en face d’elle, de la différence. C’est toute l’importance que Saussure attribuait, on se le rappelle, à la coprésence nécessaire, pour la relation signifiante, de quatre termes liés entre eux par une triple relation. C’est ainsi qu’apparaissent, l’une face à l’autre, les deux séries qui se présupposent réciproquement et garantissent réciproquement leur validité respective en tant que découpages signifiants.

Nous saisissons là ce qu’est à proprement parler la signification — mieux, ce qu’est le fonctionnement essentiel qui nous permet de comprendre le phénomène signifiant dans ses conditions de possibilité. Accordons-nous encore un instant le menu plaisir du banal : rien ne pourrait signifier s’il n’était différent d’autre chose, certes, mais la tenue effective d’une signification — si locale, partielle, momentanée ou éphémère soit-elle — ne serait pas concevable si à ce quelque chose et au différentiel qui le fait apparaître ne correspondait quelque chose d’autre, un effet, presque une preuve d’existence.

Cependant, ce qui est le plus important en termes de conséquences à tirer de ces considérations, est le fait qu’étant donné leur inconsistance empirique, l’expression et le contenu ne sont pas des objets de connaissance adéquate. Ils ne peuvent pas faire l’objet d’une visée scientifique (au sens de l’empirisme positif) puisqu’ils ne sont pas des objets ontiques. Étant des fonctions qui n’ont de réalité que comme des conditions de possibilité de la signification, leur « connaissance », leur prise en charge descriptive, n’a aucune raison d’être. Décrire le contenu et décrire l’expression en tant que tels ne peut mener à aucun type de connaissance ; on n’a pas, il n’y a pas, d’objet correspondant. L’expression, on le sait, n’est pas quelque chose, ce n’est que l’autre plan par rapport au contenu ; et le contenu, de son côté, n’est pas quelque chose, n’étant que l’autre plan par rapport à l’expression. À partir de cette prise de position, il est évident que beaucoup de programmes de recherche et pas mal d’assomptions doivent être rediscutés : qu’en est-il, par exemple, de la conviction très répandue qui soutient que le Parcours Génératif, tel qu’il a été développé dans la sémiotique greimassienne « standard » correspond à la théorisation et à la mise en forme de l’organisation du plan du contenu ? La question, on ne peut plus simple, est la suivante : comment cela pourrait-il donc se faire ? Comment pourrait-on théoriser et décrire l’organisation du plan du contenu séparément du plan de l’expression ? En est-on capable ? Que serait donc ce contenu dont on ferait la théorie ?

Il faut se rappeler la radicalité de l’option formelle proposée par Hjelmslev au moment où il prend ses distances par rapport aux exemples, ou mieux aux figures qu’utilise Saussure pour distinguer ses deux plans, dits du signifiant et du signifié : Hjelmslev n’aimait pas l’idée saussurienne de l’image acoustique, d’un côté, et de l’image mentale, de l’autre ; elle lui paraissait dangereuse en ce qu’elle pouvait suggérer une substantialisation des deux pôles de la relation de signification. Déjà on aurait du mal à construire, en linguistique, de façon autonome et séparée, une théorie des images acoustiques d’un côté et une théorie des images mentales, de l’autre, nonobstant le fait que, en linguistique, les deux substances corrélées semblent être celles auxquelles — erronément — on s’attend, à savoir des sons et des idées, comme on dit ; à plus forte raison cela devient-il impossible si on se donne une définition purement fonctionnelle, formelle et relationnelle des deux plans en tant qu’objets pertinents pour une théorie du langage en général. S’ils ne sont que des objets construits, des objets théoriques, et s’ils ne sont conçus qu’en tant que conditions de possibilité de la fonction sémiotique, alors la perspective d’une étude séparée des deux plans s’avère d’un seul coup dépourvue de sens.

Ainsi, l’idée que le Parcours Génératif que nous connaissons serait le développement d’une hiérarchie entre niveaux internes au seul plan du contenu ne peut s’appuyer que sur l’idée erronée d’une coïncidence entre signification et signifié. Les définitions dont nous avons besoin sont tout à fait différentes et il nous faut absolument garder la plus nette distinction entre ces deux concepts. Il est vrai qu’il y a un air de famille entre eux, mais il s’agit plus d’un effet de trompe-l’œil, efficace en français, que d’une véritable convergence : en italien par exemple, le risque d’identifier l’un à l’autre les deux concepts est beaucoup moins fort, étant donné qu’il ne serait pas possible de poser une question comme : « quelle est la signification de ce mot ? ». Pour l’italien en effet, la « signification d’un mot » est son signifié (significato) et non pas sa signification (significazione). La bonne question serait donc : « quel est le signifié de ce mot ? ». Mais justement, le Parcours Génératif a toujours été défini comme la théorie de la signification et non comme la théorie du signifié. Selon cette polarisation, le concept de signification correspond à l’articulation du sens ou, si on veut, à la possibilité de « faire signe », de produire une association entre expression et contenu, et non pas de faire la description scientifique du, où plutôt, nécessairement, d’un signifié/contenu.

Ce que les niveaux du Parcours Génératif articulent est donc l’ensemble des conditions de la signification, c’est-à-dire l’ensemble des formes qui vont rendre possible la détermination des substances des deux plans à la fois ; ce qu’on y trouve, ce sont les conditions transcendantales de l’articulation du sens, qui, lui, n’a rien à voir avec le contenu. Dans cette perspective, évidemment, le sens n’est que « l’articulable », tout ce qui peut se différencier et se combiner selon des transformations réglées dont ledit Parcours Génératif prétend être la forme scientifique, voire la théorie.

Il en résulte évidemment la mise hors jeu de l’hypothèse d’une construction d’un Parcours Génératif de l’expression. Au regard d’un tel projet valent les mêmes considérations que celles concernant la mise en forme générative du plan du contenu : comment cela pourrait-il se faire ? Comment pourrait-on théoriser et décrire l’organisation du plan de l’expression séparément du plan du contenu ? En est-on capable ? Que serait cette expression dont on ferait la théorie ? La liste des problèmes peut très aisément s’allonger : est-il possible d’imaginer une expression qui ne soit déjà, depuis le début et en soi-même, un contenu ? D’où pourrait donc venir une articulation expressive déracinée de ses sources vécues, de ses déterminations fonctionnelles et des traits qui rendent reconnaissables ses éléments et ses composantes ?

Tout simplement, il faut admettre qu’il n’y a pas d’expression qui ne soit un contenu exprimé et qu’il n’y a pas de contenu qui ne soit expression de quelque chose. Les deux ne sont pas des onta distincts, des êtres ayant leur place dans le monde avant d’être mis en relation par la fonction sémiotique, ni, plus subtilement, deux dimensions dans lesquelles les éléments peuvent se dessiner en se détachant d’un fond homogène. Ils ne sont, à l’inverse, que les deux séries qui organisent tout élément distinguable en lui faisant jouer le rôle tantôt de l’expression tantôt du contenu. Tout ce qui compte est qu’ils soient toujours deux, l’un face à l’autre, dans une relation qui les connecte en garantissant, à la fois sur les deux plans, la valorisation des éléments.

3.2. Explication et déploiement

Face à une manifestation de sens articulé quelconque, l’attitude scientifique peut s’orienter en deux directions différentes : d’un côté, elle peut tenter une description exhaustive de l’objet qu’elle vise, de l’autre elle peut tenter d’en rendre compte en termes explicatifs. S’il est vrai que pour la totalité des objets empiriques en général (qu’ils soient concrets ou abstraits, matériels ou idéaux, peu importe) l’explication scientifique représente le mode de description praticable et suffisant pour obéir à un vœu de connaissance de l’objet, dans le cas des processus signifiants — c’est-à-dire dans le cas des manifestations de sens articulé — le problème se pose en des termes moins simplifiables. Dans tous les cas où, face à un signe occurrence, à un texte, à un discours, à un procès signifiant quelconque, on adopte une attitude explicative, le risque de perdre dès le départ le contact avec la nature essentielle de l’objet est particulièrement élévé. En suivant la tradition, on peut répartir les modèles d’explication scientifique en deux grands types : les explications causales (spécifiquement à travers la reconnaissance des causes efficientes ou de ce qu’on appelle les modes de production, ou encore à partir de critères d’ordre finaliste ou fonctionnaliste, etc.) et les explications dites conditionnelles (celles qui expliquent un fait, un objet ou un événement en utilisant les conditions considérées comme nécessaires pour que le cas se vérifie). Qu’il s’agisse de l’une ou l’autre de ces orientations, on doit nécessairement considérer l’objet à expliquer comme un « donné », comme « ce dont » on vise la connaissance, comme le quid à connaître scientifiquement. Or, du moment où on commence par ce premier pas, l’objet se trouve extrait et détaché par rapport à sa propre donation (à son se donner) en tant qu’objet pertinent. Il est alors inévitable que les opérations d’explication recourent à des critères, à des traits, à des éléments qui vont prendre place aux alentours de l’objet (ce qui l’a produit, ce à quoi il va servir, ce qui le rend nécessaire, etc.). Et la dimension de ces alentours ne pourra être qu’une dimension transcendante par rapport à l’objet lui-même, une dimension de nature différente à l’intérieur de laquelle les éléments vont être considérés à leur tour comme « déjà donnés », comme des éléments « à disposition », provenant d’une zone de l’être et doués d’une modalité d’existence l’une et l’autre de type essentiellement « réaliste ».

Face à une manifestation de sens articulé, au contraire, la nature de l’objet n’est pas du tout « donnée ». L’objet ne possède aucune autonomie d’existence ni aucun statut ontique indépendant par rapport aux conditions qui font qu’il soit signifiant. Si on accepte d’étendre ces principes au statut de l’objet en tant que phénomène en général, si, autrement dit, on accepte de se placer dans un cadre de réflexion à tendance phénoménologique, alors il apparaîtra tout à fait évident que l’objectalité du phénomène, autrement dit la nature phénoménique de l’objet, est radicalement différente par rapport au statut de l’objet positif de la science empiriste et que sa détermination ne peut absolument pas faire l’économie de sa présentification effective à l’intérieur d’une dynamique de valorisation ? Dans ce cas, une description exhaustive et perspicace du phénomène ne pouvant pas faire l’économie de la dimension de la valeur qui y est investie, l’explication scientifique perd les appuis qui la justifieraient. Il n’y a pas des causes ou des fins ou des éléments nécessaires qui transcendent l’objet ; au contraire, son existence en tant qu’objet, ce qui le rend pertinent pour une observation, une analyse ou une description est précisément ce qui le fait être signifiant, la valeur même qui lui permet de signifier.

Une science de la signification n’explique donc pas des existences, ne rend pas compte de la venue au monde d’objets empiriques, mais elle déploie, pour ainsi dire, la signification qui permet à une manifestation quelconque d’être sens articulé. Elle n’explique pas des expressions ni des contenus, ni même des signes, dans la mesure où ces entités apparaissent comme des substances qui se présentent sur la scène mondaine ; elle déploie les conditions de leur insistance signifiante, non pas de leur « être-là », mais plutôt de leur entrer en relation, de leur fonctionnement réciproque, de leur être produits par la relation même.

De ce point de vue, il devient possible de distinguer entre une vocation explicative des sciences empiriques — celles que la phénoménologie husserlienne appelait les sciences objectives (celles-là mêmes qui s’accompagnent de processus transcendants d’objectivation) — et une vocation dé-plicative, une vocation à l’ouverture du phénomène en tant que phénomène et au développement de ses potentialités signifiantes. On pourrait, en forçant un peu, opposer entre eux un traitement qui prétend enfermer l’objet — objet extrait du processus de son propre apparaître — à l’intérieur de systèmes de définitions à tendance exhaustive (l’explication objectivante), d’un côté, et, de l’autre, un traitement qui tend à ouvrir le phénomène — objet valorisé — à travers le déploiement de ses conditions de possibilité transcendantales (le déploiement signifiant).

- Note de bas de page 9 :

-

Pour que l’idée d’une « nouvelle forme de rationalité » soit prise au sérieux, les références pourraient être, d’un côté, la « scientificité absolument nouvelle » sur laquelle revient Husserl à plusieurs reprises dans la Krisis et, de l’autre, cette formule de Hjelmslev, à la fin des Prolégomènes : « la structure sémiotique se présente comme un centre qui permet de considérer tous les objets scientifiques ».

La théorie de la signification qui s’est développée à travers les recherches de la sémiotique générative, au-delà de quelques ambiguïtés qui font inévitablement partie des processus de formation et de développement, semble devoir être reconduite aux principes épistémologiques qu’on vient de rappeler, et ceci non seulement parce qu’ils semblent être ceux qui garantissent le mieux la tenue et la cohérence de tout ledit projet à vocation scientifique, mais aussi parce qu’ils semblent représenter au mieux et de la façon la plus conséquente la double dérivation d’où descend ce même projet : la tradition phénoménologique (Husserl et Merleau-Ponty) et la tradition structurale (Saussure et Hjelmslev). Dans ce cadre, qui est une dimension à part entière de l’épistémologie de référence, on peut en outre comprendre la force d’innovation extraordinaire qui appartient à la perspective générative en théorie de la signification, à savoir la mise à jour progressive d’un terrain transcendantal de praticabilité pour une nouvelle forme de rationalité9.

3.3. Génération et έποχή

Ce terrain, qui est le terrain transcendantal du déploiement des conditions de la signification, peut très bien être identifié avec une version immanentiste de la construction du Parcours Génératif, étant donné que ce parcours prend place dans les structures sous-jacentes à la manifestation, et qu’il développe les conditions formelles de l’articulation du sens. De ce point de vue, il est important de se donner une image adéquate des rapports entre dimension immanente et dimension manifestée de la signification. Autrement dit : quelle est la nature essentielle de la génération du sens — comme on dit souvent — qui est associée à la forme même du Parcours Génératif ? Dans quelle mesure, et selon quelle interprétation, peut-on concevoir la compatibilité entre génération et déploiement ? Est-ce que le Parcours Génératif peut être conçu comme un modèle de production de sens ? Et la formule « production de sens », comment doit-elle être comprise ? Jusqu’où peut-elle s’avancer, cette production, qui est par définition une production formelle ? Peut-elle toucher aux textes réalisés ?

Voilà un certain nombre de questions qui mettent en cause une version naïvement « génératrice » du Parcours. Le Parcours Génératif génère sans doute quelque chose. Ceci dit, il faut qu’il se développe de manière cohérente avec sa propre nature essentielle. L’universel peut-il générer le particulier, le produire ? Cela reviendrait en gros à se demander si les parallèles géométriques peuvent générer la voie du chemin de fer. En théorie de la signification, l’accès à la dimension immanente des conditions de possibilité implique à vrai dire un changement radical de dimension par rapport au plan de la manifestation. Cela impose certaines réserves par rapport à l’idée d’une production « réelle » du sens.

On le dit, et on l’a dit, très souvent : « le sens est toujours déjà là ». Nous y sommes toujours immergés et notre existence elle-même est tout entière plongée dans sa propre façon de prendre et de donner du sens. Par rapport à ce sens par conséquent toujours présent, quelle est la place du Parcours Génératif, autrement dit de la théorie de la signification ? S’il ne s’agit pas d’une production, il faut admettre alors que le problème de la production prend place au niveau de la manifestation elle-même, c’est-à-dire là où les choses se causent les unes les autres et se transforment les une dans les autres. C’est la dimension empirique de la production du sens, c’est-à-dire la dimension de ce qu’on appelle la sémiosis, production de signes, production de manifestations, production de substances. Par rapport à cette dimension, celle du Parcours Génératif n’est que l’ensemble des conditions de significativité, l’appareil formel qui rend compte de la « possibilité de signifier », voire de la forme qui établit des relations entre formes.

Un Parcours de ce genre est un effet nécessairement second. Il ne peut en aucune manière précéder la manifestation, il ne représente pas la condition préalable d’existence des manifestations. Au contraire, il n’est que la mise en forme scientifique (hypothético-déductive) de leur possibilité de signifier. Il n’y a rien avant le sens manifesté, car il vient toujours en premier ; c’est uniquement sur le plan empirique qu’on peut formuler des hypothèses sur sa production, et ces hypothèses ne pourront alors qu’être de l’ordre du psychologique, ou du sociologique, ou du biologique, ou de n’importe quelle autre objectivité relevant d’une science objective quelconque. Il n’y a à vrai dire rien à contester face à une interprétation substantielle de la production du sens, si ce n’est qu’elle n’est pas suffisante, puisqu’elle ne rend pas compte de ce qui fait que, parmi tous les faits que la production de substance à substance peut produire, il s’agit d’un phénomène de signification. Dès qu’un fait quelconque, une chose, un comportement, une couleur, un arbre, signifie ou commence à signifier, l’exigence s’impose de se donner un déploiement contrôlé, « à vocation scientifique » disions-nous, qui rende compte de la manière dont cela peut se faire. Voilà donc, pour être plus précis d’un point de vue technique, que s’impose l’exigence d’une analyse.

Le Parcours Génératif, dans la mesure où il répond, grâce à la mise au point des conditions formelles dont il est la réalisation, aux exigences de déploiement des donnés, est un parcours qu’on suit selon une direction précise, celle qui conduit des instances de réalisation (les niveaux les plus superficiels) aux instances plus profondes, celle-là mêmes où se justifient les conditions les plus générales, les plus évidemment indispensables à toute réalisation de sens articulé. Ces instances s’ordonnent nécessairement en succession. Autrement dit, chaque niveau a besoin d’un niveau sous-jacent dont la topologie dispose les places susceptibles de rendre plausibles les effets de valorisation. En adoptant la métaphore spatiale de la profondeur et de la surface, on dira que le Parcours Génératif est à parcourir toujours en descendant, puisque sa raison d’être n’est que la justification formelle, à travers ses topologies superposées, des effets de sens manifestés. Suivant la meilleure tradition hjelmslevienne, la substance sémiotique présuppose la forme : dans l’histoire de la sémiotique générative, cela était un acquis. Il n’y a rien à expliquer, en effet, on n’a qu’à montrer comment cela peut se faire.

Ce mouvement est exactement le même que celui qui conduisait Husserl dans sa descente incessante vers les conditions transcendantales de la subjectivité phénoménologique. Il ne s’agissait pas, pour lui, d’expliquer les donnés selon une visée objectivante, mais d’en mettre en suspension (acte de l’έποχή phénoménologique) la datité ; et à partir de ce mouvement, il procédait à la mise à jour des structures de conscience qui pouvaient justifier la manière dont les objectivités se présentent en tant que phénomènes. Indépendamment de l’objectif qu’Husserl visait, la dimension à laquelle il pouvait accéder était effectivement la dimension d’un transcendantal immanent, où des structures tour à tour présupposées par les réalisations empiriques des donnés doivent s’organiser de façon systématique et formelle.

Cette exigence conduit-elle, en sémiotique, à la mise en place de conditions véritablement formelles ? La dialectique entre forme et substance ne nous permet pas de poser la question en termes parfaitement nets. Ce qu’on trouve dans les profondeurs du Parcours, ce ne sont pas des « choses formelles » mais tout au plus « du formel », c’est-à-dire l’exercice d’une fonction formelle qui, elle-même, consiste très précisément à aménager l’espace des places que les substances viendront remplir. Cette instance formelle doit néanmoins être prise sérieusement en considération. En termes de conditions de la signification, les « formes » qu’on trouve doivent obéir à des exigences de production de places, à commencer par celles, si on peut dire, les plus nécessaires, celles qui, de la manière la plus générale, ne peuvent manquer à aucune réalisation de sens articulé. Il s’agit là des principes mêmes de l’articulation, d’une sorte de mise en forme élémentaire. Au niveau des grammaires sémio-narratives, les relations formelles s’organisent selon un nombre relativement limité de conditions : un principe de différence, un principe d’inhérence et un principe d’emboîtement (ou de récursivité). Le principe de différence (position de l’objet) répond évidemment à la notion structurale de valeur — la valeur dite saussurienne —, celle qui établit l’identité fonctionnelle d’un élément sur la base des relations de différence qu’il entretient avec d’autres éléments. C’est cela qui produit un développement de formes différentielles dont rend compte la mise en place du carré sémiotique et de ses combinaisons. Le principe d’inhérence, de son côté (position du sujet), répond à la notion phénoménologique de valeur, au type de valeur qui justifie la corrélation fondamentale sujet-objet à l’intérieur de la notion phénoménologique d’intentionnalité. Il s’agit de la mise en forme d’une relation orientée, vectorialisée par une dynamique qui est celle de la donation du sens, ou, si on veut, de sa saisie. Le sens pour un sujet est investi dans un objet : voilà tout. Mais par rapport à cet investissement, précisément à cause de la dynamique qui y prend place, on peut immédiatement envisager un certain nombre de statuts de cette liaison, et les formes bien connues de la grammaire narrative ne sont que le développement des possibilités combinatoires des différents modes des « états de liaison », des différents modes d’existence sémiotique, pour utiliser une terminologie d’école bien connue. Entre ces deux premiers principes il y a, on le sait, un lien très fort : il n’y a pas d’objet face à un sujet si cet objet ne se différencie pas par rapport à autre chose, s’il n’est pas ce qu’il est — et ce qu’il est n’est que sa façon de ne pas être autre chose ; et d’ailleurs un objet, ou en général un élément, ne peut être ce qu’il est, ne peut valoir grâce à une différence quelconque que face à une instance pour laquelle, selon laquelle, il prend valeur, une instance qui l’« intentionne ».

Un troisième principe semble ne pas pouvoir manquer : c’est le principe de récursivité, ou mieux et plus sémiotiquement à mon avis, un principe d’emboîtement (position de la destination). C’est le principe qui rend possible les relations entre énoncés de faire et énoncés d’état, ou entre Programmes Narratifs de base et Programmes Narratifs d’usage, ou encore les relations de modalisations où un prédicat prend en charge un autre prédicat. Il s’agit d’un principe de fonctionnement très général qui régit la plus grande partie des combinaisons signifiantes entre éléments ou portions syntagmatiques et qui ne fait que rendre possible, au fond, l’insertion d’un élément quelconque à l’intérieur de son horizon d’appartenance, de son univers de valeur, de ce fond sur lequel il peut se détacher, exactement comme la relation figure/fond de la théorie gestaltiste et avec le même type de nécessité que cette théorie avait postulée comme efficace dans les champs perceptifs qu’elle étudiait.

Il est évident, toutefois, que la nature formelle de ces principes n’est que la postulation théorique d’un certain nombre de conditions qui doivent jouer le rôle de la forme par rapport à la substance, bien qu’en même temps ces principes n’aient d’existence qu’en tant que « modes de la substance ». En tout cas, leur niveau de généralité les met dans une condition où ils se trouvent pour ainsi dire libérés des contraintes substantielles, en sorte qu’ils peuvent très vite donner lieu à un nombre indéfini de sélections et de combinaisons. Voilà par conséquent ce que le Parcours Génératif génère, ou, si on préfère, produit : il ne produit que des possibles toujours ouverts sur les innombrables variations que, sur fond de matière, la substance subit dans ses transformations empiriques, de substance à substance, d’expression à expression, de contenu à contenu, mais aussi d’expression à contenu et vice versa. La forme n’est pas là pour produire des substances, elle est là pour en justifier la valeur signifiante, du moins dès lors qu’il s’agit de substances qui sont des substances signifiantes, et cela quoi que ce soit qu’elles signifient.

4. La place de l’image

Le plan de la manifestation n’est pas celui des signes, ni des textes à proprement parler. Le plan de la manifestation est celui des effets de sens. Les signes sont des abstractions théoriques et les textes présupposent une analyse d’objet, une formation qui les constitue en tant que tels sur base d’objet. La manifestation, en tant que plan empirique de la signification réalisée, niveau de production de substances (substances de l’expression et substances du contenu), est en réalité le plan de la présentification d’effets de sens.

Les effets de sens sont donc le primum. Lorsqu’on dit que le sens est toujours déjà là, que nous sommes tout le temps dans le sens, que nous ne pouvons en aucune manière en sortir, etc. etc., lorsqu’on se réfère à cette sorte d’évidence qui sent le XXe siècle, c’est bien, en effet, à la réalité des effets de sens qu’on se réfère. C’est ce qui se laisse saisir dans sa singularité de phénomène signifiant, dans son événement particulier et déterminé. Le sens, en fait, n’est que ses effets de sens, le sens est dans ses effets, affectant une instance qui se trouve investie par un flux de valeur (inhérence, attention, intention, émotion, cognition, perception ou conception). C’est bien à partir des effets de sens, ou mieux de chaque effet de sens, que s’enchaîne la série des dérives et transformations qui font la vie de la signification manifestée, autant de singularités qui proviennent et procèdent, qui viennent et qui vont, qui sont à la fois des effets et des causes. Chaque effet de sens est plein de potentiels qui finalement ne sont que des potentiels de transformations, de tendances et d’orientations.

Une affirmation de ce type vise évidemment une description des vécus de l’expérience, ce qui revient à dire que l’immédiateté dont il s’agit rend compte du niveau expérientiel et que par conséquent le problème se pose de savoir comment accéder a ce niveau en respectant la visée scientifique, la vocation scientifique, d’une sémiotique qui a construit au fil du temps sa forme de rationalité sur le postulat de la textualisation de ses objets. Comment accéder aux effets de sens ? Comment imaginer une véritable analyse des effets de sens ? Et d’ailleurs, peut-on continuer à faire l’économie de cette dimension qui semble s’imposer désormais comme la nouvelle frontière de l’étude sémiotique des phénomènes de signification ? Nous ne voudrions pas donner l’impression de rêver à une coïncidence naïve et immédiate du discours du théoricien avec une sorte de « nature vraie et authentique » qualifiant un niveau de réalité supposé existant quelque part. Le problème est plutôt celui de reconnaître à nos opérations d’objectivation (la mise en place des constantes textuelles, par exemple, avec leurs règles et leurs stabilités qui permettent l’identification intersubjective de « ce dont » …) leur nature d’opérations, précisément. C’est d’ailleurs la grande hypothèse phénoménologique que de conduire l’analyse des phénomènes à partir de la reconnaissance de leur nature de phénomènes, précisément, c’est-à-dire de leur nature d’objets valorisés. C’est donc dans cette dimension de valorisation préalable qu’on peut envisager une procédure d’objectivation à vocation scientifique, une procédure qui puisse nous restituer la « chose même », pour ainsi dire, qui ne peut être que sa valeur de phénomène vécu.

On peut se comporter à l’égard de l’effet de sens de la même manière que Hjelmslev posait la question de la textualisation des objets : face à une chaîne donnée, le texte correspondant n’est un texte que dans la mesure où il dépend d’une analyse à base formelle. En ce sens, comme on le sait, le texte dépend de l’analyse, la présuppose et en démontre l’efficacité. De la même manière, de même que l’objet empirique est toujours extrait, en tant qu’objet, de son effectuation (c’est l’objectivé par rapport au monde-de-la-vie dans lequel il baigne) et peut être analysé comme texte grâce à la forme qu’on y investit, l’effet de sens, qui peut être considéré comme un effet premier — l’effet dans sa primauté singulière —, peut se traduire en production de sens, en sens vécu, dans la mesure où on peut reconstruire les conditions qui lui sont propres. Propres en quel sens ? Ce qui fait la singularité de tout effet de sens n’est au fond que la capacité, ou la nécessité, qui est la sienne, de s’insérer dans des chaînes de transformation. Comment, alors, trouver les conditions de ces transformations ? Il nous faut évidemment nous situer sur une dimension qui permette d’opérer des comparaisons, des identifications de ce qui est constant et de ce qui est variable dans ce tout singulier qu’est l’effet de sens et dans la production qui nous fait passer d’un effet de sens à un autre.

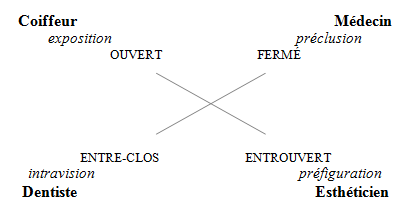

Voilà en conséquence la place de l’image : elle est la dimension à vocation formelle (c’est-à-dire l’accès à l’immanence) de tout effet de sens, un peu comme l’autre face d’une pièce de monnaie, son revers par rapport à la dimension empirique. Il y aurait donc l’effet de sens en tant que singularité sur la dimension empirique de la manifestation et, en même temps, l’image en tant que formation singulière correspondante sur la dimension immanente. Il est important, on le voit, de faire attention à la nature singulière de l’image aussi, c’est-à dire au fait qu’elle se produit comme une concrétion, un tout de signification qui garantit l’accès à l’a nalyse de l’effet de sens. C’est dans l’image, en effet, qu’on peut suivre les lignes de développement, les directions des transformations signifiantes, les stabilisations et les déformations qui accompagnent les chaînes de la production empirique des effets de sens.